検察官になるには?検察官と検事の違いや年収、年齢、出身大学について解説

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現するために日夜職務に励んでいる検察官。

検察官・検事になるには、一体どのような道を進めばよいのでしょうか。

これから検察官になることを検討されている方へ向け、検察官や検事になる方法について解説します。

司法試験・予備試験の受験を

検討されている方へ

- 法曹三者に関する情報を漏れなく手に入れたい

- 司法試験の勉強についていけるか不安

- 司法試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい

このような悩みをお持ちでしたら

アガルートの無料体験を

ご活用ください

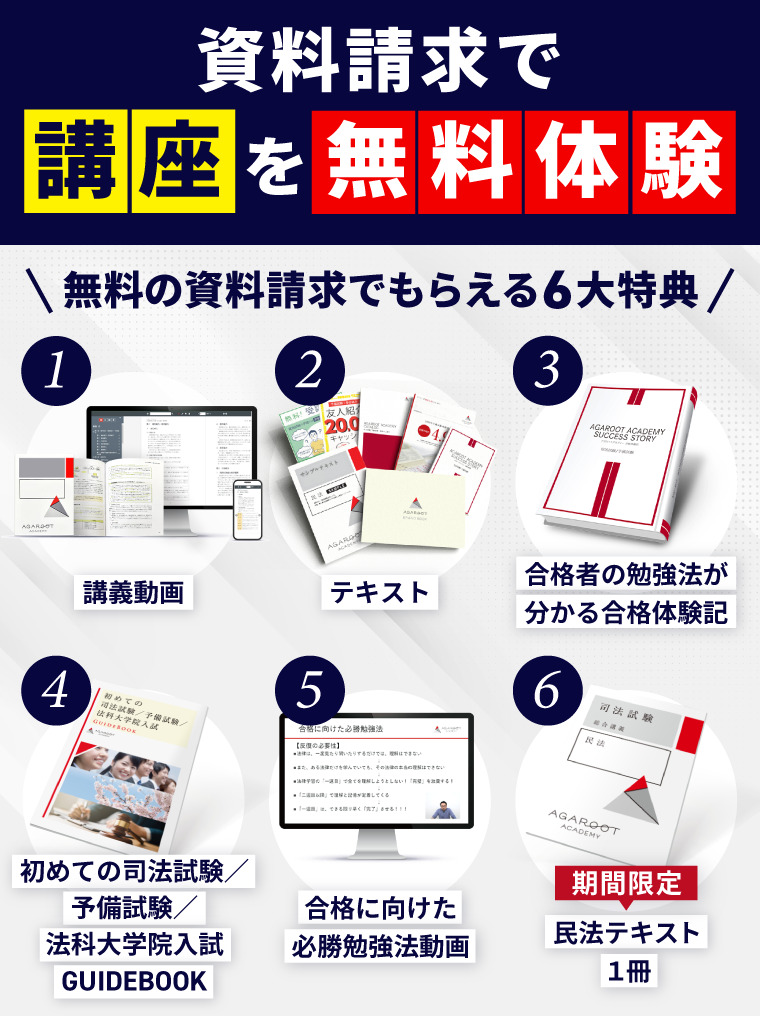

「初めての司法試験/予備試験/法科大学院入試 GUIDEBOOK」で

法曹へのなり方がわかる!

サンプルテキストと講義で講座を無料体験できるので、

司法試験の勉強についていけるかを試せる!

600名以上の合格者による体験記で、合格への最短ルートがわかる!

司法試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!

『総合講義 民法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る目次

検察官になるには?

このように、検察官は刑事事件について取り扱うことが多く、刑法や刑事訴訟法といった法律に通じている必要があります。

そのため、検察官になるには法律のスペシャリストの試験である司法試験に合格しなければなりません。

主なルートは以下のように➀~③を通ります。

①予備試験に合格又は法科大学院に入学して司法試験の受験資格を手に入れる

②司法試験に合格する

③司法修習の修了後に検察官として採用される

①予備試験に合格 or 法科大学院に入学して司法試験の受験資格を手に入れる

司法試験には受験資格が必要で、以下の2つのルートのどちらかで受験資格を手に入れる必要があります。

予備試験ルート

予備試験を受験し、合格することが必要です。

受験制限はありません。

予備試験は毎年1回あり、例年7月に短答式、9月に論文式、1月に口述式の各試験が課されています。

短答式から口述式まで5か月間と長い期間試験があり、各試験方式にあわせた対策が必要です。

その一方で、合格すれば翌年以降の司法試験に挑戦できるため、短期間での司法試験合格も可能となるでしょう。

関連コラム:予備試験とは?短答・論文・口述の概要(合格点、配点、試験時間等)を全て解説

関連コラム:司法試験予備試験に1年で合格する勉強法

法科大学院ルート

各法科大学院に入学し要件を満たすことで、司法試験の受験資格を得ることが可能です。

受験資格を手に入れるまでに時間はかかるものの、確実に受験資格を得ることができます。

関連コラム:法科大学院(ロースクール)とは?入るにはどうすれば良い?メリットも簡単に解説

②司法試験に合格する

予備試験ルート or 法科大学院ルートで受験資格を得たら、国家資格の中でも最難関の1つに位置づけられる司法試験に挑むこととなります。

例年7月に3日間、8科目の論文式試験と1日3科目の短答式試験があります。

論文式試験では1科目2時間(選択科目は3時間)となっており、長い時間集中が必要な試験であることが分かるのではないでしょうか。

司法試験の合格率は、①で挙げた2つのルートの中で、予備試験ルートの方が合格率が高くなっています。

例年、法科大学院ルートの合格率は約30%であるのに対し、予備試験ルートの合格率は約90%と、大きな開きがあります。

そのため、司法試験の受験に当たっては、予備試験ルートでの受験をまずは考えてみると良いでしょう。なお、予備試験の合格率は約3~4%で難易度は高いと言えます。

関連コラム:司法試験の難易度・合格率をアガルート講師がお答えします

③司法修習の修了後に検察官として採用される

司法試験に合格したからといって、すぐに検察官になれるわけではありません。

司法試験では、事実が挙げられたうえで、法律の解釈や適用について問われることが多くあります。

一方、実務ではその前提となる事実をどのような証拠から導くのかという点も重要視されており、これを学ぶために1年間の研修を受けなければなりません。

これが司法修習と呼ばれるものです。

司法修習は検察官のリクルートも兼ねており、多くの検察官はここで採用されます。

検事志望の方にとって重要なことは、積極性と検察起案の2つ。

司法修習では、1年間のうち2か月ほどの期間、検察庁で捜査や公判の修習を行います(検察修習)。

そこでは前向きに演習に向かう姿勢が重視されていると言われており、積極的なアピールが欠かせません。

また、検察起案においては、できれば最高評価が欲しいところです。

検察官の採用人数は例年60人~80人程度であり、修習生が1,500人~2,000人であることを踏まえると、ごく少数であることが分かります。

狭き門ではあるものの、被疑者の更生につながる仕事も多く、やりがいも大きいため、興味があれば是非チャレンジしてみると良いでしょう。

関連コラム:司法修習とは?修習生登録後の流れと5つの修習の内容

【番外編】その他の検察官になるルート

数は多くないものの、「裁判官である判事や判事補から検察官になるルート」、「弁護士から弁護士任官という制度を利用して検事に転身するルート」もあります。

また、司法試験に合格しなくても、「特定の大学で3年以上法律学の教授または助教であった場合」や「検察事務官・法務事務官などの公務員が特定の試験に合格すること」で、検察官となることも可能です。

関連コラム:弁護士になるには?予備試験ルートを推奨する6つの理由~年齢や費用など~

検察官の業務内容とは?

検察官の業務内容は、主に刑事事件(刑法に違反する事件)について捜査を行い、犯罪や違法行為をした人などを裁判所に訴える(起訴する)といったものです。

よりシンプルに説明すれば、「人の話を聞く」、「事件について書類を作成する」、「作成した資料をもとに裁判で話をする」といったところでしょうか。

この他にも検察官は沢山の業務があり、条例の審査や福祉施設との連携を行うのも検察官の仕事です。

検察官と検事の違いは?

検察官と良く似た言葉に、「検事」という言葉があります。

検事と検察官の違いですが、実は検事は検察官の一種で、ほとんど同じといって良いでしょう。

詳しく説明すると、検事には「検事総長」「次長検事」「検事長」「検事」「副検事」の5つの種類があり、検察官はそれらの総称となっています。

つまり、検察官の中に検事が含まれており、また検察官の多くは検事です。

検事≒検察官ということもできます。

| 検 察 官 | 検事総長 | 検察官の最高位。全ての検察庁の職員を指揮監督する。 |

| 次長検事 | 最高検察庁に属し、検事総長を補佐する。 | |

| 検事長 | 高等検察庁の長。管轄である地方検察庁・区検察庁に所属している職員を指揮監督する。 | |

| 検事 | 最高検察庁、高等検察庁及び地方検察庁等に配置される上記以外の検察官。捜査・公判及び裁判の執行の指揮監督などの仕事を担う。 | |

| 副検事 | 区検察庁に配置される。捜査・公判及び裁判の執行の指揮監督などの仕事を行う。 |

検察官になるのに年齢は影響する?

検察官になるにあたり、法律などで年齢制限が定められていません。そのため理論上は何歳でも検察官になることが可能です。

法務省によると、過去5年間の平均年齢と任検最高齢は以下のようになっています。

| 平均年齢 | 最高齢 | |

| 令和4年度 | 26.4歳 | 30歳 |

| 令和2年度 | 26.7歳 | 37歳 |

| 令和元年度 | 27.2歳 | 38歳 |

| 平成30年度 | 27.2歳 | 38歳 |

| 平成29年度 | 26.8歳 | 36歳 |

| 平成28年度 | 27.3歳 | 41歳 |

※参考:検事に採用されるまで

例年の平均年齢は27歳前後で、最高齢でも30代後半となっていることが分かります。

このように、検察官になるにあたって年齢制限はないものの、30代中盤以降の任検は少ない傾向にあると言えるでしょう。

検察官になるのに出身大学は関係ある?ランキングは?

検察官の出身大学は法務省から公表されています。

例えば、第76期検事任官者では、早稲田大学法科大学院が14名、京都大学法科大学院が8名、大阪大学法科大学院・東京大学法科大学院・一橋大学法科大学院がそれぞれ6名となっています。

このことから、検察官になる方は難関校出身者が多いといえるでしょう。

※参考:第76期検事任官者(法科大学院・大学別任官者数)

| 法科大学院名 | 合計 |

| 早稲田大学法科大学院 | 14名 |

| 京都大学法科大学院 | 8名 |

| 大阪大学法科大学院 | 6名 |

| 東京大学法科大学院 | 6名 |

| 一橋大学法科大学院 | 6名 |

| 慶應義塾大学法科大学院 | 4名 |

| 中央大学法科大学院 | 3名 |

| 名古屋大学法科大学院 | 3名 |

| 千葉大学法科大学院 | 2名 |

| 東京都立大学法科大学院 | 2名 |

| 東北大学法科大学院 | 2名 |

| 法政大学法科大学院 | 2名 |

| 愛知大学法科大学院・神戸大学法科大学院・上智大学法科大学院・専修大学法科大学院・創価大学法科大学院・筑波大学法科大学院・日本大学法科大学院・北海道大学法科大学院・立教大学法科大学院・立命館大学法科大学院 | 各1名 |

| 予備試験合格者 大学名 | 合計 |

| 早稲田大学 | 3名 |

| 慶應義塾大学 | 2名 |

| 神戸大学・東京大学・一橋大学 | 各1名 |

しかし、その他の様々な大学からも検察官になっていることが分かります。

そのため、出身大学については難関校の出身者が多いものの、特別な関係があるというわけではありません。

仮に難関校出身でないとしても、検察修習で積極性を発揮し、検察起案で優秀な成績をおさめれば、検察官になることは十分に可能です。

検察官になりたい人のよくある質問

検察官になるには?高卒でも可能?高校卒業は必須?

高卒の方も、検察官を目指すことが可能です。

高卒の場合、予備試験に合格して、司法試験の受験資格を得ることが最短で検察官になる手段となります。予備試験は学歴に関係なく誰でも受験することが可能です。高校卒業歴がなくても受験は可能です。

検察官になるには?社会人でもなれる?

社会人の方も、検察官を目指すことは可能です。

法律について学んだことがない場合は、法科大学院の未修コースに入学するか、予備試験に合格する必要がありますが、社会人を続けながら目指すのであれば、予備試験ルートが現実的です。

予備校などを活用して、効率的に勉強することが予備試験合格の鍵となります。

検察官に向いてる人は?

検察官に向いている人は、強い正義感を持ち、社会の秩序を守ることに使命感を抱けるタイプの人です。不正や犯罪に対して敏感で、「許せない」と感じる感覚が自然とある人は、この職業に向いている傾向があります。また、証拠や証言を分析し、冷静かつ論理的に物事を考える力も必要です。感情に流されず、客観的に事実を積み重ねて判断できる人が向いています。

加えて、コミュニケーション能力も欠かせません。取調べや被害者・関係者とのやりとり、さらには法廷での主張など、相手と丁寧に向き合い、説得力を持って話す力が求められます。さらに、事件によっては心を痛めるような事実に向き合わなければならないこともあるため、精神的にタフで、プレッシャーの中でも冷静さを保てることが重要です。

検察官なるには?どんな勉強をするの?

検察官になるためには、予備試験や司法試験に合格できるだけの実力をつける必要があります。

予備試験の合格には、2000~10000時間の勉強が必要だと言われています。

検察官は刑事事件の捜査・公判を担当する法律のプロなので、まずは法学をしっかり学ぶことが重要です。その上で短答式試験や論文試験に合格できるよう、アウトプットの練習をし、試験対策を行っていきます。

検察官になるには?中学生からできることは?

中学生で検察官を目指している方は、まずは学習の習慣をしっかりつけることが大切です。

司法試験合格者が多い大学(東大・京大・早慶など)を目指せるよう、高校選びから考えることも一つの手段となりますので、それを見据えた学習習慣をつけておくと有利になるでしょう。

その上で、検察官の仕事について情報収集し、将来の希望を明確にしておくことをおすすめします。

検察官を目指すなら

検察官は重要な職責を果たしており、やりがいもある仕事です。

検察官を目指す場合、➀予備試験ルート or 法科大学院ルートで受験資格を得、②司法試験に合格し、③司法修習中にある検察修習で積極性を発揮し、検察起案でも優秀な成績をおさめる必要があります。

そのための第一歩として、時間が節約でき、合格率も高い予備試験ルートをメインで考え、場合によっては法科大学院ルートを検討すると良いでしょう。

【講座紹介】初めて法律を学ぶ方におすすめ!「法学入門」講座

これから法律を学んでみたいという方におすすめの講座「豊村講師の法学入門」をご紹介します。

「法学ってどんなことを学ぶのかな?」「何から始めたらいいかわからない」という方に向け、法学学習の初歩の初歩を解説する講座となっています。

たった1,980円(税込2,178円)で気軽に楽しく学べる内容になっていますので、ぜひ体験してみてください。

【弁護士×裁判官×検察官】法曹三者 採用フローの実態とは!?

司法試験・予備試験の受験を

検討されている方へ

- 司法試験・予備試験・法科大学院試験に合格できるか不安

- 勉強をどう進めて良いかわからない

- 勉強時間も費用も抑えたい

アガルートの司法試験・予備試験・法科大学院試験講座を

無料体験してみませんか?

「初めての司法試験/予備試験/法科大学院入試 GUIDEBOOK」で

法曹へのなり方がわかる!

サンプルテキストと講義で講座を無料体験できるので、

司法試験の勉強についていけるかを試せる!

600名以上の合格者による体験記で、合格への最短ルートがわかる!

司法試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!

『総合講義 民法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る

合格者の声の累計793名!

追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム

充実のサポート体制だから安心

予備試験合格で全額返金あり!!