土地家屋調査士試験の試験日や申し込み・スケジュールなどを解説【令和7年(2025年)】

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

土地家屋調査士試験は法務省が実施するもので、例年10月の第3日曜日に筆記試験が、1月の中旬頃に口述試験が行われます。

このコラムでは、土地家屋調査士試験の内容と日程や申し込みのスケジュールについて解説します。

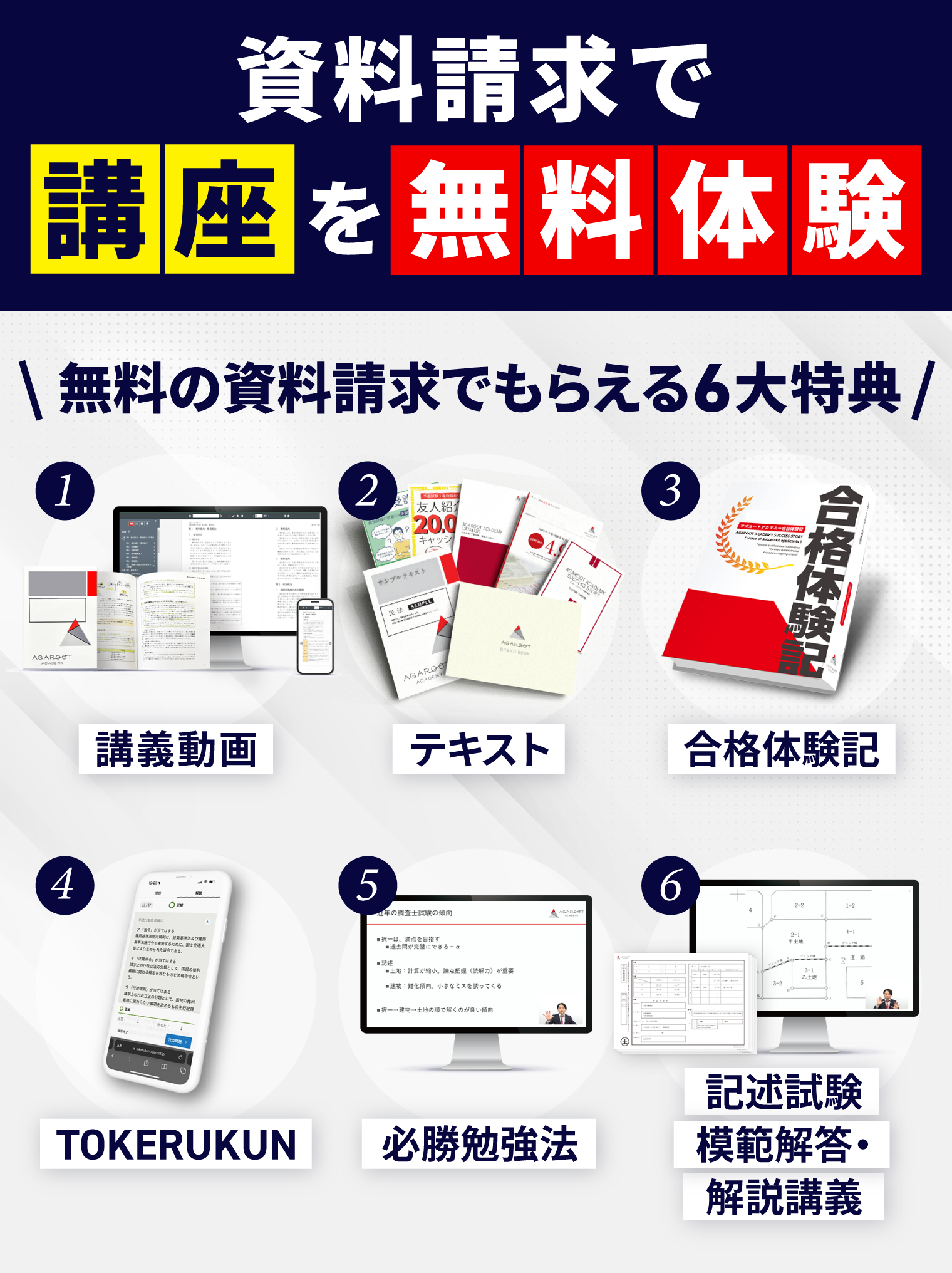

土地家屋調査士・測量士補試験合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

- 土地家屋調査士・測量士補試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい

アガルートの土地家屋調査士・測量士補試験講座を

無料体験してみませんか?

約10.5時間分の土地家屋調査士&約2時間分の測量士補の講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!土地家屋調査士・測量士補試験対策のフルカラーテキスト

合格者の勉強法が満載の合格体験記!

オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!

土地家屋調査士試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!

2024年度土地家屋調査士試験記述式の模範解答・解説講義がもらえる!

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る目次

2025年(令和7年)の土地家屋調査士の試験日・試験地は?

2025年(令和7年)の土地家屋調査士の筆記試験は、例年通りであれば以下の日程・試験地で行われます。

| 試験日 | 2025年10月19日(日) |

| 試験会場 | 東京・大阪・名古屋・広島・福岡・那覇・仙台・札幌・高松 |

| 合格発表 | 2026年1月7日(水) |

また2025年(令和7年)の口述試験は、例年通りであれば以下の日程・試験地で行われます。

| 試験日 | 2026年1月中旬(筆記試験合格者のみ) |

| 試験会場 | 東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・札幌・高松 ※筆記試験を那覇会場で受験した場合、口述試験は福岡会場で受験 |

| 合格発表 | 2026年2月中旬 |

関連記事:【2025年】土地家屋調査士の試験会場一覧! 東京・大阪・福岡など地域別で紹介!

2025年度(令和7年度) 土地家屋調査士試験のスケジュール

2025年の土地家屋調査士試験のスケジュールはまだ発表されておりません。

ここでは2024年を参考に、試験日を含めた一連の試験スケジュールについて見ていきます。

- 2024年7月 公示

- 2024年7月29日(月)~8月4日(金) 受験申し込み受付期間

- 2024年10月20日(日)土地家屋調査士筆記試験

- 2025年1月8日(水)午後4時 筆記試験の合格発表

- 2025年1月23日(木) 口述試験

- 2025年2月14日(金) 午後4時 最終合格者の発表

2024年7月 公示

例年、土地家屋調査士試験の受験案内の公示は7月頃に行われます。

2024年度(令和6年度)は7月1日に行われました。

2024年7月29日(月)~8月4日(金) 受験申し込み受付期間

例年、受験申し込み受付期間は7月下旬~8月上旬頃となります。

2024年度の土地家屋調査士試験の申し込み期間は、7月29日~8月4日です。

期間が短いので、忘れずに申し込みを済ませるようにしましょう。申し込みの方法は窓口と郵送があります。

窓口での申込み受付時間

窓口での申し込みする場合は、筆記試験を受験しようとする試験場の所在地に対応した法務局または地方法務局の総務課に提出します。

受付時間は以下の通りです。

土日祝祭日を除く、午前9時~正午まで及び午後1時~午後5時までです。

郵送での申込みの期限

2024年8月9日(金)までの消印があるものに限り受け付けが認められます。

必ずこの期間に申し込みをしましょう。

2024年10月20日(日)土地家屋調査士筆記試験

土地家屋調査士の筆記試験日です。

午前の部

着席時刻:午前9時00分

指定時刻:午前9時15分

試験時間:午前9時30分~午前11時30分まで

午後の部

着席時刻:午後0時30分

指定時刻:午後0時45分

試験時間:午後1時00分~午後3時30分まで

指定時刻までに試験室に出頭していない場合は、試験を受けることができません。

余裕を持って到着するようにしましょう。

2025年1月8日(水)午後4時 筆記試験の合格発表

筆記試験の結果は、2025年の1月8日(水)に発表されました。

筆記試験の合格者には、口述試験を実施する法務局から口述試験の受験票が発送されます。

1月15日(水)までに届かない場合は、口述試験を実施する法務局の総務課に問い合わせをする必要があります。

2025年1月23日(木) 口述試験

口述試験は2025年1月23日(木)に実施されました。

なお、資格試験予備校アガルートアカデミーでは無料の口述試験対策講座を提供しております。

是非ご利用ください。

※2025年向け商品は販売時期調整中です。

2025年2月14日(金) 午後4時 最終合格者の発表

最終合格者が発表されました。

関連記事:土地家屋調査士の合格発表2025について!次にやることも

土地家屋調査士の試験内容

| 申し込み期間 | 例年7月下旬~8月上旬 |

| 試験日 | 筆記試験 例年10月の第3日曜日 口述試験 例年1月中旬 |

| 最終合格発表 | 例年2月中旬 |

| 試験科目 | 筆記午前の部:午前9時30分~午前11時30分まで 平面測量10問/作図1問 午後の部:午後1時00分~午後3時30分まで [択一]不動産登記法・民法他から20問 [書式]土地・建物から各1問 [口述]1人15分程度の面接方式による試験 |

| 受験手数料 | 8,300円 |

土地家屋調査士試験には、受験資格はありません。年齢・学歴・国籍を問わず誰でも受験できる国家試験です。

多くの受験生は「午前の部の免徐」を受けて受験

試験は午前の部と午後の部に分かれます。午前の部は、測量士・測量士補、一級又は二級建築士となる資格を有する者であれば免除を受けることができます。

午前の部の記述式試験は、高度な測量技術の知識が求められる難しい試験です。

しかも、午前の部の免除を受けている受験生は、午後の部にのみ注力して学習すればよく、午前の部と午後の部を一度に受験するよりもその負担は小さくなります。

そのため、多くの受験生は、午前の部の免除を受けています。

そして、午前の部の免除を受けるための要件の中では、「測量士補となる資格を有する者」が最も取得しやすいです。

土地家屋調査士を目指すのであれば、まずは、測量士補試験に合格をし、午前の部の免除を受けましょう。

土地家屋調査士試験 合格率の推移

土地家屋調査士試験は合格者数が例年約400名、合格率も9~10%程度で推移しており、難易度は横ばい状態といえるでしょう。

ただし令和6年は合格者数が500人を超え、合格率も11%と高くなりました。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 令和6年 | 4,589人 | 505人 | 11.00% |

| 令和5年 | 4,429人 | 428人 | 9.66% |

| 令和4年 | 4,404人 | 424人 | 9.62% |

| 令和3年 | 3,859人 | 404人 | 10.47% |

| 令和2年 | 3,785人 | 392人 | 10.36% |

過去の合格率の推移はこちら

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 平成25年 | 4,700人 | 412人 | 8.77% |

| 平成26年 | 4,617人 | 407人 | 8.82% |

| 平成27年 | 4,568人 | 403人 | 8.82% |

| 平成28年 | 4,506人 | 402人 | 8.92% |

| 平成29年 | 4,600人 | 400人 | 8.69% |

| 平成30年 | 4,380人 | 418人 | 9.54% |

| 令和元年 | 4,198人 | 406人 | 9.68% |

合格基準の推移

土地家屋調査士の試験に合格するためには、択一式基準点・記述式基準点・合格点の3つをクリアしないといけません。

それぞれの点数は毎年一緒ではなく、推移しています。

| 年度 | 択一式基準点(平均点) | 記述式基準点(平均点) | 合格点 |

| 令和6年度 | 37.5(33.5) | 31.5(26.3) | 78.0 |

| 令和5年度 | 35.0(31.8) | 29.0(23.7) | 72.0 |

| 令和4年度 | 37.5(33.2) | 34.0(28.1) | 79.5 |

| 令和3年度 | 32.5(30.3) | 30.5(25.7) | 73.5 |

| 令和2年度 | 32.5(29.4) | 30(24.8) | 71 |

過去の合格基準の推移はこちら

| 年度 | 択一式基準点(平均点) | 記述式基準点(平均点) | 合格点 |

| 令和元年度 | 32.5(29.8) | 33.0(27.5) | 76.5 |

| 平成30年度 | 35.0(32.5) | 33.5(27.8) | 81 |

| 平成29年度 | 37.5(32.7) | 36.0(30.1) | 81 |

| 平成28年度 | 30.0(26.6) | 31.5(27.1) | 74.5 |

| 平成27年度 | 32.5(29.7) | 30.0(24.1) | 73.5 |

| 平成26年度 | 35.0(31.1) | 30.0(24.3) | 74.5 |

| 平成25年度 | 30.0(26.5) | 30.0(25.2) | 71.5 |

土地家屋調査士試験の対策

不動産登記法が学習の中心

不動産登記法は、多肢択一式の配点の80%を占めており、また、記述式試験を解く上で必要となる知識もそのほとんどが不動産登記法に関するものになります。

そのため、学習の中心は不動産登記法になります。

また、記述式試験は、暗記では乗り切れず、理解や全体の手続の流れを押さえる必要があります。

不動産登記法の学習に当たっては、暗記するだけではなく、そのような理解についても意識しながら学習を進めていきます。

民法も土地家屋調査士法も捨てず、多肢択一式試験で満点を目指す

土地家屋調査士試験の午後の部では、多肢択一式と記述式の試験が課されます。

多肢択一式と記述式いずれにも基準点(足切り点)があり、さらに、両方の点数を足した点数が、合格点に達していなければ、合格にはなりません。

そのため、まずは基準点を目標に学習していくことになります。

そして、基準点の合計と合格点の差は概ね10点程度で推移していますので、基準点突破後は、さらに10点の上積みを狙っていくことになります。

ここで、記述式試験は、5~6ページにわたる問題文から事例を読み取り、必要な登記を解答したり、図面を書いたりする試験になります。特に図面を書くのは難しい上に時間がかかるため、合格者でも途中答案になってしまうことがある試験です。

そのため、安定して高得点を取ることは容易ではありません。

そこで、10点の上積みは、多肢択一式試験で稼ぐのがよいです。

多肢択一式試験の基準点は、32.5点~37.5点で推移していますので、ここに10点を加算すると、42.5点~47.5点になります。

つまり、多肢択一式試験では、満点に近い点数を狙っていくことになります。

民法・土地家屋調査士法で3問/4問、不動産登記法で15問/16問くらいを安定して取れるようにならないと、安定して合格点をとれるようにはならないのです。

多肢択一式を反射的に解答できるようになるまで繰り返す

土地家屋調査士試験が難しい理由は、もう一つあります。試験時間が非常にタイトなことです。

午後の部は多肢択一式20問と記述式2問を150分で解答しなければなりません。

記述式試験では、座標値の計算や図面の作成など、かなりの時間が取られるので、理想的には1問1時間ずつ、合計2時間は確保したいところです。

そうすると、多肢択一式試験は1問あたり2分で解かなければなりません。

悩む時間がないので、理解をしたら反射的に答えが出るようになるまで反復継続していきましょう。

記述式は道具の使い方で点数が変わる

記述式試験で求められる知識は、多肢択一式試験対策で十分に身に着けることができますので、新たに知識を補充する必要はありません。

むしろ、時間内に解ききるために素早く正確な計算機の使い方、図面を正確に作成するための定規の使い方といった技術を身に着けることが要求されます。

合格者でも途中答案が散見される試験ですので、道具の使い方を身につけて、最後まで答案を書ききることができれば、一気に点数が向上します。

土地家屋調査士・測量士補試験の合格を

目指している方へ

- 土地家屋調査士・測量士補試験に合格できるか不安

- 勉強をどう進めて良いかわからない

- 勉強時間も費用も抑えたい

アガルートの土地家屋調査士・測量士補試験講座を

無料体験してみませんか?

約10.5時間分の土地家屋調査士&約2時間分の測量士補の講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!土地家屋調査士・測量士補試験対策のフルカラーテキスト

合格者の勉強法が満載の合格体験記!

オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!

土地家屋調査士試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!

2024年度土地家屋調査士試験記述式の模範解答・解説講義がもらえる!

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る

4年連続1位合格者輩出!

令和6年土地家屋調査士講座の

アガルート受講生の合格率63.64%!全国平均の約6倍!

追加購入不要!これだけで合格できる

カリキュラム

充実のサポート体制だから安心

合格特典付き!

5月12日までの申込で5%OFF!

▶土地家屋調査士・測量士補試験講座を見る※2025年合格目標ダブル合格カリキュラム

調査士講座開発トーナメントを開催します!

あなたの声が教材になる!アガルート初の企画!

採用された人は中山講師が講座を撮り下ろします!

応募期間は3/31~4/14まで!

NGなし!どんな企画も大歓迎

▶なんでもあり!調査士講座開発トーナメントに応募