合格者の声|通勤中の電車で確保できた勉強時間は、試験の合格に大きく寄与したと思います 木下 智弘さん

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

目次

受講されていたカリキュラム

下記リンクは最新版となります。合格者の方の受講年度と異なります。

宅建試験を目指した理由・契機

会社で部署異動があり、比較的残業が少なく有給休暇も取り易い環境になったので、この機会にスキルアップをしたいと思いました。

宅建試験を目指したのは、行政書士試験を受験した時に勉強した民法の知識を活かせると考えたからです。

アガルートアカデミーの講座を受講しようと思ったきっかけ

行政書士試験の勉強をしていた時に豊村講師の講義動画をYoutubeで拝見する機会がありました。当時利用していた別の予備校の講義よりもわかりやすく、次回予備校を利用する時は豊村講師が在籍されているアガルートアカデミーを第一候補にしようと思っていました。サンプル講義を視聴させていただき、小林講師の講義も大変わかりやすかった為、受講を決めました。

合格体験記・学習上の工夫

宅建業法、法令上の制限、税・その他、権利関係の順番で勉強しました。

テキストが終われば問題集を解き、次の科目に移るという流れで出題数の多い科目から順に取り組み、ある程度馴染みのある権利関係は最後にしました。

4月は宅建業法、5月は法令上の制限、6月前半は税・その他、6月後半~7月末まで権利関係、8月~試験日まではひたすら過去問を解きました。

勉強時間は平日は1~2時間、休日は3~4時間確保するように努めました。

また、9月は別の予備校主催ですが、会場型の模擬試験を受験しました。

試験当日も同様の起床時間・食事で集中して試験に取り組めるか、持ち物に不備はないか(筆記用具の使用感・腕時計の音等)を事前に確認することによって気持ちに余裕を持って本試験に臨めるので、都合が合う方は受験をお勧めします。

学習上の工夫としては、スキマ時間の有効活用を意識しました。

特に通勤中の電車で確保できた勉強時間は、試験の合格に大きく寄与したと思います。行政書士試験受験生の時は予備校に通うスタイルで勉強をしていた為、混んでいる電車で分厚いテキストや問題集を開いて勉強することは難しかったです。しかし、今回はスマホで講義を聞くことができ、テキストや問題集の確認もスマホでできるので、電車の中でも効率的に勉強することができました。

入門総合講義のご感想・ご利用方法

各章に入る前にどのようなことを勉強するのか、試験に出やすい所はどこなのかの説明があり、ポイントを手書きでテキストに赤文字で記入してから具体的な解説に入っていくので、何を勉強すれば良いのかを把握しやすかったです。

加えて、講師自身の実際の経験談を聞かせていただくことによって、字面ではなくイメージで理解できることも多く、覚えにくい所は語呂合わせの紹介もあったので、記憶の定着に役立ちました。

個人的に有難かったのは改正前の民法に関しても講義内で言及があったことです。私の中で改正前と改正後でごちゃ混ぜになっていた知識が整理しやすく、改正後の民法がスムーズに理解できました。

講義は自宅ではパソコン、喫茶店や電車内ではスマホを利用して視聴しました。

勉強する時間や場所を問わないことはもちろんですが、見終わった講義にはチェックが付き、途中で視聴を中断しても前回どこまで視聴したかが記録されており、続きから視聴を再開できる仕様は大変便利でした。

また、科目ごとに全講義のの何パーセントまで視聴が終わっているのかを円グラフで確認できるので、自分の頑張りが可視化されていたこともモチベーションの維持に繋がりました。

過去問解説講座のご感想・ご利用方法

一部のみの利用に留まりました。

テキスト・講義動画・過去問集の解説が充実していたので、過去問解説講座がなくてもほとんどの問題を理解することができたからです。

部分的に視聴をしたのは、抵当権の譲渡・放棄・順位の譲渡・順位の放棄の配当額を問う過去問の計算方法や重要事項説明の過去問です。特に重要事項説明の要否を問う問題に関しては、土地・建物・売買・貸借によって結論が異なることがあり、自分の中で知識が曖昧な所が多かったので、該当する過去問の講義を重点的に視聴しました。自分が宅建業法で最も苦手としていた重要事項説明の売買と賃貸の違いに関する疑問点の解説がピンポイントであったので、より理解を深めることができました。

択一解法テクニック講座のご感想・ご利用方法

全く利用していません。

解法テクニックが試験攻略にあたって重要であることは理解していたので、過去問や模擬試験を解く中で講座を受ける必要があると判断すれば視聴しようと考えていました。

しかし、択一問題の解答方法に関しては行政書士試験受験生の時に時間をかけて対策したことがあり、ある程度身に付いていたこと、講座を視聴する時間を過去問を繰り返し解く時間に使いたかったことを理由として、あえて利用しませんでした。

宅建業法逐条ローラーインプット講座のご感想・ご利用方法

テキストの構成が良かったです。

宅建業法以外の法令についての記載がある条文に関しては、すぐ下に詳細が書かれているので、効率良く学習できると思いました。

しかしながら、私の都合で講義の視聴は全体の半分位の所で止めました。

講義の内容が悪かったからではなく、メインの宅建業法のテキストと講義の内容が充実しており、逐条ローラーインプット講座を視聴しなくても十分過去問が解けるようになっていたからです。利用するテキストの種類を極力少なくし、宅建業法のテキストと過去問を繰り返し見返したかった為、勉強に使う教材を絞るために途中で視聴を止めました。本試験での宅建業法の点数は満点だったので、宅建業法のテキストと講義のクオリティの高さを再確認する形になりました。

過去問答練のご感想・ご利用方法

過去問集とは違い、問題構成が本試験を意識した作りになっているので、より実践的な予行演習ができました。

2時間で50問を解くために1問あたりどの位のスピードで解答しなければならないのかという時間感覚を、この過去問答練で掴むことができたと思います。

特に良かったのは5問免除の統計問題を解く練習ができたことです。過去問集には統計問題がなかったので、過去問答練を繰り返し解くことで対策をすることができました。

統計問題を本試験で正解できたのは、過去問答練があったからです。

民法判例問題攻略講座のご感想・ご利用方法

全く利用していません。

判例問題は行政書士試験受験生の時も取り組んだ経験があること、メインの権利関係のテキスト・講義・過去問集で民法に必要な対策は十分できたことが理由です。択一解法テクニック講座と同様で、講座を視聴する時間を過去問を繰り返し解く時間に使いたかったので、あえて利用しませんでした。

民法は半分正解を目標にしており、本試験では10問中6問正解できましたので、私の場合は視聴しなくても支障がありませんでした。

総まとめ講座のご感想・ご利用方法

全く利用していません。

教材が届いた時にテキストの内容をざっくり確認しただけですが、一冊の中に要点がコンパクトにまとめられていて持ち運びも便利そうだと思いました。予定では常に鞄の中に入れておき、時間があれば取り出して記憶の定着を図るつもりでした。

しかし、総まとめ講座の利用を検討する段階に入った時期には、模擬試験で合格基準点を取れる実力が身に付いていたこと、新しい教材に手を出すことで自分の勉強ペースを崩したくなかったことを理由として、あえて利用しませんでした。

自分の勉強に必要なことはメインのテキスト・講義動画・過去問集に凝縮されていたので、総まとめ講座で改めてまとめる必要がありませんでした。

模擬試験のご感想・ご利用方法

メインのテキストと過去問集を一通りやり終えた9月前半に挑戦しました。

過去問集よりもやや難しめの問題が出題されており、思うように正解肢を選択できなかったので、私にとっては気を引き締めなおす効果がありました。

また、初めて見る論点の問題や思い切って捨てた方が良い問題が紛れており、その場で柔軟に対応する為の準備の必要性を確認することができました。本試験では初めて見る地上権消滅の問題や捨て問と決めていた所得税の問題が出ましたが、動揺することなく他の問題で得点することができました。

講座のご感想、講師へのメッセージ等

学習する教材を最小限に絞り、それを繰り返し勉強したことが合格に繋がったと思います。

また別の資格取得を目指す時も、教材のクオリティが高いアガルートアカデミーを第一候補として検討します。

ありがとうございました。

宅建試験の合格を

目指している方へ

- 宅建試験に合格できるか不安

- 勉強をどう進めて良いかわからない

- 勉強時間も費用も抑えたい

アガルートの宅建試験講座を

無料体験してみませんか?

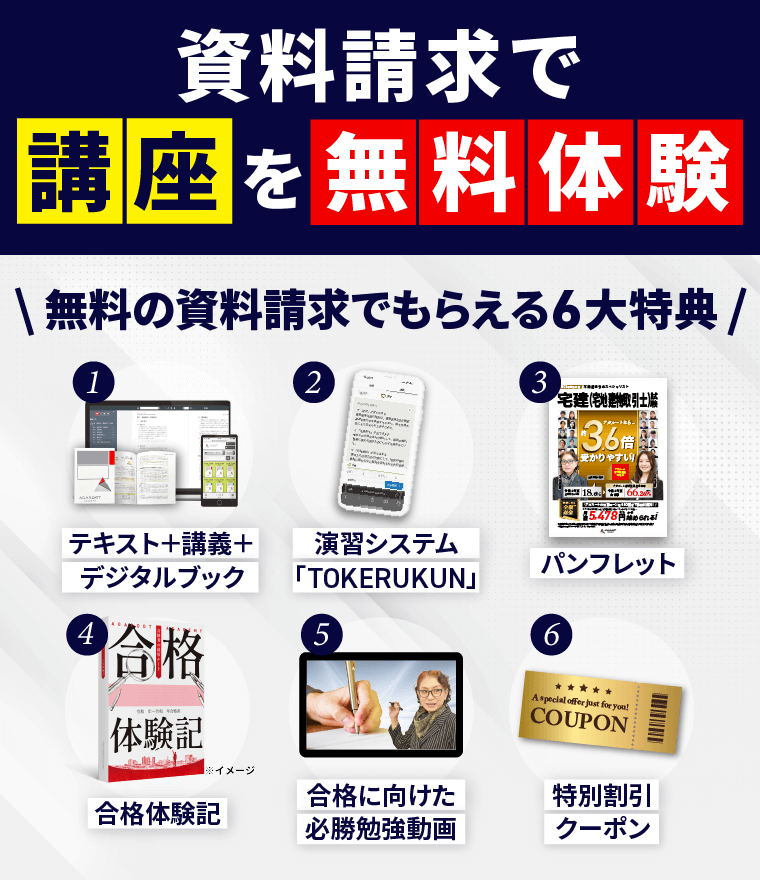

約8.5時間分の権利関係の講義が20日間見放題!

オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!

実際に勉強できる!宅建試験対策のフルカラーテキスト

合格者の勉強法が満載の合格体験記!

宅建試験に合格するためのテクニック動画!

割引クーポンやセール情報が届く!

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る

豊富な合格実績!

令和6年度のアガルート受講生の合格率66.26%!全国平均の3.56倍!

追加購入不要!これだけで合格できる

カリキュラム

充実のサポート体制だから安心

合格特典付き!

会員20万人突破記念!

全商品5%OFF!