合格者の声|ホームルームで小林先生に喝を入れてもらい、とにかくやるしかないなと腹をくくった 山田 裕幸さん

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

目次

受講されていたカリキュラム

下記リンクは最新版となります。合格者の方の受講年度と異なります。

宅建試験を目指した理由・契機

これまで会社員として四半世紀にわたり中華圏のビジネスに関わってきて、多くの中国人、香港人、台湾人の知り合いが多い。その知り合いたちから複数、日本の不動産物件の紹介依頼が来て、知り合いの不動産業者に紹介していたが、自分も直接かかわれたらいいのでは、と思い宅建試験を目指しました。

アガルートアカデミーの講座を受講しようと思ったきっかけ

通学は仕事の関係で難しく、オンラインで対応できるところをネットで探したところ、いくつかの候補先が上がってきたが、アガルートの存在を知り、評判も良かったことから検討を開始した。コスト、合格率等比較して取り敢えずスタートしようと始めた。

合格体験記・学習上の工夫

23年の初めから勉強開始した。全く縁がない業界なので用語等もなじみがなく苦労した。各講師の言う勉強方法を聞きながら始めたが、基礎知識がないため、総合講義を聞いて、過去問を始めても全く歯が立たず、とにかく字面を追う日々。講師がとにかく過去問だ、というので繰り返し過去問に挑戦するが、1日の勉強時間もあまり確保できず、1年目の挑戦は過去問も科目により2回とか3回とかしかできないまま、本番を受験。ターゲットは24年合格だったので、23年は様子見での受験に専念した。予想通り、本番では半分くらいしかできず、不合格。暫く次はどうするか考え、23年11月にふたたびアガルートの門をたたく。12月より権利関係から始め、次のテキストが来る4月末ごろまでに権利関係と宅建業法の過去問を3回ずつ終わらせる目標で進めた。普段は在宅勤務で週一での出社だが、今年は通勤時にダウンロードした講義を聴講。これが意外と耳に残る。5月以降は法令上の制限や税その他も始め、7月中にそれぞれ過去問を3回実施。その後9月までに2回行い、過去問答練と模擬試験へと移行した。HRで8月に法令上の制限の数字が頭に入らないのでどうしたらいいか質問したら、小林先生に「やれば」と言われて腹をくくった。ただ過去問は5回から6回はやったので、過去問答練は40点以上取れたが、模擬試験で33点しか取れずかなりの焦り。そのまま本番を迎え、権利関係の難しさで半分合格はあきらめていたが。

入門総合講義のご感想・ご利用方法

とにかく圧倒的な知識が無かったので、過去問を解く前に、まずは入門総合講義を予習等せず、小林先生のオンライン講義を1.4倍速で視聴。1年目は権利関係をとにかくやってから、過去問に入ってたが、2年目はまず権利関係の入門総合講義の章が終わるごとに、その章に該当する過去問を実施、その後林先生の講義を受講する手順で行った。その後はひたすら過去問を繰り返し、入門総合講義はダウンロードして、電車で移動中に聞くことを繰り返した。小林先生の言葉が耳から入ることで意外と頭に残っていた。入門総合講義のテキストは1度目はオンライン受講の時、小林先生の講義を受けながら重要な所にアンダーラインを引き、テキストの見直しをしたのは9月に入ってから、そのアンダーラインを引いたところや、過去問を解いて理解の悪い所を見直した程度。それ以上使用することは無かったが、他の市販の参考書は一切使用せず、アガルートのテキストのみを使用した。内容はよくまとまっており、というより、他のテキストや参考書を使用したり、見たりしたことは無いのでわからないが、よくまとまっていると思う。これ以上のことは敢えて手を出す必要が無いように思われる。

過去問解説講座のご感想・ご利用方法

1年目は知識が全くなく、訳も分からないので、入門総合講座を全部受講終わってから、過去問を解き始めた。全部説いてから林先生の解説を見ていたが、中々頭に入らず、2年目は入門総合講義1章終わるごとに該当箇所の過去問を解き、その後林先生の解説を観る方法を取った。この方が効率的で頭に入ってきた。1回目は自力で解いたあと、林先生の講義を見たが、2回目以降はひたすら問題を解いていった。平日で10~20問、休日は夏以降は1日50問解くことを目安として多い科目では5~6回は解いて対応した。回数を追うごとに正解率が上がってきたが、反面、答えを覚えてしまう所もあり、再度、入門総合口座のテキストで該当箇所を読むなどして、知識を深める努力をした。

択一解法テクニック講座のご感想・ご利用方法

過去問を繰り返しやっていて少しマンネリ化してきたところで受講。真面目に見るというより少しマンネリ化していたので楽しんで観るようにしてみた。ある意味気分転換にいいかもしれない。ただ暗記するだけではなく、いろいろな考え方もあるのだなとある意味感心して観ていたかもしれない。必要なところは講義の画面を止めスクリーンプリントをして印刷し、見直しで使用したりした。特に9月頃に少し焦りが出てきたころに、その紙を見直すのに使用した。また講義も2回見て気分転換した。

宅建業法逐条ローラーインプット講座のご感想・ご利用方法

1年目のコースには無かった科目(フルではなかったため)で、2年目に初めてお目にかかった講座なのである意味どのような講座なのか興味があった。2年目は小林先生のホームルームなので、合格した人は過去問を5回はやっているというお話があり、自分は不動産の経験や知識が無いので6回はやろうとして望んでいた。その中で2年目に初めて出てきた宅建業法逐条ローラーインプット講座であったが、しかし残念ながら、唯一、全部を1回も終わらせることが無かった。過去問の回数に拘り、見る余裕が無かった。他の教材は付箋やアンダーラインで5~6回やったため、ぼろぼろになったが宅建業法逐条ローラーインプット講座の今日は比較的きれいなままで終わってしまった。

過去問答練のご感想・ご利用方法

過去問答練は各科目の過去問解説講座のテキストを5回やってから対応しようと決めていたので、始められたのは9月から。ただ、過去問解説講座をその時点で5回終わらせていたので、過去問答練の問題を時間を決めて解いていっても正解率は40問くらいを推移できた。間違ったところだけを繰り返し正解ができるようになるまで対応した。解答用紙も本番に則しているので、塗り方を考えたりしながら活用した。様式も本番形式でいいのだが、過去問解説講座のテキストを5回くらいやってから受講すると、解答も覚えてしまっておりある程度点が取れてしまい、自分はできる、と勘違いが起きてしまったはあまりよくなかった。

民法判例問題攻略講座のご感想・ご利用方法

この講座も1年目のライト受講時は無く、今年のフルコースで初めて出てきた講座。過去問解説講座のテキストを解いている時も民法判例問題は自分はあまり抵抗なく、逆に民法判例問題攻略講座には力入れていなかった。というよりもひたすら過去問解説講座のテキストを繰り返し解いている時期であり、民法判例問題攻略講座を受講する余裕が無かった、というのが正しいかもしれない。取り敢えず目を通した、というのが正しい認識か。余裕のある人はやってもいいが、ない人は飛ばしてもいいのかな、とも思った。

総まとめ講座のご感想・ご利用方法

繰り返し過去問解説講座を解いていると、覚えることが多く、忘れることも多くなると感じることもあった。また混乱することもある中で総まとめ講座が現れ、自分の中で整理するのにも非常に役立った。林先生が講義の中で、教材に書き込み、直前で見直しに使うのに使用すれば、と言っていたのでその通りにしよう、と書き込み、試験当日の最後に見直す教材に自分の中で決めた。そもそもまとめて頂いているテキストなので本当に直前に見る時に非常に役立った。入門総合講義のテキストなどの内容も必要なところは総まとめ講座のテキストに転記して、まさに試験本番の最後に見るテキストとして活用できた。最後に役立つテキストなので今後も引き続き本テキストを作り続けて頂きたい。

模擬試験のご感想・ご利用方法

過去問答練で毎回40点以上取れていたので模擬試験も40点は取れるだろうと高をくくって、10月に入って挑戦した。この時初めて、過去問答練は過去問解説講座のテキストを5~6回繰り返し解いていたので回答を覚えていることもあり、高得点が取れていたことにこの時初めて気づいた。実際に模擬試験を受験してみると、わからないところも結構あり、解きながら心理的に結構焦りが生じた。実際に得点は33点にとどまり、かなり焦る結果となる。できることなら早めに受けて、できない所を補完するように使う方がいいかもしれない。

講座のご感想、講師へのメッセージ等

わかりやすい講義をありがとうございました。ホームルームで質問して、小林先生に喝を入れてもらい、とにかくやるしかないなと腹をくくりました。結果に結びつけて良かったです。ありがとうございました。

宅建試験の合格を

目指している方へ

- 宅建試験に合格できるか不安

- 勉強をどう進めて良いかわからない

- 勉強時間も費用も抑えたい

アガルートの宅建試験講座を

無料体験してみませんか?

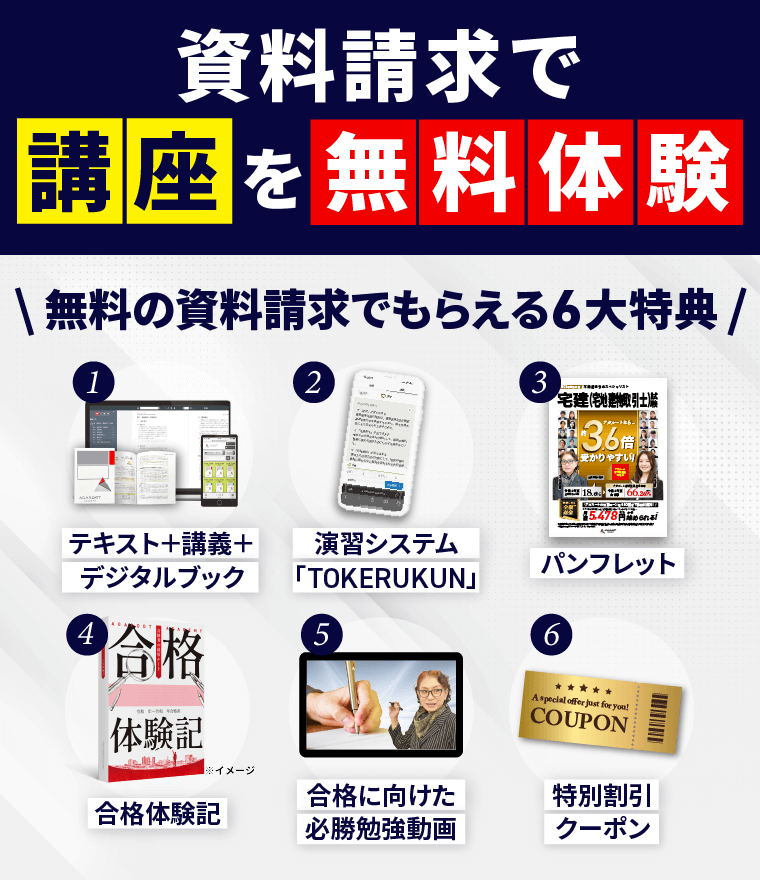

約8.5時間分の権利関係の講義が20日間見放題!

オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!

実際に勉強できる!宅建試験対策のフルカラーテキスト

合格者の勉強法が満載の合格体験記!

宅建試験に合格するためのテクニック動画!

割引クーポンやセール情報が届く!

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る

豊富な合格実績!

令和6年度のアガルート受講生の合格率66.26%!全国平均の3.56倍!

追加購入不要!これだけで合格できる

カリキュラム

充実のサポート体制だから安心

合格特典付き!

会員20万人突破記念!

全商品5%OFF!