社労士の勉強にテキストはいらないって本当?問題演習だけで合格はできるのか解説

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

国家資格の中でも特に合格率が低く、難関として知られる社会保険労務士(以下、社労士)試験。

しかしネット上などでは、「過去問さえあればテキストは必要ないのでは?」という意見が見られることも。

本当のところはどうなのか、気になっている方もいるでしょう。

当コラムでは、社労士試験の受験対策にテキストは必要かどうか、過去問だけで十分な対策が可能かなどについて解説します。

効果的な勉強方法を知りたい方はぜひ参考にしてください。

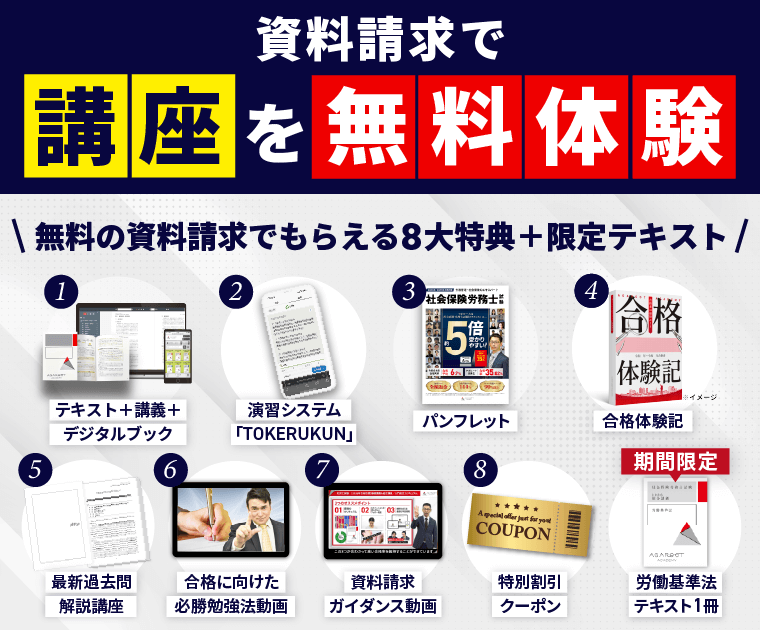

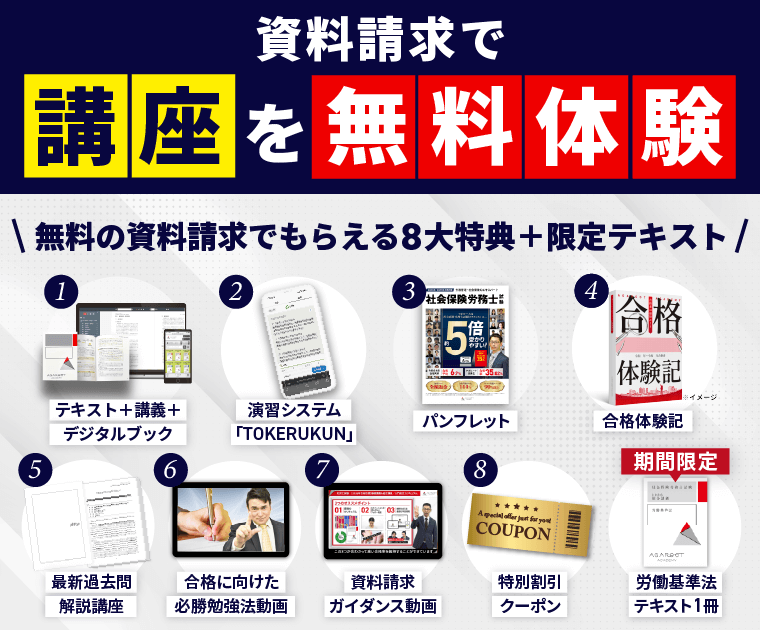

社会保険労務士試験の合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

- 合格者の共通点や特徴を知りたい

アガルートの社会保険労務士試験講座を

無料体験してみませんか?

約8時間分の労働基準法講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!社会保険労務士試験対策のフルカラーテキスト

オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!

一発合格者の勉強法が満載の合格体験記で、合格への最短ルートがわかる!

『総合講義 労働基準法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※期間限定)

割引クーポンやセール情報が届く!

1分で簡単お申込み

▶資料請求して特典を受け取る目次

社労士の勉強にテキストはいらないって本当?

社労士試験の受験対策にテキストは絶対に「必要」です。

社労士のような人気の高い試験では、過去問対策アプリや無料演習サイトなど手軽な学習教材もたくさんリリースされています。

しかし、アプリやサイトなど知識のアウトプットを目的とした教材だけで知識を完結させようとすることは非常に危険といえます。

特に初学者の場合は知識の基礎部分が不十分なため、いきなり問題演習から入っても「正解どころか問題文の内容が理解できない」ような状況になりがち。

社労士試験は幅広い知識が求められる難関で、法律関係の専門用語なども多数登場します。

まずはテキストや参考書で土台部分をしっかりと固めることが、結果的にはもっとも効率よく学習できる方法となるでしょう。

さらに、社労士試験のような「法律系」の資格試験では、リアルタイムな「法改正」への対策が必須です。

士業の中でも特に法改正が多いのが社労士試験です。

新しい法改正は試験本番で狙われる可能性も高いトピック。

しかし直近の改正以前の過去問題には当然最新情報が反映されていないため、問題演習だけで対策していると本番の出題に対応できないでしょう。

同様の理由で、中古のテキストを用いることもおすすめできません。

過去に受験経験のある方・現場での実務経験が長く肌感覚で知識に精通している方などの例外を除き、社労士試験はテキストなしに挑戦できない試験といえます。

問題演習や過去問だけで合格はできる?

問題演習や過去問だけで社労士試験に合格することは「難しい」です。

目安として、独学の方が過去問だけを完全に理解した状態の合格率は30%ほどと考えられます。

テキストや法令の理解度が合否を左右することを踏まえると、過去問だけを対策教材とする危険度の高さがわかるでしょう。

問題演習・過去問だけで受験対策をすることが難しい具体的な理由としては、以下の3点が挙げられます。

- 応用がきかない

- 労一・社一への対応が難しい

- 足切りになる危険がある

応用がきかない

問題演習・過去問だけで試験対策を行うと、〇×の正誤判定だけを覚えるといったやり方になりがちです。

行った演習や過去問には対応ができたとしても、少し数字が変わったり、文言が変わったりするだけで対応ができず、応用がきかない危険性があります。

論点の正しい理解や深掘りは、テキストで都度確認し、違った角度からの問題にも対応できるように対策しておくことが必要です。

「正しく理解して、覚え、演習問題で記憶の定着をおこなう」これが社労士試験対策の本質です。

労一・社一への対応が難しい

問題演習・過去問だけで学習を行うと、いわゆる「労一・社一」科目を十分に対策することは難しいです。

労一・社一は非常にカバー範囲の広い科目として知られ、対策がもっとも難しいとされる「白書」の統計も含まれます。

範囲が広いことが出題の自由度を上げるため、「過去問にはなかった角度からの出題が試験本番で突然出てくる」ような状況にもなりやすいです。

さらに「令和5年における女性雇用者数は、平成30年と比較して◯◯」のような、最近の社会的な傾向を問われる問題もあり得ます。

過去問だけで対策する場合、過去問の時点で統計が出ていなかった年についての問題には解答できないでしょう。

足切りになる危険がある

社労士試験の対策を問題演習・過去問だけで行った場合、本試験で足切りになる危険が上がります。

社労士試験では、原則として以下のような合格基準が設定されています。

- 選択式:各科目5問中3問以上の正解

- 択一式:各科目10問中4問以上の正解

- 全体得点での合格基準もあり、選択式・択一式のどちらもは60〜70%の正解

科目ごとに合否基準が存在するため、「特定の分野で得点して全体の合格基準をカバーする」といった合格手段は無効。

過去問だけでも6割ほどの範囲は履修できるという意見もありますが、試験自体の合格基準が非常にシビアなため、「ギリギリ合格ラインを狙う」ことはおすすめできません。

近年では従来の過去問にはない新タイプの問題も出題されつつあり、さらに慎重な対策が求められているといえます。

社労士試験勉強のための最適なテキストの選び方

社労士試験の勉強のための最適なテキストの選び方としては、以下のポイントが挙げられます。

- 最新のテキストを選ぶ

- 見やすい、読みやすいものを選ぶ

- 理解がしやすい、分かりやすいものを選ぶ

最新のテキストを選ぶ

まず、テキストは最新のものを選びましょう。

社労士が主に携わる労働関連の法律は頻繁に改正されるため、可能であれば「直近の法改正後」に出版されたものを購入することが望ましいです。

学習コストを押さえるために中古テキストの使用を検討することもあるかもしれませんが、古いテキストは参考程度に活かすことがベター。

また、中古を買った場合は「どこが改正されたのか」などは改めて調べる必要もあるでしょう。

最初から新しいテキストを購入することは、結果的には時間的にも金銭的にも「安上がり」といえます。

見やすい、読みやすいものを選ぶ

テキストは自分にとって読みやすいものを選びましょう。

市販のテキストは商品によってさまざまな工夫が施されており、どのテキストが最適解かは人によります。

例えば、以下のようなポイントは要チェック。

- 紙面のデザイン:カラーの使い方・イラストや図解の有無・段組の構成など

- 情報の記載:文章が多め・図が多め・難解な内容に脚注があるなど

- テキスト自体の構成:問題集とセット・科目ごとに分冊できる・サイズ感など

- 使用者側の目的:机で集中して勉強したい・出先に持って行きたいなど

合わないテキストでは、たとえ学習内容が同じでも定着率に大きな差が出る可能性があります。

実物を手に取って確認できない場合は、口コミなどを参考にするとよいでしょう。

理解がしやすい、分かりやすいテキストを選ぶ

極論としてはやはり、「自分にとって分かりやすいこと」が大事です。

「なぜそうなるのか」などの説明が極力入っているテキストを選ぶようにしましょう。

理解ができないまま、ただ闇雲に書いてあることを暗記するだけ、というのは、なかなかできることではありませんよね。

しかも社労士試験では覚えなければいけない箇所が山ほど出てきますので、丸暗記では到底太刀打ちができません。

そのため、自分なりに納得感のある、理解がしやすい、分かりやすいテキストを選んで頂くことが合格への近道です。

多少、ページ数の多いテキストだとしても、理解のしやすさを優先しましょう。記憶の定着度に大きな差が出てきます。

社労士のテキストに関するよくある質問

社労士試験の受験対策テキストに関しては、以下のような質問がよく寄せられます。

- テキストの購入はいつ頃すればいい?

- 社労士のテキストに書き込みはしてもいい?

- 社労士のテキストの効率的な読み込み方法は?

- 古いテキストを使って勉強してもいい?

テキストの購入はいつ頃すればいい?

テキストの購入は、「10月」がおすすめです。

社労士試験の本番は例年8月に実施され、ひと月の猶予を挟んで、10月には各社から次回試験に向けた最新テキストが発売されます。

「テキストの新鮮さ」と「次回試験までの猶予の長さ」を考慮して、10月はベストタイミングといえるでしょう。

新しいテキストであれば直近の法改正にもしっかり対応しているはずです。

社労士のテキストに書き込みはしてもいい?

社労士のテキストに書き込みはしてもよいですが、いきなりマーカーやメモを本文に残すと視認性を欠き、かえって見にくくなってしまいます。

学習の初期段階では「消せるタイプのマーカー」などを用い、十分に身についた知識のマークは後からでも外せるようにしておくとよいでしょう。

また、「過去問の参照ページをメモ」も初期段階におすすめです。

あとから復習したいときにすぐに問題と解説をリンクさせられます。

ある程度知識が習得できたら、重要な箇所にメモや図解を加えるとよいでしょう。

難しい単元や理解しやすい手法は人によって違うため、自分なりの解説を書き留めておくことで理解が深まります。

直前期でまだミスが出る箇所がある場合、初めてマーカーや書き込みで「目立つ」状態にします。

ひと目で確認できる状態にしておくことで、試験直前の振り返りにも役立つでしょう。

社労士のテキストの効率的な読み込み方法は?

社労士のテキストの効率的な読み込み方法としては、大まかに以下の順番がおすすめです。

- 1周目:全体像を把握

- 2周目:細かいところまで目を通す

- 3周目:過去問で間違えた箇所を重点的に読む

1周目ではまだ十分な知識が身についていない可能性が高いため、テキスト全体をざっと読むことで「必要な知識の全容」を掴むことを心がけましょう。

多少わからない部分があっても気にせず進めます。

最初に体系的な知識の構造を理解しておけば、詳細に入ったあとも理解がスムーズです。

2周目はいよいよ詳細を読み込みます。

1周目で過去問も一緒に行い、頻出の箇所や覚える深度などが分かってきているはずですので、2周目ではより知識が入りやすくなっているはずです。

3周目では過去問で間違えた箇所、すなわち自分が苦手とする部分を重点的に読みます。

積極的に弱点を補強し、試験本番に備えましょう。

また、試験直前には読まなくなってしまった箇所も一度は確認するといいでしょう。

最終的な抜け漏れの防止になります。

古いテキストを使って勉強してもいい?

古いテキストを使った学習は原則NGです。

社労士の試験範囲では頻繁に法律や制度の改正が行われるため、古いテキストでの学習はアップデートされないままの知識を習得してしまうことに繋がります。

法改正が多い場合、自身でアップデートすることも相当な手間となります。

「前年が不合格だったため、引き続き同じテキストを使いたい」といった場合も、なるべく新しいものを買った方がよいでしょう。

さらに、中古で購入した場合は以前の持ち主が書き込みを行っている可能性もあり、学習には不便な場合も。

メモや書き込みによって自分専用に「カスタマイズ」できる余地を残すためにも、やはり新品の購入がおすすめです。

社労士合格のための効率的な学習方法とは

社労士合格のために効率的な学習方法としては、以下の5点が挙げられます。

- 学習スケジュールを立てる

- テキストと問題演習を往復する

- 苦手な科目から逃げない

- 模試を受ける

- 通信講座を利用する

学習スケジュールを立てる

本格的な学習を始める前に、学習スケジュールを立てましょう。

社労士試験に合格するためには最低でも1000時間ほどかかるとされており、基本的には年単位でのスケジュール調整が必要です。

しかもカバーすべき知識の範囲がかなり広いため、一科目あたりにかけられる時間は意外と少なめ。

最初にスケジュールを立てておけば無理なく学習を進められるだけでなく、「試験直前になってもすべて履修できていない」といった状況も事前に対策できるでしょう。

テキストと問題演習を往復する

受験対策時は、テキストと問題演習、すなわち知識のインプットとアウトプットの往復が効果的です。

例えば、以下のような行程を踏むことで知識をしっかり定着させることができます。

- テキストを読み進めたら該当箇所の問題演習や過去問に挑戦

- テキストに戻って解説をチェックする

ポイントは、インプット・アウトプットのどちらかに偏らせないことです。

インプットだけでは「覚えたつもり」になりがちな一方、アウトプットだけでは必要な知識が不足する可能性があります。

苦手な科目から逃げない

学習を進める過程で苦手な科目の存在に気づいたとしても、対策から逃げてはいけません。

社労士試験では科目ごとに基準点があるため、1科目でも基準を下回った場合はその時点で不合格が確定します。

「苦手科目を捨てる」ことは他の試験であれば効率的な対策かもしれませんが、社労士試験においてはみずから合格への道を断つことと同義です。

苦手だからと特定の科目を避けず、すべての科目で一定以上得点できるよう備えましょう。

特に、「労一・社一」は試験範囲が広く、苦手としている受験生も多くいます。

満点を取る必要はありませんが、「一通り解答できる」力は身につけたいところです。

模試を受ける

本試験前には、一度は模試を受けましょう。

また、初めてなのであれば、試験の雰囲気に慣れるためにも一度は会場受験をおすすめします。

模試は本試験を想定して設計されており、「本番で狙われそうな問題」が出題されます。

時間設定も本番と同じ設定で実施されるため、本試験の実践的なシミュレーションとして非常におすすめです。

受験した段階の実力を測りたいときにも効果的でしょう。

ただし、あくまでも模擬的な試験のため結果に一喜一憂することは考えもの。

よかった場合は、油断せず学習を深めましょう。

点が伸びなかった場合は「本番前に弱点がわかってよかった」と切り替えるとよいでしょう。

通信講座を利用する

独学での学習に限界を感じた場合は、通信講座の利用を検討してもよいでしょう。

通学と違い、余計な時間がかかりませんので、時間を無駄にすることもありません。

また講座のカリキュラムは社労士試験の広い試験範囲を効率的に履修できるよう設計されているため、基礎から応用まで無理なく学習を進められます。

疑問点はすぐ講師に質問できるなど、独学にはない学習サポートが受けられる点も通信講座ならでは。

「どうやってスケジュールを立てたらいいかわからない」「どこから勉強していいか悩む」といった場合は、特におすすめの学習方法といえます。

まとめ

当コラムでは、社労士試験対策のテキストや学習方法について以下の内容で解説しました。

- 社労士試験の試験対策にテキストは必要。

- 社労士試験に問題演習や過去問だけで合格することは難しい。理由としては、応用がきかなくなることや「労一・社一」への対応が難しいこと、足切りの可能性などがある。

- 社労士試験の対策に最適なテキストを選ぶポイントは、「最新であること」「自分にとって見やすく、理解しやすいこと」などがある。

- 社労士のテキストは各社から最新版が発売される10月が購入に最適。

- テキスト内に書き込みはしてもよいが、初期は消せる筆記具を用いると後から消せて便利。古いテキストは情報がアップデートしにくいため原則NG。

- 1周目〜3周目にかけて少しずつ全体から詳細の把握に進むとよい。

- 社労士合格のために効率的な学習方法は、「スケジュールを立てる」「テキストと問題演習を往復」「苦手科目から逃げない」「模試を受ける」「通信講座を利用する」の5点。

社労士試験は試験範囲が広いうえ、科目ごとに合否基準が存在する非常に難易度の高い試験です。

テキストなしで過去問のみを演習した場合もそれなりに知識をつけることは可能ではありますが、確実に合格を目指すのであれば現実的ではないでしょう。

苦手な科目を効率的に潰したい・最新情報にもしっかり対応したいといった場合は、アガルートをはじめとする通信講座の利用も検討してみてください。

充実した学習サポートを受けて、無理なく合格を目指せるでしょう。

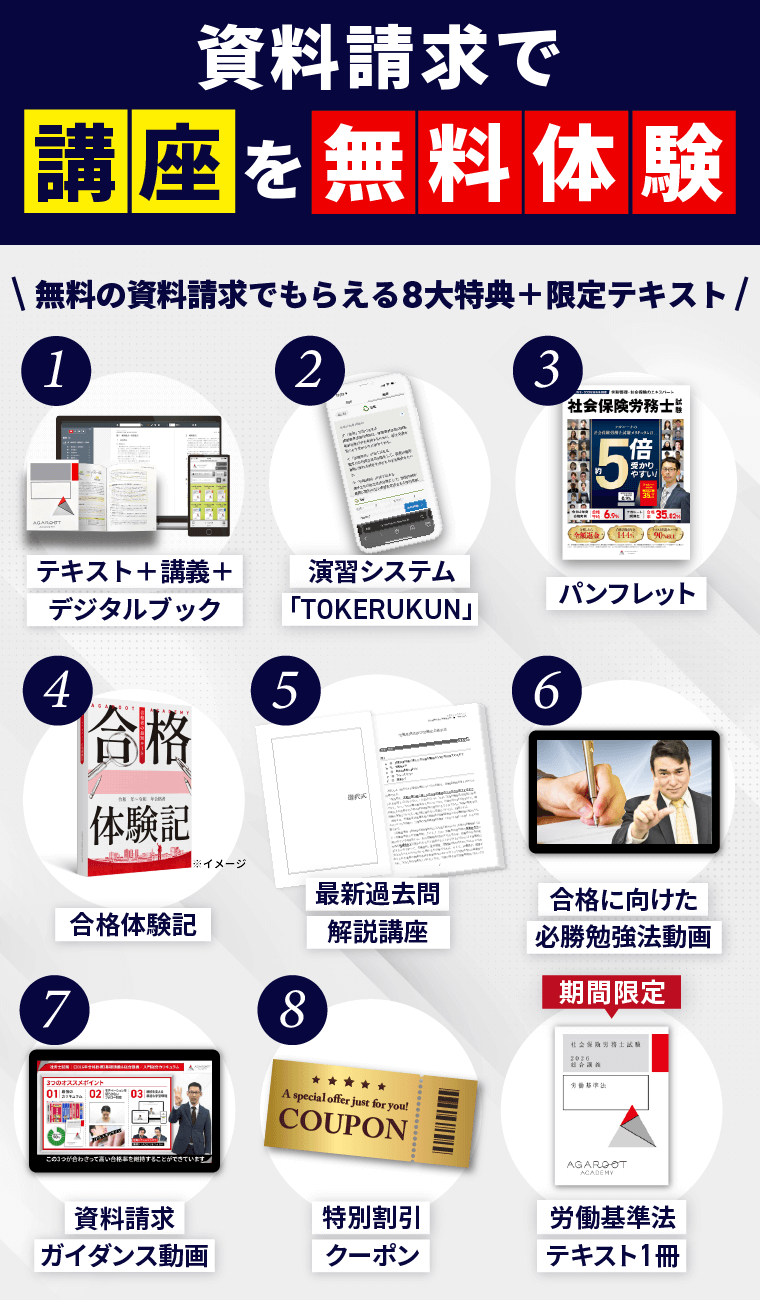

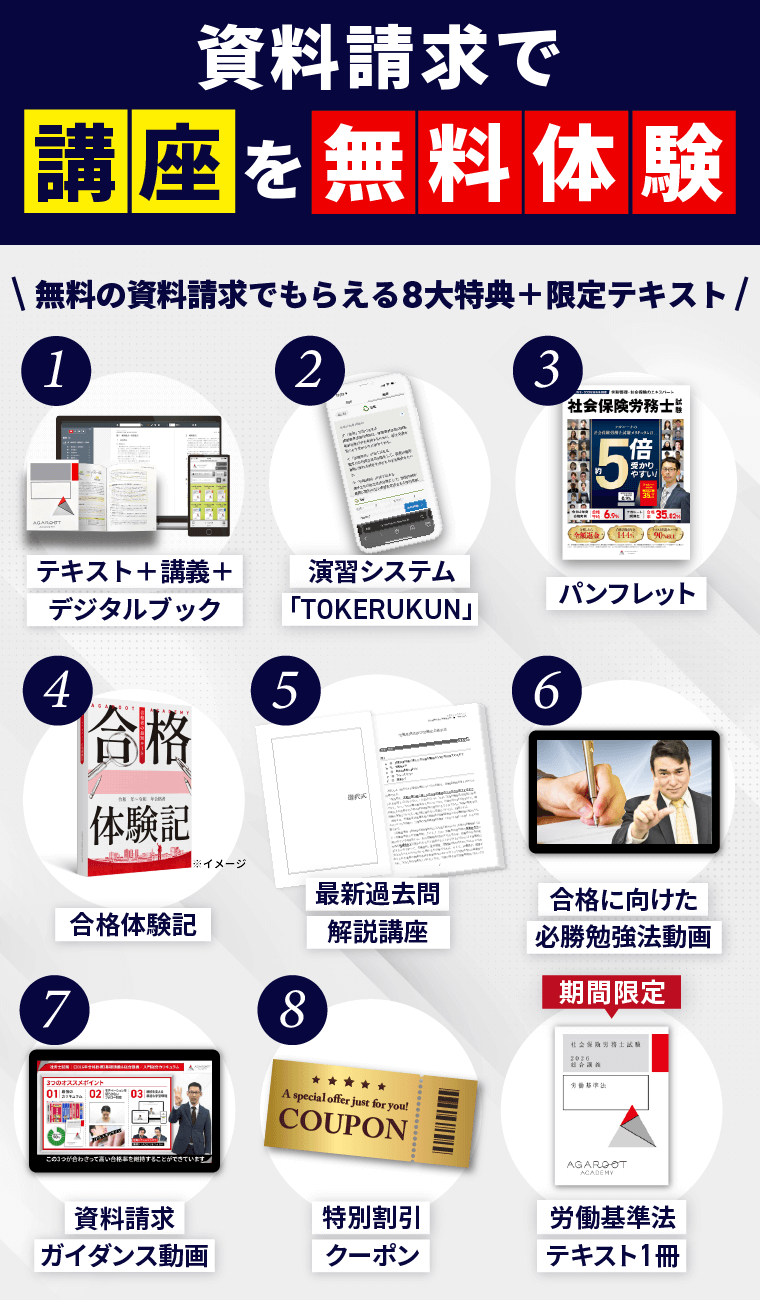

社会保険労務士試験の合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

- 合格者の共通点や特徴を知りたい

アガルートの社会保険労務士試験講座を

無料体験してみませんか?

約8時間分の労働基準法講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!社会保険労務士試験対策のフルカラーテキスト

オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!

一発合格者の勉強法が満載の合格体験記で、合格への最短ルートがわかる!

『総合講義 労働基準法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※期間限定)

割引クーポンやセール情報が届く!

1分で簡単お申込み

▶資料請求して特典を受け取る

令和6年度のアガルート受講生の合格率35.82%!全国平均の5.19倍

追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム

充実のサポート体制だから安心

お祝い金贈呈or全額返金など合格特典付き!

会員20万人突破記念!

全商品5%OFF!

この記事の監修者 池田 光兵講師

2000年に、中央大学経済学部を卒業。同年より広告代理店で企画営業職に従事。

2006年より、大手人材紹介会社2社にて、キャリアアドバイザー、研修講師、転職セミナー講師などを幅広く経験。

2020年に社会保険労務士試験に合格後、2021年より株式会社アガルートに入社し講師として従事。

2024年に、第一種衛生管理者試験に合格。

社会保険労務士試験は、ほぼ独学で就業しながらも毎日コツコツと勉強し、三度目の挑戦で合格した苦労談も面白く、また、三度やったからこそ教えられる「やっていいことと駄目なこと」も熟知している。

合格のノウハウをより多くの受講生に提供するため,株式会社アガルートへ入社後は自らの受験経験で培った合格のノウハウを余すところなく提供する。

池田講師の紹介はこちら