社労士試験を諦めた理由3選!社労士浪人でリベンジ合格するポイントも解説

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

非常に難易度の高い国家試験として知られる社会保険労務士(以下、社労士)試験。

「社労士になろう」と決意して挑戦したものの、さまざまな理由で諦めてしまう方も少なくありません。

しかし、実は諦める前にできる対策もたくさんあります。

当コラムでは、社労士試験を諦めたくなりやすい理由や、諦める前にチェックしたいポイントなどについて解説します。

受験を諦めようか迷っている方はぜひ参考にしてください。

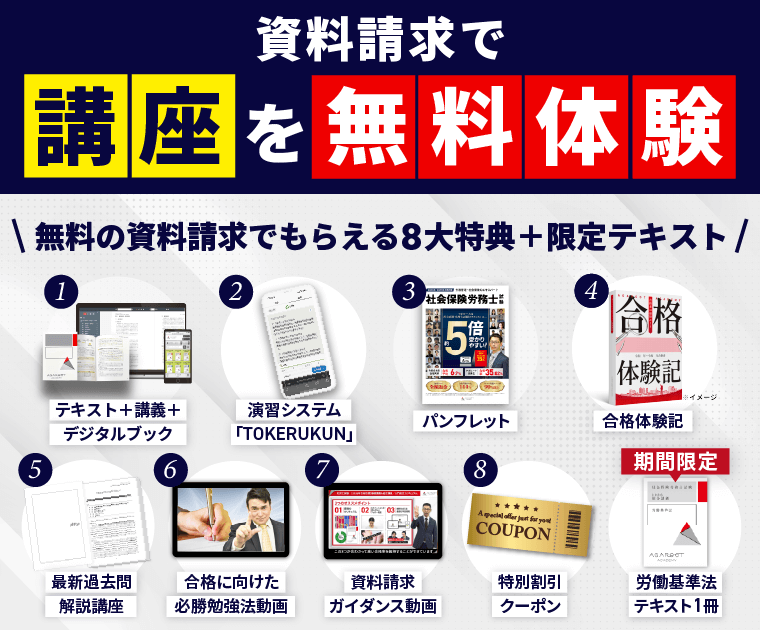

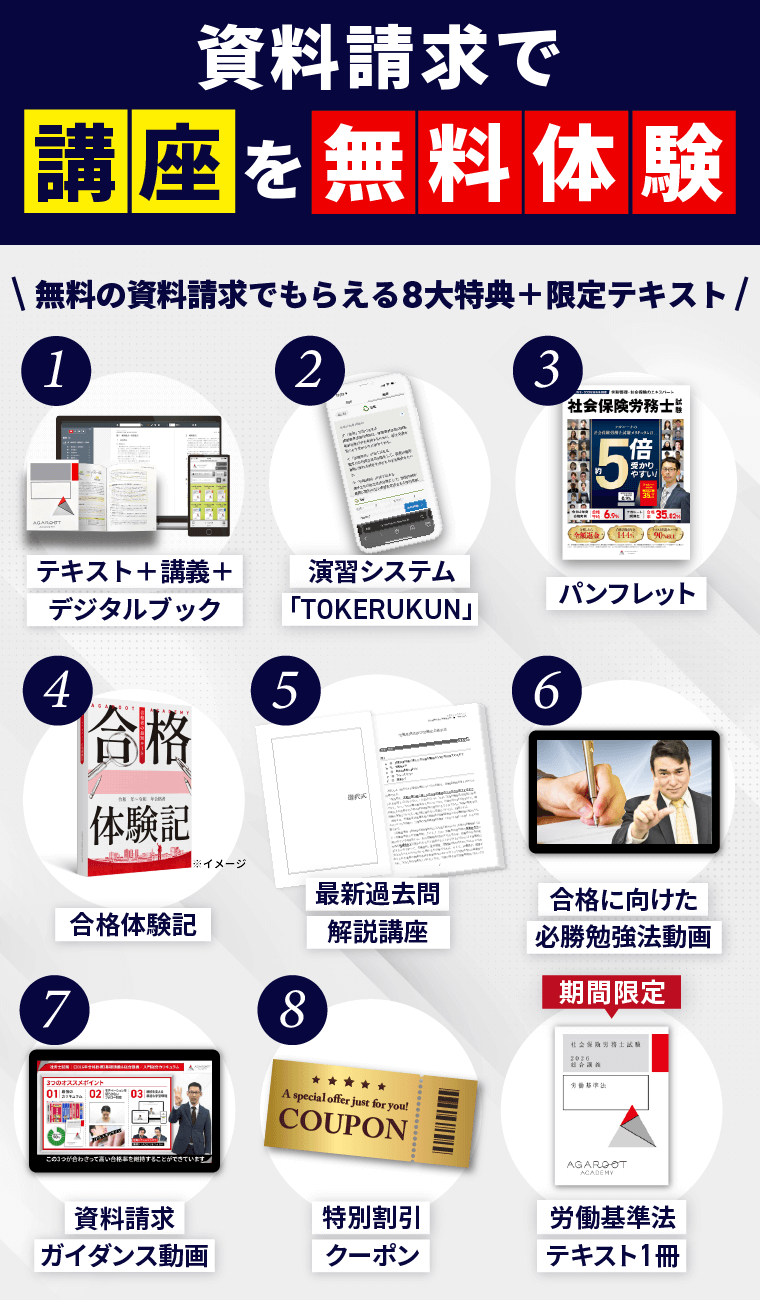

社会保険労務士試験の合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

- 合格者の共通点や特徴を知りたい

アガルートの社会保険労務士試験講座を

無料体験してみませんか?

約8時間分の労働基準法講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!社会保険労務士試験対策のフルカラーテキスト

オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!

一発合格者の勉強法が満載の合格体験記で、合格への最短ルートがわかる!

『総合講義 労働基準法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※期間限定)

割引クーポンやセール情報が届く!

1分で簡単お申込み

▶資料請求して特典を受け取る目次

社労士試験を諦めたくなる理由3選

社労士試験を諦めたくなる理由としては、以下の3つが挙げられます。

- 試験勉強が大変だから

- お金がかかるから

- 私生活と試験勉強の両立が難しい

試験勉強が大変だから

社労士試験に挫折する最大の理由は、「試験勉強が大変だから」です。

社労士試験は試験範囲が非常に広いため、1000時間ほどをかけてまんべんなく学習を進める必要があります。

長期間の学習時間の確保が大きな負担になりやすく、一度の挑戦で不合格だった場合に「もう一年頑張ろう」と切り替えられる人は少ないです。

さらに、社労士試験は科目ごとに合否判定があるため、「苦手な科目は捨てる」のような判断も不可能。

「すべての科目をまんべんなく履修する必要がある」ことで、ただでさえ広い学習範囲の制覇がさらに難しくなり、諦める方が増える一因になっていると考えられます。

お金がかかるから

「お金がかかること」は、社労士試験の合格を諦めてしまう原因のひとつです。

国家試験の中でも社労士試験は難易度が高く、通信講座や予備校を検討する方も。

しかしカリキュラムを受講するとなると10〜20万円ほどの受講料が必要となることも多く、経済的な理由から「無理だ」と挫折してしまう方もいます。

さらに、社労士試験や模擬試験の受験料も一回の受験ごとにかかるため、一度目の受験で不合格だった場合も「諦め」に繋がりやすいタイミングとなります。

学習コストを抑えるために独学の道を選ぼうにも、試験難易度の高さが大きなハードルに。

総じて経済面と試験難易度によって八方塞がりになりやすい点が問題といえます。

私生活と試験勉強の両立が難しい

「私生活と試験勉強の両立が難しい」点は、社労士試験を諦めたくなる理由のひとつといえます。

社労士試験の受験者はほとんどが社会人ですが、本業や私生活のかたわらコンスタントに学習を続けることは容易ではありません。

人によっては年単位の学習期間が必要となり、スケジューリングの難しさから諦めざるを得ない状況に陥る方もいます。

また受験勉強中に転職や子育てなどによって突然ライフスタイルが変化することがあり、学習の継続が難しくなって挫折するパターンもあります。

社労士試験の受験を諦める前にするべきこと

社労士試験の受験を諦める前にするべきこととしては、以下の3つが挙げられます。

- 社労士を諦めたら後悔するか考える

- やめたい原因を考える

- 周りの人に相談する

社労士を諦めたら後悔するか考える

社労士試験の受験を諦めようか迷った場合は、「社労士を諦めた場合に後悔しないか」を考えてみましょう。

「諦める」「諦めない」の両方で手元に残る選択肢などを考え、自分がもっとも幸せになれる道を選ぶことが最善です。

受験を決めた当初は、「難しくても社労士になりたい」と思った理由があったはず。

当時の気持ちや現状などを参考に、「今諦めても後悔しないか」「社労士になれなくても構わないか」をしっかり考えましょう。

「勉強を続けるうちに行政書士の方が気になってきた」など、受験勉強を始めた当時とは違った目標ができた場合は、一旦社労士は諦めることもひとつの道です。

一方、一時的な気分の落ち込みなどが原因で挫折してしまった場合は、「あのとき頑張っていればよかった」と後悔する可能性もあるでしょう。

やめたい原因を考える

社労士試験の受験を諦めたくなったら、「なぜやめたいのか」と原因を考えることも効果的です。

原因が解消可能・改善可能なものであれば、工夫によって学習を継続するモチベーションを取り戻せる場合もあるでしょう。

社労士試験の受験者に多い悩みの例として、「記憶力がない」「法律知識がない」といったものがあります。

しかし実際の原因は「暗記法が合っていないだけ」「法律知識が必要という思い込みがあるだけ」であることも。

特に、自分に合わない方法で暗記・勉強しているために「センスがないのでは」と悩んでいる場合、別の勉強法を試すなどの対策を取れば改善の可能性があります。

- 語呂合わせ

- 声に出す・紙に書く

- 朝に学習時間を取るなど時間帯を工夫

など暗記法にはさまざまなパターンが存在するため、諦める前にぜひ試してみてください。

周りの人に相談する

社労士試験の受験について進退を決めかねる場合は、周りの人に相談してみてもよいでしょう。

「やめたい」と思っている状態でひとり考え込んでも、ネガティブな考えばかりが出てくる可能性があります。

客観的な判断や多様な意見を参考にする意味でも、悩みを積極的に相談してみましょう。

身近に相談できる相手がいない・経験者やプロから意見を聞きたいといった場合は、SNSや予備校の受講相談などを利用してもよいでしょう。

社労士浪人でリベンジ合格する7つのポイント

社労士労人でリベンジ合格するためのポイントは、以下の7つです。

- なぜ社労士になりたいのかを再確認する

- 不合格になった理由を分析する

- できるだけ早く学習をはじめる

- スキマ時間を活用する

- 苦手科目を克服する

- インプットとアウトプットをバランスよく行う

- 予備校や通信講座を利用する

なぜ社労士になりたいのかを再確認する

社労士にリベンジ合格したい場合、最初に「なぜ社労士になりたいのか」を改めて分析しましょう。

浪人生、すなわちある程度の学習経験をもつ人にとっても、社労士が難関であることは変わりません。

また、「もう一年頑張らなければいけないのか」など浪人生ならではの「しんどさ」もあります。

「なぜ社労士になりたいか」を再度明確にすることで、モチベーションを効果的に維持しましょう。

「起業」「転職」など学習難易度に釣り合う目的が明らかになれば、再受験にも耐えられる可能性が上がります。

逆に、目的が曖昧な状態では受験勉強の辛さと資格取得後のメリットが釣り合わず、挫折してしまう恐れがあります。

不合格になった理由を分析する

社労士試験にリベンジする場合は、再度学習を始める前に不合格になった理由を分析してみましょう。

「不合格」には必ず理由があります。

不合格の理由に気づかないまま同じ学習方法を繰り返しても、合格を勝ち取ることは難しいでしょう。

不合格の理由と主な対策の組み合わせとしては、以下のような例が挙げられます。

- 本番に弱く、実力が出せなかった:模擬試験を受ける

- 基礎部分のケアレスミスが多い:テキストを再度読み込む

- タイムオーバー:模擬試験を受ける・演習を多めに取り入れる

- 苦手な分野がある:苦手科目を重点的に対策

社労士試験は一科目でも基準に満たない科目があると不合格になってしまうため、苦手科目が原因の場合は特に重点的に学習しましょう。

できるだけ早く学習をはじめる

社労士試験にリベンジする場合、次回に向けた学習はできるだけ早くはじめましょう。

社労士合格に必要な勉強時間は、最低でも800〜1000時間ほどといわれます。

記憶が新鮮なうちに再度学習を始めれば、学習経験者のアドバンテージを活かして有利に進められるでしょう。

社労士試験の本番が8月・合格発表が10月頃のため、10月中旬頃から再学習をスタートできればベストです。

10月は次回試験に向けて各出版社から最新テキストが出版されるタイミングでもあるため、新たな教材を購入してからであれば気持ちを切り替えやすいでしょう。

スキマ時間を活用する

社労士試験にリベンジする場合は、スキマ時間を効果的に活用しましょう。

通勤時間やお昼休み、ちょっとした待ち時間など、生活の中のスキマ時間は意外に多いもの。

積極的に「使える時間」を探して活用することで、想定以上に学習時間を稼げる可能性もあるでしょう。

特に仕事や育児で忙しい方はまとまった学習時間を確保しにくいため、スキマ時間を繋げて全体の学習時間を取る工夫をしましょう。

自分で限界を定めず、「空き時間はすべて受験勉強に使う」といった姿勢が合否を左右します。

苦手科目を克服する

苦手科目がある場合は積極的に克服する必要があります。

社労士試験は科目ごとに合格基準が設定されているため、「得意科目に注力して総合点を上げる」といった方法では合格できません。

苦手な科目がある場合は「捨て科目」にせず、全科目でまんべんなく得点できるよう学習を進めましょう。

リベンジ受験であれば基礎知識はある程度習得できているはず。

苦手な科目の対策に前回の受験勉強よりも思い切って時間を割くなど、積極的に学習を深めましょう。

インプットとアウトプットをバランスよく行う

社労士試験にリベンジする際は、知識のインプットとアウトプットをバランスよく行いましょう。

インプットが不足すると知識が足りないため得点が伸びず、アウトプットが不足すると本試験での時間配分などにミスが起きやすくなります。

さらに、「練習と角度の違う問題に対応できない」もアウトプット不足の弊害。

テキストを読み込んだら問題に挑戦するなど、バランスのよい学習を意識しましょう。

同じ知識をさまざまな角度から解答することに慣れるのであれば過去問演習、本試験の時間配分を体感するのであれば模擬試験などがおすすめです。

予備校や通信講座を利用する

「前回は独学で不合格だった」など独学での学習に不安がある場合は、予備校や通信講座の利用を検討してみましょう。

予備校・通信講座ではプロの講師が試験に出題されやすいポイントを効率よく指導してくれます。

社労士試験は出題範囲が広いため、「どこに注力すべきか」がわかることは非常に強力なサポートといえるでしょう。

さらに、質問制度などの学習フォローが得られる点も予備校や通信講座ならではです。

疑問点がすぐ解決できる・講師とやり取りできるなどのシステムによって在宅学習の孤独感が和らぎ、モチベーションが下がりにくいメリットもあるでしょう。

社労士試験にリベンジ合格した方の声を動画で紹介!

社労士試験にリベンジ合格した方の声を動画で紹介しています。

こちらも参考にしてみてください。

社労士試験は諦めずに挑戦し続けた人が合格できる!

社労士試験は、「諦めずに挑戦し続けた人が合格できる」試験です。

社労士はもともとの合格率が6〜7%と非常に低く、国家資格の中でも受かりにくい試験。

合格者の平均受験回数は3〜4回といわれており、1・2回程度の不合格は「想定内」といえます。

特に「社一・労一」などの科目は範囲が非常に広いため対策が難しく、「受験した年にたまたま相性の悪い問題が出る」こともザラ。

不合格は必ずしも本人の落ち度とはいえないため、一度の失敗で落ち込みすぎる必要はまったくありません。

中には、10回・20回の挑戦を経て合格を勝ち取る猛者も実在します。

社労士試験を攻略する最大のポイントは、「合格まで諦めないこと」といえるでしょう。

まとめ

当コラムでは、社労士試験を諦めたくなった場合について以下の内容で解説しました。

- 社労士を諦めたくなりやすい主なポイントは、「試験勉強が大変」「お金がかかる」「私生活との両立の難しさ」の3点。

- 社労士試験を諦める前にすべきことは、「諦めても後悔しないかを考える」「やめたい原因を考える」「周りに相談する」の3点。

- 社労士にリベンジ合格するためのポイントは、「なぜ社労士になりたいかを再確認」「不合格の理由を分析」「早めに学習を再開」「スキマ時間の活用」「苦手科目を克服」「インプット・アウトプットをバランスよく行う」「予備校・通信講座を利用」の7点。

- 社労士試験は3〜4回の挑戦で合格する人も多く、一度の失敗で落ち込みすぎる必要はない。

社労士試験は試験範囲の広さや難解さ、科目ごとの合否設定などの理由から、もともと非常に合格しにくい試験です。

場合によっては「たまたま相性の悪い問題が出る」可能性もあり、一度の失敗で諦めることはとてももったいないといえます。

「今度こそ合格したい」と決意を固めたのであれば、予備校や通信講座の利用も検討してみてください。

膨大な試験範囲から注力すべき点を絞って学習できるだけでなく、質問制度などの学習サポートも合格を後押ししてくれるはずです。

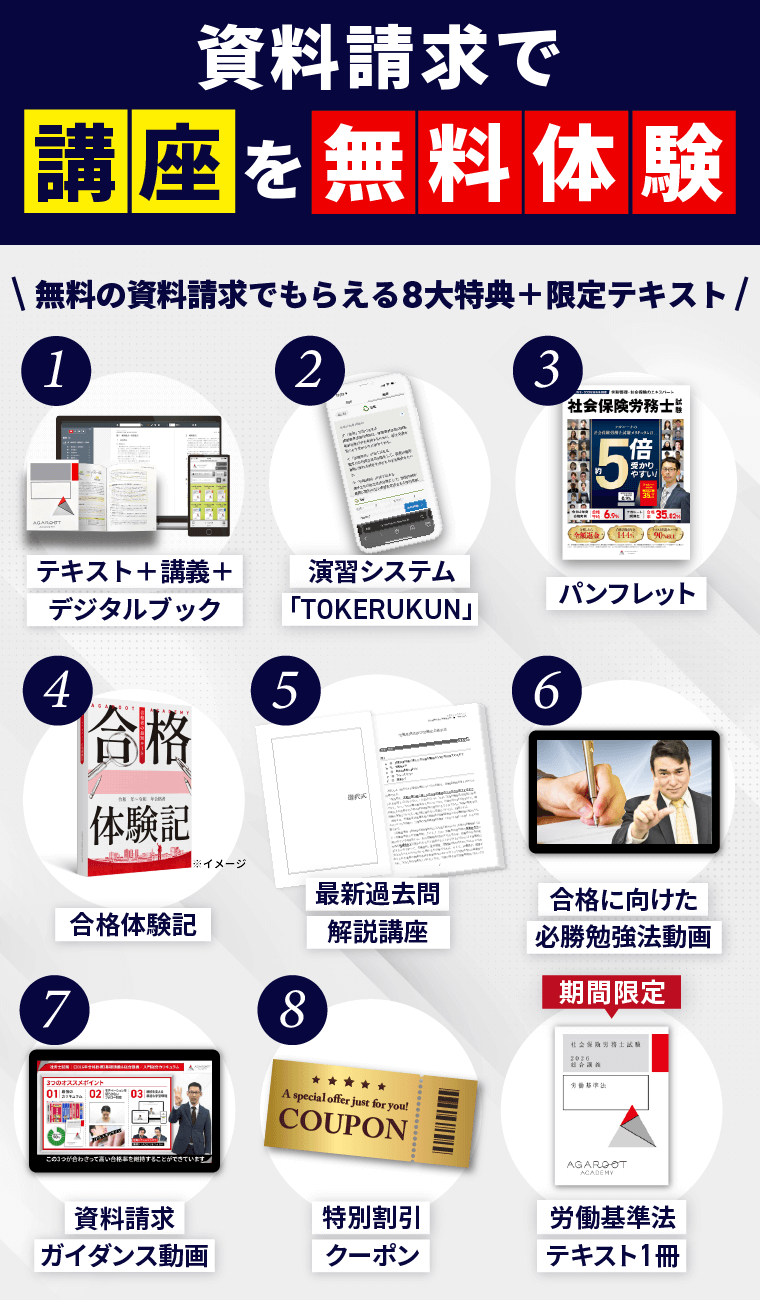

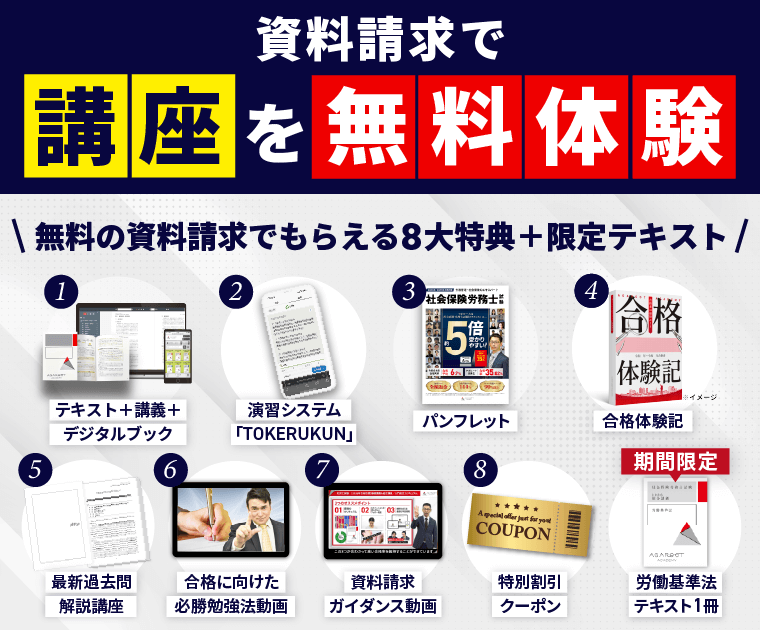

社会保険労務士試験の合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

- 合格者の共通点や特徴を知りたい

アガルートの社会保険労務士試験講座を

無料体験してみませんか?

約8時間分の労働基準法講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!社会保険労務士試験対策のフルカラーテキスト

オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!

一発合格者の勉強法が満載の合格体験記で、合格への最短ルートがわかる!

『総合講義 労働基準法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※期間限定)

割引クーポンやセール情報が届く!

1分で簡単お申込み

▶資料請求して特典を受け取る

令和7年度のアガルート受講生の合格率29.45%!全国平均の5.47倍

追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム

充実のサポート体制だから安心

お祝い金贈呈or全額返金など合格特典付き!

会員20万人突破記念!

全商品5%OFF!