社労士試験で難しい科目は?科目別の難易度を解説

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

社労士試験では、非常に多くの科目の勉強をする必要があります。

当然、科目によって難しい科目、比較的易しい科目というものが存在します。

それぞれの科目の難易度をしっかりと認識した上で、各科目の優先順位をつけて取り組むことは、勉強の効率を大幅に上昇させ、合格を引き寄せる近道になるでしょう。

本コラムでは、勉強への取っ掛かりを掴めるように、社労士試験の各科目ごとの難易度について解説していきたいと思います。

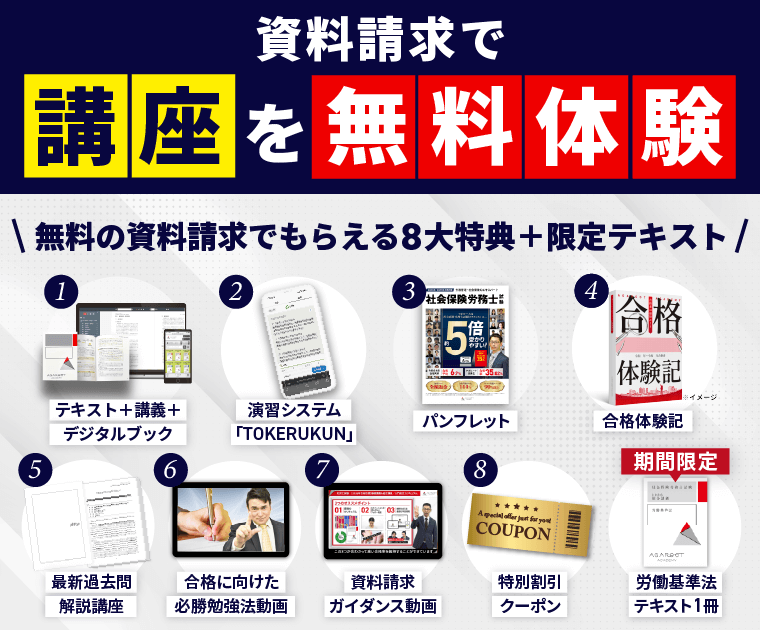

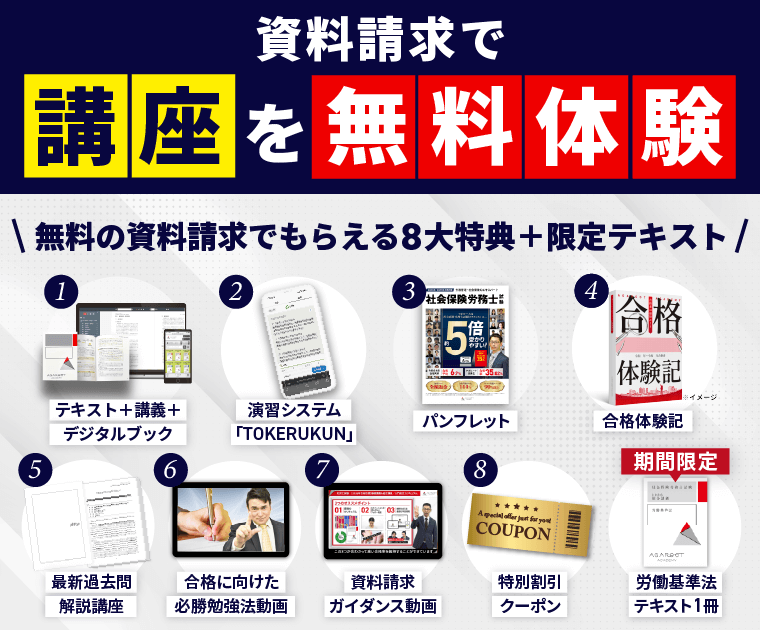

社会保険労務士試験の合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

- 合格者の共通点や特徴を知りたい

アガルートの社会保険労務士試験講座を

無料体験してみませんか?

約8時間分の労働基準法講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!社会保険労務士試験対策のフルカラーテキスト

オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!

一発合格者の勉強法が満載の合格体験記で、合格への最短ルートがわかる!

『総合講義 労働基準法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※期間限定)

割引クーポンやセール情報が届く!

1分で簡単お申込み

▶資料請求して特典を受け取る目次

社労士試験の科目別難易度

労働基準法

労働基準法は、条文や判例、通達等から出題されることが多く、基本を繰り返してしっかりと勉強を進めていくことが大切です。

試験では、どんなに勉強をしても、思った以上に得点が出来ない科目でもあります。

労働安全衛生法

労働安全衛生法は配点は低いのですが、範囲が広いことや、覚えていないとそもそも解けないような問題が多いこともある暗記色の強い科目です。

ボリュームはそこまで多くありませんが、安定した得点を獲得するためには、相応の勉強が必要になる科目です。

労災保険法

労災保険法は、保険給付に関する出題が中心であり、多くの数字を覚える必要がある点で少し身構えてしまうのですが、事故が起きた時の流れをイメージすることができれば、理解がしやすく比較的点数が取りやすい科目といえます。

雇用保険法

雇用保険法は、覚えることが多く、多くの数字を暗記していく必要があります。

また、給付の条件もやや複雑なため、労災保険法に比べると少しイメージがつきにくいかもしれません。

それでもしっかりと勉強をして理解を進めることで、点数自体は取りやすい科目です。

労働保険徴収法

労働保険徴収法は、手続に関する法律となっており、他の科目と比べて少しだけ取っ掛かりにくいかもしれません。

しかし、ボリュームも少なく、仕組みと計算の方法を理解してしまえば、あまり難しい科目ではありませんので、点数の取りやすい科目といえます。

労務管理その他の労働に関する一般常識

労働に関する一般常識は出題範囲が広く、例年、対策がし辛いという点で難易度は高くなっています。

高得点を狙うのは難しいので、選択式で足切りとならないよう、点数を守る必要がある科目といえます。

健康保険法

健康保険法は、問題が難化傾向にありますが、基本的なことを問われることも多く、日常生活に関わることがあり、直感的に理解しやすい科目です。

基礎を中心にしっかりと勉強していくことで、足切りにかからぬよう得点することが重要な科目です。

国民年金法

国民年金法は、施行以来多くの改正が行われており、改正前の内容についても経過措置として出題される可能性があることから、しっかりと全貌を理解しなければいけません。

難易度が高く、理解するためには何度もテキストと問題を繰り返さなければいけないため、本番でしっかりと点を取るためには十分な勉強時間の確保が必要となるでしょう。

得意科目にすることができれば、安定した得点源になる科目です。

厚生年金保険法

厚生年金保険法は、国民年金法を理解できるかどうかが鍵となります。

まずは国民年金保険法を学習し、年金の基礎をしっかりと理解することができれば、決して得点を取るのが難しい科目ではありません。

こちらも、得意科目にすることができれば、安定した得点源になる科目です。

社会保険に関する一般常識

社会保険に関する一般常識は、出題範囲が広く、対策がし辛いため、労務管理その他の労働に関する一般常識と同様に難易度は高いです。

現在の年間の医療費や年金財政の数字がピンポイントで出されるような問題等、数字を覚えていないと解けないような問題も出題されるため、足切りにならないよう、しっかりと点数を守る必要がある科目といえます。

※関連コラム:社労士試験の難易度は?5種類の他資格と難易度を徹底比較!【どっちが難しい?】

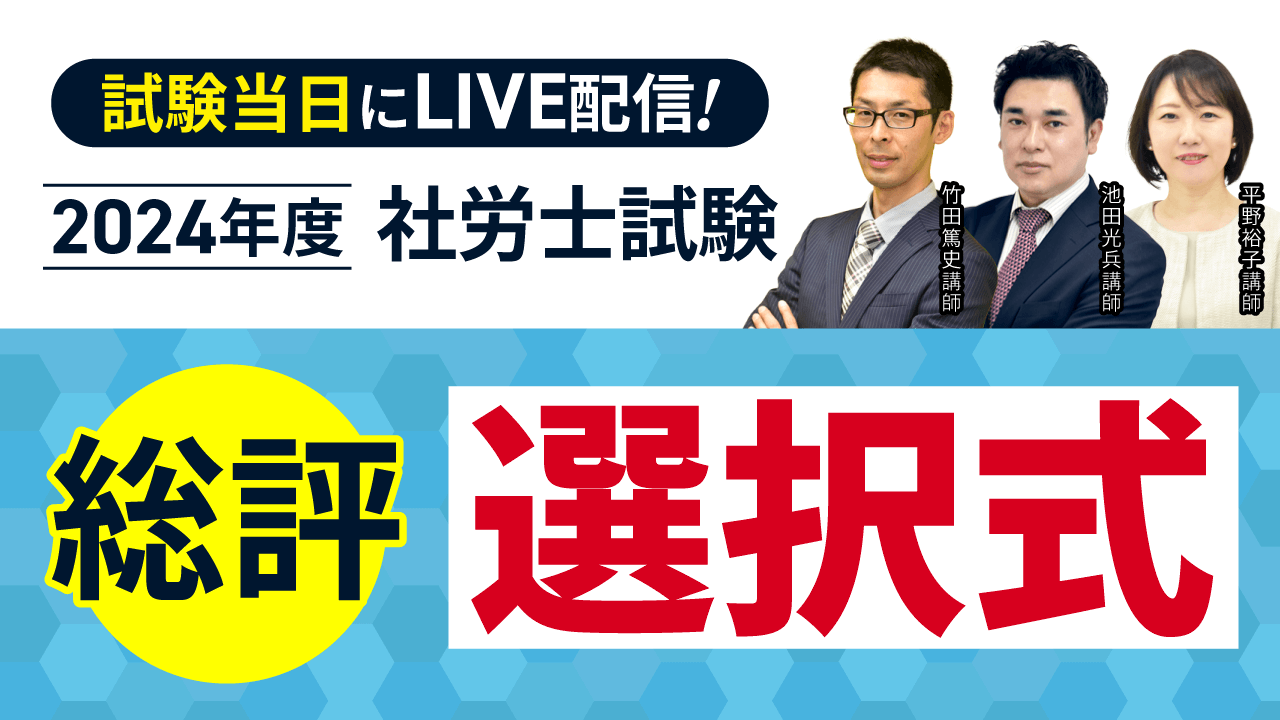

こちらの動画でもアガルートの池田講師が社労士試験の科目別難易度を紹介しているので、ぜひご覧ください。

社労士試験において特に難しい科目

社労士試験の科目の中で特に難しい科目は、以下の科目です。

・国民年金法

・労務管理その他の労働に関する一般常識

・社会保険に関する一般常識

各科目の難しい点と対策について解説していきます。

国民年金法

国民年金法は、年金を学習する最初の科目であるため、特に難しく感じる方が多い科目です。

範囲としても保険料の支払、年金の受給、年金財政ととても広いから出題される上に、過去の改正前の経過措置による例外が非常に多いことから、全貌を理解することが難しいことが理由です。

難解なため、全貌を理解できていない状態のまま、試験当日に臨んでいる人も多くいるでしょう。

非常に難しい国民年金法なのですが、年金の基本的な仕組みさえ理解できてしまえば、一定の点数は安定して取ることができるという側面もあります。

テキストを一度読んで終わらせずに、何度も読み返すこと、それでもわからなければより簡単なテキストを探す等して、諦めずに理解のための努力を続けていくことで、必ず報われる科目となるでしょう。

まずは全体の規則を掴む形で対策をすることで、消去法により得点をすることも可能です。

労務管理その他の労働に関する一般常識

労一は、労働関係法令、労働経済、人事労務管理の3つの分野から幅広く出題がされます。

法令に関しては、他の法律科目と比べて、はるかにボリュームが少なく、理解もしやすいため、法令に関する難易度はそこまで高くはないといえます。

一方で、雇用や労働時間の現状などが問われる労働経済については、非常に多くの数字と向き合う必要があり、どのような問題が出ても確実に得点が取れる水準まで、覚えることは現実的ではないため、大きな傾向を把握して、消去法で得点できるようにすることが重要です。

社会保険に関する一般常識

社一は、法令と社会保障の2つの分野から幅広く出題がされます。

労一と同様に、法令に関しては、取っ掛かりやすく、ある程度の勉強時間を取ることで、得点することができるでしょう。

一方で、社会保障の分野では、非常に多くの数字を覚える必要があります。

また、数字を正確に覚えていないと解けないような問題が出ることもあるため、対策が非常に難しいです。

労一同様、選択式で基準点に関する救済措置が取られることも多い科目ですが、隙間時間を見つけて、社会保障に関する数字を眺めることで、数問を問題を拾えるようにして、まずは足切りを避けることを目指しましょう。

難易度が低い科目

労働基準法は、他の科目と比較しても、取り組みやすい科目でしょう。

法令や通達、判例などを中心に出題されます。

テキストをきちんと読み込み理解をしていくことと並行して、過去問を中心に問題演習を繰り返すことで、安定した得点源になってくれる科目です。

また、労働基準法は労務相談や就業規則の作成等、社労士としての基本的な業務と密接に関わる最も身近な科目ですので、時間を割いて勉強をしても無駄になることはありませんが、試験で問われることは限られており、あまり時間をかけすぎてしまうと、他の科目を学習する時間が少なくなってしまいますので注意が必要です。

2024年(令和6年度)社労士試験の科目別難易度変化

第56回社労士試験は択一式が全体的に難易度が高く、基礎からしっかりと定着させ試験に臨む必要があった難しい試験だったと言えるでしょう。

また判例が多く出題された傾向にあり、白書対策がかなり重要になりました。

第56回社労士試験の科目別難易度の変化について以下の表の通りです。

| 試験科目 | 選択式配点 | 難易度 昨年比 | 択一式配点 | 難易度 昨年比 |

| 労働基準法 | 1問(5点) | 易 | 10問(10点) | 難 |

| 労働安全衛生法 | ||||

| 労働者災害補償保険法 | 1問(5点) | 易 | 7問(7点) | 難 |

| 雇用保険法 | 1問(5点) | 並 | 7問(7点) | 並 |

| 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 | 出題なし | 出題 なし | 6問(6点) | 並 |

| 労務管理その他の労働に関する一般常識 | 1問(5点) | 並 | 10問(10点) | 並 |

| 社会保険に関する一般常識 | 1問(5点) | 難 | ||

| 健康保険法 | 1問(5点) | 並 | 10問(10点) | 難 |

| 厚生年金保険法 | 1問(5点) | 易 | 10問(10点) | 並 |

| 国民年金法 | 1問(5点) | 易 | 10問(10点) | 並 |

選択式は昨年と比べて難易度の変化はほぼありませんでした。

一般常識が難しいという声が多く、実際に労一は救済措置が取られました。

一方で、択一式は昨年に比べて難化したものの、救済はなし。

合格基準点は選択式・択一式どちらも去年と比べて1点下がった結果となりました。

第56回社労士試験の選択式科目別評価

2024年の選択式はアガルートのテキストに掲載されていたものが多く、アガルート受講生は解きやすかったと思われます。

選択式の科目別評価を以下の表でまとめました。

| 試験科目 | 傾向 | 取りたい点数 |

| 労働基準法 | 全体的に文字量が少なく取りやすい問題。判例が2問出題されたが、オーソドックスな内容で易しめな印象。 | 3〜4点 |

| 労働安全衛生法 | ||

| 労働者災害補償保険法 | A~Dは簡単で、Eの判例からの出題はやや難易度が高めだった。 | 4点 |

| 雇用保険法 | A~Cはサービス問題、Dはしっかり学習していれば取れる問題、Eは事例形式で時間や手間がかかる問題だった。 | 3~4点 |

| 労務管理その他の労働に関する一般常識 | 問題構成として白書と判例の内容があり、やや解きにくい印象。ただしアガルートの白書対策講座で取り扱った問題のため、アガルート受講生にとっては取りやすい問題となった。 | 3点 |

| 社会保険に関する一般常識 | A・Bは白書統計の問題でやや解きにくい。 C~Eの目的条文の問題はサービス問題。 しっかりと学習していれば取れる。 | 3点 |

| 健康保険法 | Eの問題は難易度が高かったが、それ以外は取りたい問題。Aは難しく感じたかもしれないが、選択肢にヒントが隠れている。 | 4点 |

| 厚生年金保険法 | A~Dは易しめ、Eの事例問題は一見難しそうだが、よく読めば難易度は高くない。 | 4点 |

| 国民年金法 | 基本的な文言がそのまま出題された易しい問題。 | 4~5点 |

第56回社労士試験の択一式科目別評価

2024年の択一式も例年通り労働科目が取りにくく、社会保険科目では取りやすいという傾向でした。

一方で個数問題や組み合わせ問題が増え、問題自体の難易度も上がっています。

基本をしっかり頭に入れておかなければ、惑わされてしまう可能性が高かったと言えるでしょう。

択一式の科目別評価は以下の通りです。

| 試験科目 | 傾向 |

| 労働基準法 | アガルートのテキストで取り扱いのある問題も複数あったが、かなり難しく、読みにくい問題が多かった。 |

| 労働安全衛生法 | |

| 労働者災害補償保険法 | 深い内容について問われる、難しい問題。個数問題の出題が2問あったのも難化要因になった。 |

| 雇用保険法 | 比較的解きやすかった印象。助成金についての問題はやや予想外な出題だった。 |

| 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 | 例年通り |

| 労務管理その他の労働に関する一般常識 | 問1〜4まで難しかったが、難易度は例年並み。組み合わせの問題が2問出題された。通常消去法で選びやすいことが多いが、この問題についてはテクニックでクリアしにくかった印象。 |

| 社会保険に関する一般常識 | 確定拠出と確定給付については、押さえておきたいところ。 協定の問題については、以前よく出されていた問題。 |

| 健康保険法 | 健康保険法をふくめ、社会保険科目は全体的に深く問われた。基本的なところも選択肢として出つつも、細かく深い内容が問われた印象。ここ数年の改正論点の出題も見られた。 |

| 厚生年金保険法 | 他科目に比べれば、やや得点しやすかった。事例的な問題が多く、読み込むのに時間がかかった印象。組み合わせ問題が2問、個数問題が1問ずつ出題され、さらに時間を要した。 |

| 国民年金法 | 事例問題が多く読むのが大変だった一方で、アガルートテキストに記載があった部分も多かった。令和3年に改正のあった内容など、細かな部分も問われた。 |

まとめ

ここまで、科目別の難易度を解説してきました。

社労士試験においては、まずは足切りにならないよう満遍なく勉強をし、理解した上で、得点を取りやすい、すなわち難易度の低い科目の理解を深めていくことが合格への近道になります。

つまり、難しい科目であっても投げ出さずにきちんと基礎を固める必要があります。

勉強をして難しいな、よくわからないな、という論点に出会っても投げ出さずにきちんと理解できるまで取り組むことが大事です。

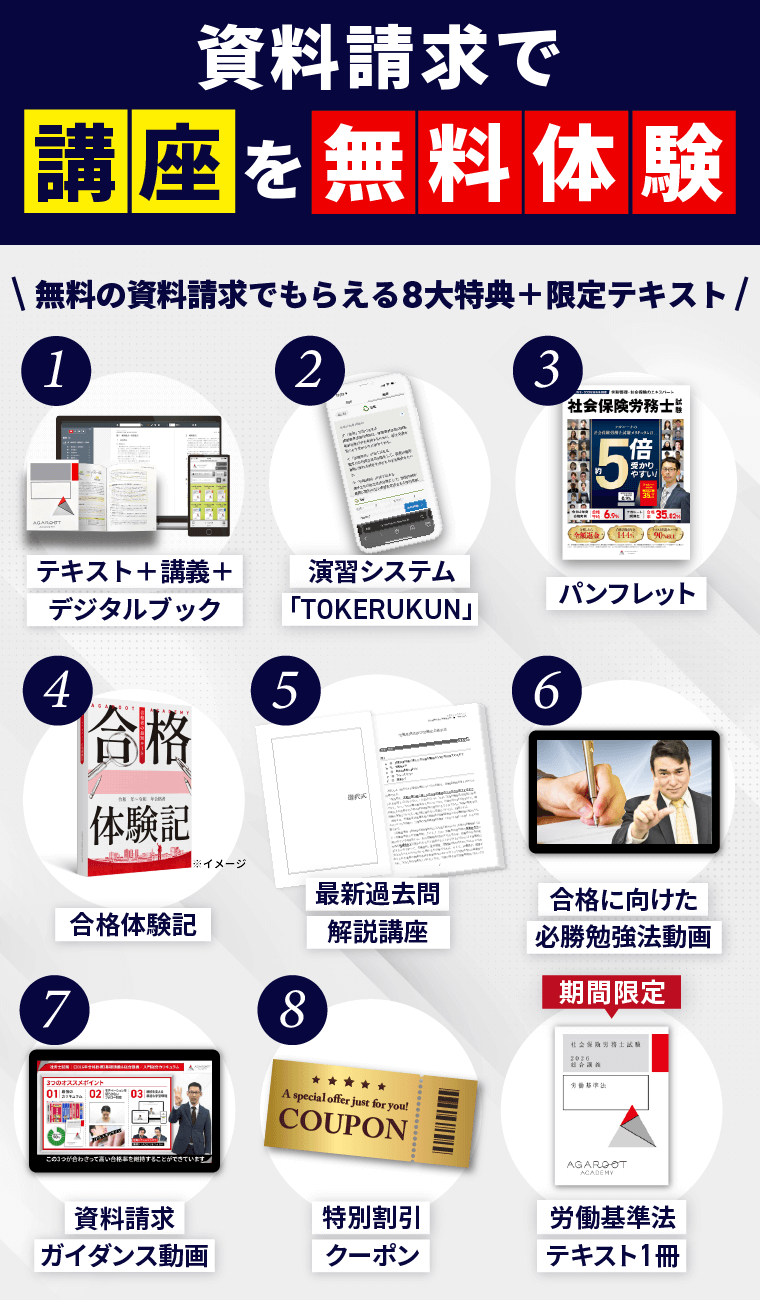

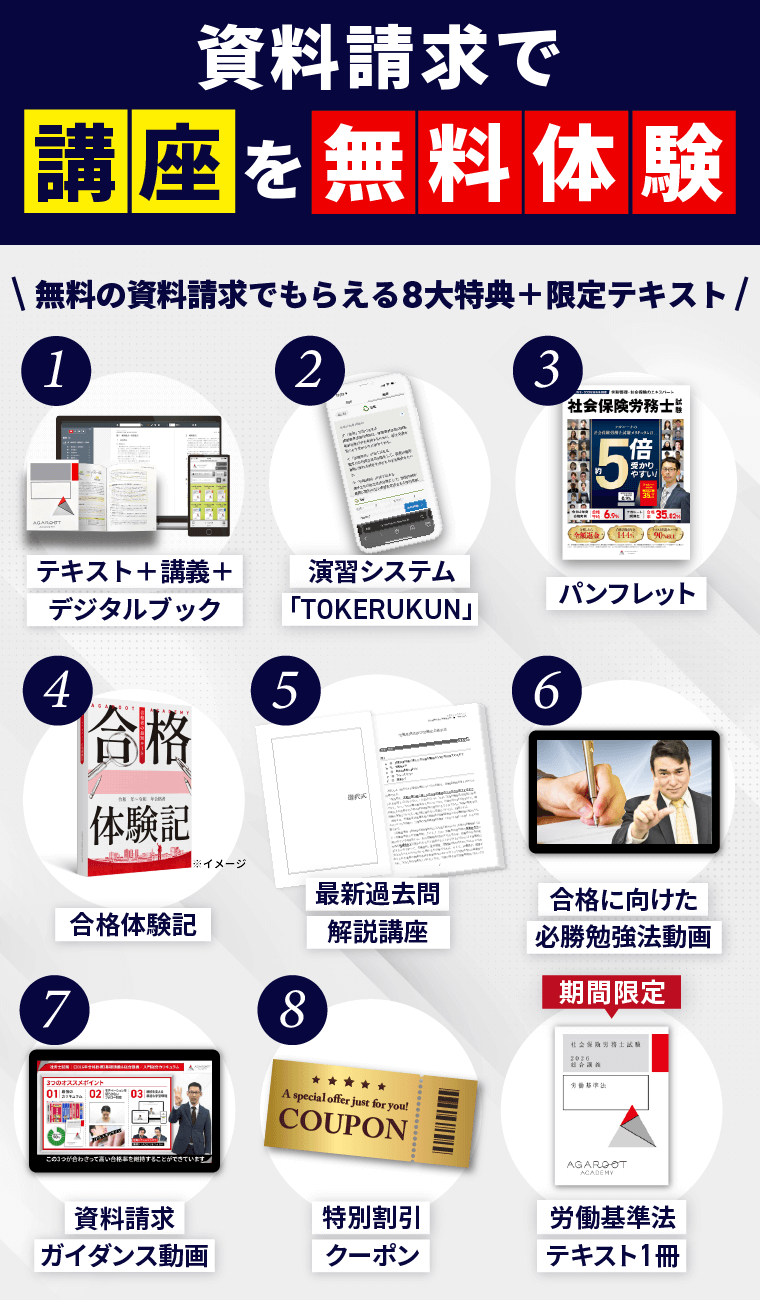

社会保険労務士試験の合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

- 合格者の共通点や特徴を知りたい

アガルートの社会保険労務士試験講座を

無料体験してみませんか?

約8時間分の労働基準法講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!社会保険労務士試験対策のフルカラーテキスト

オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!

一発合格者の勉強法が満載の合格体験記で、合格への最短ルートがわかる!

『総合講義 労働基準法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※期間限定)

割引クーポンやセール情報が届く!

1分で簡単お申込み

▶資料請求して特典を受け取る

令和7年度のアガルート受講生の合格率29.45%!全国平均の5.47倍

追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム

充実のサポート体制だから安心

お祝い金贈呈or全額返金など合格特典付き!

会員20万人突破記念!

全商品5%OFF!

この記事の監修者 池田 光兵講師

2000年に、中央大学経済学部を卒業。同年より広告代理店で企画営業職に従事。

2006年より、大手人材紹介会社2社にて、キャリアアドバイザー、研修講師、転職セミナー講師などを幅広く経験。

2020年に社会保険労務士試験に合格後、2021年より株式会社アガルートに入社し講師として従事。

2024年に、第一種衛生管理者試験に合格。

社会保険労務士試験は、ほぼ独学で就業しながらも毎日コツコツと勉強し、三度目の挑戦で合格した苦労談も面白く、また、三度やったからこそ教えられる「やっていいことと駄目なこと」も熟知している。

合格のノウハウをより多くの受講生に提供するため,株式会社アガルートへ入社後は自らの受験経験で培った合格のノウハウを余すところなく提供する。

池田講師の紹介はこちら