社会福祉士国家試験の試験内容・情報をわかりやすくまとめて紹介!

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

「社会福祉士ってどんな試験なんだろう」という疑問をお持ちの方も多いのではないのでしょうか。

今記事では3つある福祉国家資格のうちのひとつ「社会福祉士」の試験内容を分かりやすく紹介します。

合格した時のメリットは活躍できる場所が広がるなど様々な恩恵を受けることができます。

「全く福祉のこと知らない」という方でも分かりやすいよう丁寧に解説しています。ぜひ最後までご覧ください。

社会福祉士試験の合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

アガルートの社会福祉士試験講座を

無料体験してみませんか?

社会福祉士試験対策のフルカラーテキストをPDFで閲覧可能!

約50分の医学概論講義が20日間見放題!

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る目次

社会福祉士とは

最初に社会福祉士について紹介します。

社会福祉士とは国家資格の1つで「日常生活する上で困ったこと、問題を抱えている人の相談にのり、解決に導くよう助言や援助をする資格」です。

生活するうえで「このサービスってどこに相談したらいいの?」「生活で困ったことがあるけど解決方法が分からない」と感じたことはありませんか?

そのような時は各行政機関や病院、教育機関などの相談員(ソーシャルワーカーともいいます)がおり、相談することができます。

相談業務をするうえで専門的な知識を学び、試験に合格した人のことを社会福祉士といいます。

注意したいのが「社会福祉士の資格がないと相談員ができない」というわけではありません。

無資格でも同様の仕事ができ、活躍されてる方もいます。

関連コラム:社会福祉士とは?仕事内容や相談業務の流れや将来性についても解説

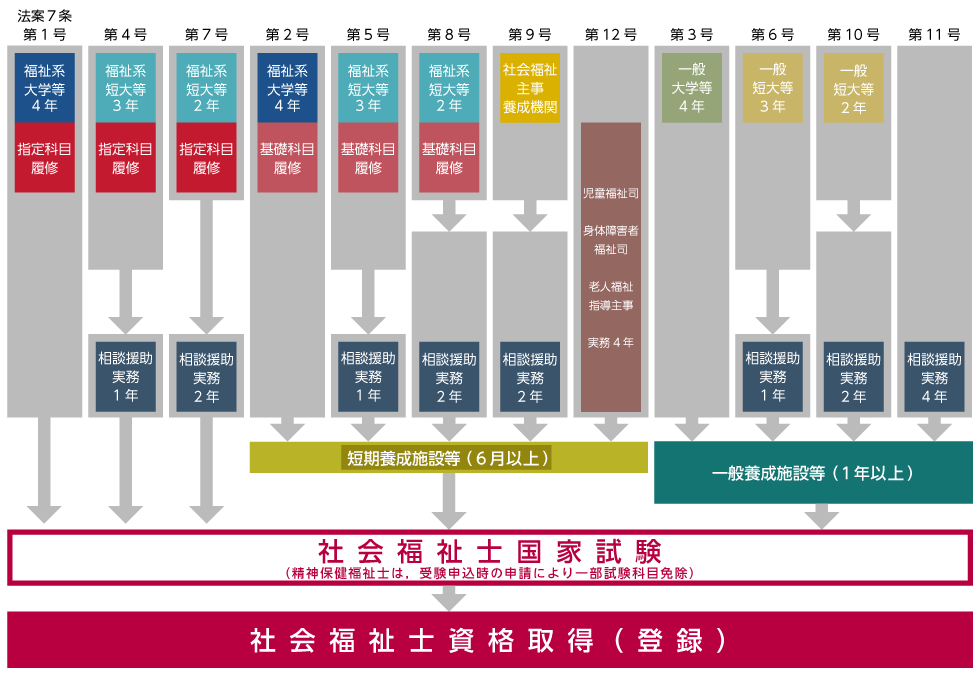

社会福祉士試験の受験資格

社会福祉士試験は申し込めば誰でもすぐに受験できるわけではありません。

試験を受けるには一定の要件があります。

福祉系の大学・短大での指定科目履修により受験資格を得る場合

- 4年制の福祉系大学で指定科目を履修・卒業

- 3年制の福祉系短大で指定科目を履修・卒業+相談援助実務経験1年以上

- 2年制の福祉系短大で指定科目を履修・卒業+相談援助実務経験2年以上

短期養成施設等での修学によって受験資格を得る場合

- 4年制の福祉系大学等で基礎科目を履修・卒業+短期養成施設等6か月以上

- 3年制の福祉系短大で基礎科目を履修・卒業+相談援助実務経験1年以上+短期養成施設等6か月以上

- 2年制の福祉系短大で基礎科目を履修・卒業+相談援助実務経験1年以上+短期養成施設等6か月以上

- 社会福祉主事養成機関(2年以上)を修了した後、相談援助実務(2年以上)を経験し、短期養成施設等で6カ月以上必要な知識及び技能を修得する

- 指定資格の実務を経験4年以上経験し、短期養成施設等で6カ月以上必要な知識及び技能を修得する

一般養成施設等での修学によって受験資格を得る場合

- 4年制の福祉系大学以外の大学を卒業+一般養成施設等1年以上

- 3年制の福祉系短大以外の短大を卒業+相談援助実務経験1年以上+一般養成施設等1年以上

- 2年制の福祉系短大以外の短大を卒業+相談援助実務経験2年以上+一般養成施設等1年以上

- 相談援助実務経験4年以上+一般養成施設等1年以上

4年制大学を出た場合以外は、実務経験が必要となります。

実務経験として認められる職種として挙げられるのは、高齢者分野、障害者分野、児童分野、その他の分野、現在廃止事業(すでに廃止されている事業・職種)の分野です。

高齢者分野では生活相談員や支援相談員等、障害者分野では身体障害者福祉司等の実務経験が認められます。

児童分野では、保育士や児童指導員等の職種の実務経験が該当します。

その他にも様々な職種が該当するため、あらかじめ確認しておく必要があります。

詳細は社会福祉振興・試験センターのHPか、こちらのコラムをご確認ください。

関連コラム:働きながら社会福祉士資格を取得するには?おすすめのルートを紹介

社会福祉士試験の試験内容

【令和6年度】実施時期・日程

社会福祉士国家試験は、年に1回、2月上旬の週末に実施されます。

第37回令和6年度の社会福祉国家試験は令和7年2月2日(日)でした。

合格発表は社会福祉振興・試験センターのホームページで、令和7年3月4日(火)2時に行われました。

申し込み受け付けは9月から約1ヶ月間しかなく、申し込みを逃してしまうと該当の試験は受けられなくなるので注意が必要です。

合格発表は試験の約1ヶ月後、3月中旬頃にインターネットにて確認することができます。

| 申し込み受け付け | 令和6年9月5日(木)~10月4日(金) |

| 試験日 | 令和7年2月2日(日) |

| 合格発表 | 令和7年3月4日(火) |

最新年度の社会福祉士試験の日程、申し込み方法は社会福祉振興・試験センターのHPか、こちらのコラムをご確認ください。

受験費用

社会福祉士のみ受ける方、精神保健福祉士と一緒に受ける方、共通科目免除の方の3種類があり、費用が異なります。

| 社会福祉士のみ受験 | 19,370円 |

| 社会福祉士と精神保健福祉士を同時に受験 | 16,840円 |

| 社会福祉士の共通科目免除により受験 | 16,230円 |

合格率・合格点

令和6年度、社会福祉士国家試験の合格率は56.3%でした。

以前まで、社会福祉士国家試験の合格率は例年25~30%前後でしたが令和5年度は58.1%と高い合格率となりました。

合格基準は「問題の総得点の60%程度を基準として、問題の難易度で補正した点数以上の得点の者」となっており、正解率60%を基準に毎年補正をかけた点数が合格点になります。

合格するには6割以上の正解率が1つの基準になります。

| 回(年度) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | 合格基準点 / 満点(点) |

|---|---|---|---|---|

| 第37回(令和6年度) | 27,616 | 15,561 | 56.3 | 62 / 129 |

| 第36回(令和5年度) | 34,539 | 20,050 | 58.1 | 90 / 150 |

| 第35回(令和4年度) | 36,974 | 16,338 | 44.2 | 90 / 150 |

| 第34回(令和3年度) | 34,563 | 10,742 | 31.1 | 105 / 150 |

| 第33回(令和2年度) | 35,287 | 10,333 | 29.3 | 93 / 150 |

難易度

国家資格の中で社会福祉士の難易度は高いといえます。

難しい理由として「試験範囲の広さ」が挙げられます。

同じ福祉国家資格である介護福祉士は11科目、精神保健福祉士が16科目に対し社会福祉士は19科目と一番多いのが特徴です。

また、「0点の科目が1つでもあると合格できない」点も難しいといわれる原因の1つです。全19科目の中で0点の科目を出してしまうと不合格となるので、知識に偏りが出ないよう学習していく必要があります。

残念ながら不合格の場合でも、「受験資格」が無くなることはなく、次年以降に再挑戦することになります。

関連コラム:社会福祉士試験の難易度・合格率は?福祉系国家資格と比較してみた

試験時間は午前の部(10:00~12:20)と午後の部(14:10~15:35)に分かれ1日を通して実施されます。

| 午前の部 | 10:00~12:20 |

| 午後の部 | 14:10~15:35 |

1日を通しての試験なので体力・集中力が必要になる試験です。

※弱視等受験者・点字等受験者は試験時間に配慮があります。

出題形式

気になる出題形式ですが五肢択一が基本となります。

5つの選択肢の中から正解を1つ選びチェックを入れる形式です。

気を付けたいのが近年では正解が1つではなく「2つ選ぶ」問題も多くなっており、各設問をしっかりと確認する必要があります。

科目・問題数

社会福祉士国家試験は19科目の範囲から出題されます。

2024年度(第37回)の試験からは、新カリキュラムの試験内容となっています。

-共通科目と専門科目の違いって?-

共通科目は同じ福祉国家資格の1つである「精神保健福祉士」と共通の試験内容です。

既に精神保健福祉士をお持ちの方は共通科目は免除されます。

専門科目は社会福祉士専門の試験なので全員が受ける必要がある科目です。

試験の特徴として全19科目と幅広いことが挙げられます。

また、問題数も各科目毎に違います。

共通科目(出題数)

1 医学概論(6問)

「医学概論」では、人体構造や疾病などの知識や理解が問われます。

人体の知識を身につけることで、クライアントの健康面に関する潜在的なニーズにいち早く気付くことができたり、医療機関との連携を充実させることができます。

関連コラム:【社会福祉士国家試験】「医学概論」の基本情報と勉強法

2 心理学と心理的支援(6問)

「心理学と心理的支援」では、人の心の機能や発達、心理学を基礎とした心理的支援の技法などの知識や理解が問われます。

関連コラム:【社会福祉士国家試験】「心理学と心理的支援」の基本情報と勉強法

3 社会学と社会システム(6問)

社会福祉士には、個別援助だけでなく、社会変革・社会開発を実践していくことが求められています。

そこで、「社会学と社会システム」では、社会構造、社会課題、生活状況などについての知識や理解が問われます。

関連コラム:【社会福祉士国家試験】「社会学と社会システム」の基本情報と勉強法

4 社会福祉の原理と政策(9問)

「社会福祉の原理と政策」では、社会福祉や福祉政策の仕組みなどの知識や理解が問われます。

他科目と重なり合う部分も多くあり、他科目の理解が進んで初めて理解ができる概念や考え方が多いことが、特徴の一つです。

関連コラム:【社会福祉士国家試験】「社会福祉の原理と政策」の基本情報と勉強法

5 社会保障(9問)

「社会保障」では、社会保障制度の仕組みや財政、そして福祉政策の国際比較などの知識や理解が問われます。

社会保障制度の理解は、クライエントの生活課題解決に直接役立つ知識となります。

関連コラム:【社会福祉士国家試験】「社会保障」の基本情報と勉強法

6 権利擁護を支える法制度(6問)

「権利擁護を支える法制度」では、人権や財産などの様々な権利、社会的排除や虐待などの権利侵害、成年後見制度などの権利擁護についての知識や理解が問われます。

関連コラム:【社会福祉士国家試験】「権利擁護を支える法制度」の基本情報と勉強法

7 地域福祉と包括的支援体制(9問)

「地域福祉と包括的支援体制」では、地域福祉の基本的な考え方、福祉行財政システム、福祉計画、地域共生社会、災害対策などの幅広い知識や理解が問われます。

関連コラム:【社会福祉士国家試験】「地域福祉と包括的支援体制」の基本情報と勉強法

8 障害者福祉(6問)

「障害者福祉」では、障害者に関わりのある制度や支援、歴史などに関する知識や理解が問われます。

障害福祉サービスなどの障害者の生活に関わる制度を理解することは、障害者に対する支援を行う上で欠かせない知識となります。

関連コラム:【社会福祉士国家試験】「障害者福祉」の基本情報と勉強法

9 刑事司法と福祉(6問)

「刑事司法と福祉」では、刑法、刑事司法や少年司法、更生保護制度や医療観察制度に関する知識や理解などが問われます。

関連コラム:【社会福祉士国家試験】「刑事司法と福祉」の基本情報と勉強法

10 ソーシャルワークの基盤と専門職(共通)(6問)

「ソーシャルワークの基盤と専門職」は、社会福祉士を規定する基本となる法律や、ソーシャルワークの定義、倫理などが問われる科目です。

社会福祉士の基礎となる知識なので様々な分野で援助する際に必要となる科目です。

関連コラム:【社会福祉士国家試験】「ソーシャルワークの基盤と専門職」の基本情報と勉強法

11 ソーシャルワークの理論と方法(共通)(9問)

相談援助は、社会福祉士の最も重要な知識となります。

「ソーシャルワークの理論と方法」は、出題数も共通科目・後述の専門科目を合わせて計18問と最も多いことから、重要な科目であることが分かります。

相談者にとって、様々な相談場面で悩み、不安を把握、支援していく上で活かされます。

関連コラム:【社会福祉士国家試験】「ソーシャルワークの理論と方法」の基本情報と勉強法

12 社会福祉調査の基礎(6問)

「社会福祉調査の基礎」では、社会福祉調査における倫理や調査の方法についての知識や理解が問われます。

関連コラム:【社会福祉士国家試験】「社会福祉調査の基礎」の基本情報と勉強法

専門科目(出題数)

13 高齢者福祉(6問)

「高齢者福祉」では、高齢者福祉の歴史、高齢者に対する法制度、高齢者への実際の支援などに関する知識や理解が問われます。

関連コラム:【社会福祉士国家試験】「高齢者福祉」の基本情報と勉強法

14 児童・家庭福祉(6問)

「児童・家庭福祉」では、児童・家庭福祉の歴史、児童・家庭に対する法制度、実際の支援などに関する知識や理解が問われます。

近年では、少子化対策や子どもの居場所づくりなどを推進するために、子ども家庭庁が発足しており、社会の動きが最も活発な科目になるため、大事に学習を進めていきましょう。

関連コラム:【社会福祉士国家試験】「児童・家庭福祉」の基本情報と勉強法

15 貧困に対する支援(6問)

「貧困に対する支援」では、貧困の概念や歴史、貧困に対する制度や支援に関する知識や理解などが問われます。

生活保護制度などの貧困世帯の生活に関わる制度全体を理解することは、貧困世帯に対する支援を行う上で欠かせない知識となります。

関連コラム:【社会福祉士国家試験】「貧困に対する支援」の基本情報と勉強法

16 保健医療と福祉(6問)

「保健医療と福祉」では、保健医療に関する制度や倫理、実際の支援(多職種連携、地域移行)などの知識や理解が問われます。

本科目の知識や理解は、医療ソーシャルワーカーとして活躍する場合はもちろん、医療機関との連携が求められている全ての社会福祉士に必要なものです。

関連コラム:【社会福祉士国家試験】「保健医療と福祉」の基本情報と勉強法

17 ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)(6問)

「ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)」では、ソーシャルワークに関わる専門職の理解や、ミクロ・メゾ・マクロレベルでのソーシャルワークの実践、多職種連携に関する知識や理解が問われます。

関連コラム:【社会福祉士国家試験】「ソーシャルワークの基盤と専門職」の基本情報と勉強法

18 ソーシャルワークの理論と方法(専門)(9問)

「ソーシャルワークの理論と方法」(専門)では、ソーシャルワークの実践過程、ネットワーキング、社会資源の開発、事例分析など、ソーシャルワーク(相談援助)の理論や具体的な支援方法についての知識や理解が問われます。

関連コラム:【社会福祉士国家試験】「ソーシャルワークの理論と方法」の基本情報と勉強法

19 福祉サービスの組織と経営(6問)

「福祉サービスの組織と経営」では、社会福祉法人やNPO法人などの組織やその運営・経営のほか、福祉人材のマネジメントに関する知識や理解などが問われます。

関連コラム:【社会福祉士国家試験】「福祉サービスの組織と経営」の基本情報と勉強法

気を付けたい点として「19科目中1つでも0点の科目があった場合、その時点で不合格になってしまう」ことです。

他の科目で合格点以上の点数でもひとつでも0点科目があると合格することができなくなってしまうので、全科目の知識を学ぶ必要があります。

配点

試験は全19科目で構成され、試験には共通科目(12科目)、専門科目(7科目)に分けられます。

配点は1問1点です。

科目毎に設問数にバラつきがあり、特に配点の低い科目は0点になる可能性が高いので注意が必要です。

午前の部 共通科目の配点

| 共通科目(午前:10時00分~12時20分) | 配点(設問数) |

| 医学概論 | 6 |

| 心理学と心理的支援 | 6 |

| 社会学と社会システム | 6 |

| 社会福祉の原理と政策 | 9 |

| 社会保障 | 9 |

| 権利擁護を支える法制度 | 6 |

| 地域福祉と包括的支援体制 | 9 |

| 障害者福祉 | 6 |

| 刑事司法と福祉 | 6 |

| ソーシャルワークの基盤と専門職(共通) | 6 |

| ソーシャルワークの理論と方法(共通) | 9 |

| 社会福祉調査の基礎 | 6 |

| 合計 | 84 |

午後の部 専門科目の配点

| 専門科目(午後:14時10分~15時35分) | 配点(設問数) |

| 高齢者福祉 | 6 |

| 児童・家庭福祉 | 6 |

| 貧困に対する支援 | 6 |

| 保健医療と福祉 | 6 |

| ソーシャルワークの基盤と専門職(専門) | 6 |

| ソーシャルワークの理論と方法(専門) | 9 |

| 福祉サービスの組織と経営 | 6 |

| 合計 | 45 |

受験するうえでの注意点

申し込み時期に注意しよう

受験の申し込みは毎年9月から受付を開始しています。

受付期間は一か月ほどで終了し以降の申し込みはできません。

せっかくの努力が無駄になってしまうので「申し込み忘れた」ということが無いよう注意しましょう。

※申し込み時期は変わる可能性があります。社会福祉振興・試験センターの最新情報を確認してください。

社会福祉士試験の合格を

目指している方へ

- 社会福祉士試験に合格できるか不安

- 勉強をどう進めて良いかわからない

- 勉強時間も費用も抑えたい

アガルートの社会福祉士試験講座を

無料体験してみませんか?

社会福祉士試験対策のフルカラーテキストをPDFで閲覧可能!

約50分の医学概論講義が20日間見放題!

1分で簡単!無料!

▶資料請求して特典を受け取る

令和5年度のアガルート受講生の合格率81.25%!全国平均の1.40倍

追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム

充実のサポート体制だから安心

お祝い金贈呈or全額返金など合格特典付き!

▶社会福祉士試験講座を見る

この記事の監修者 遠藤 愛 講師

全くの異業種から介護の世界に飛び込み、訪問介護員として介護業界での勤務をスタート。住居環境・経済状況が様々なケースを担当。

現在は、医療ソーシャルワーカーとして、地域の在宅・施設の福祉職と協働しながら、数多くの高齢者・障害者とその家族への退院支援業務にあたる。