不動産鑑定士と公認会計士はどっちの難易度が高い?ダブルライセンスはおすすめ?試験免除はある?

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

国家資格である不動産鑑定士と公認会計士。

どちらを取得するか迷っている人や、キャリアアップのために、両方取得したいと考えている人がいるのではないでしょうか。

しかし、どちらも難しい試験のため「取得する労力以上のメリットがあるのか」と悩んで踏み出せない方も多いでしょう。

本コラムでは不動産鑑定士と公認会計士の難易度や、ダブルライセンスを取得するメリットを解説します。

各試験の免除制度も紹介しているため、資格取得を迷っている方は参考にしてください。

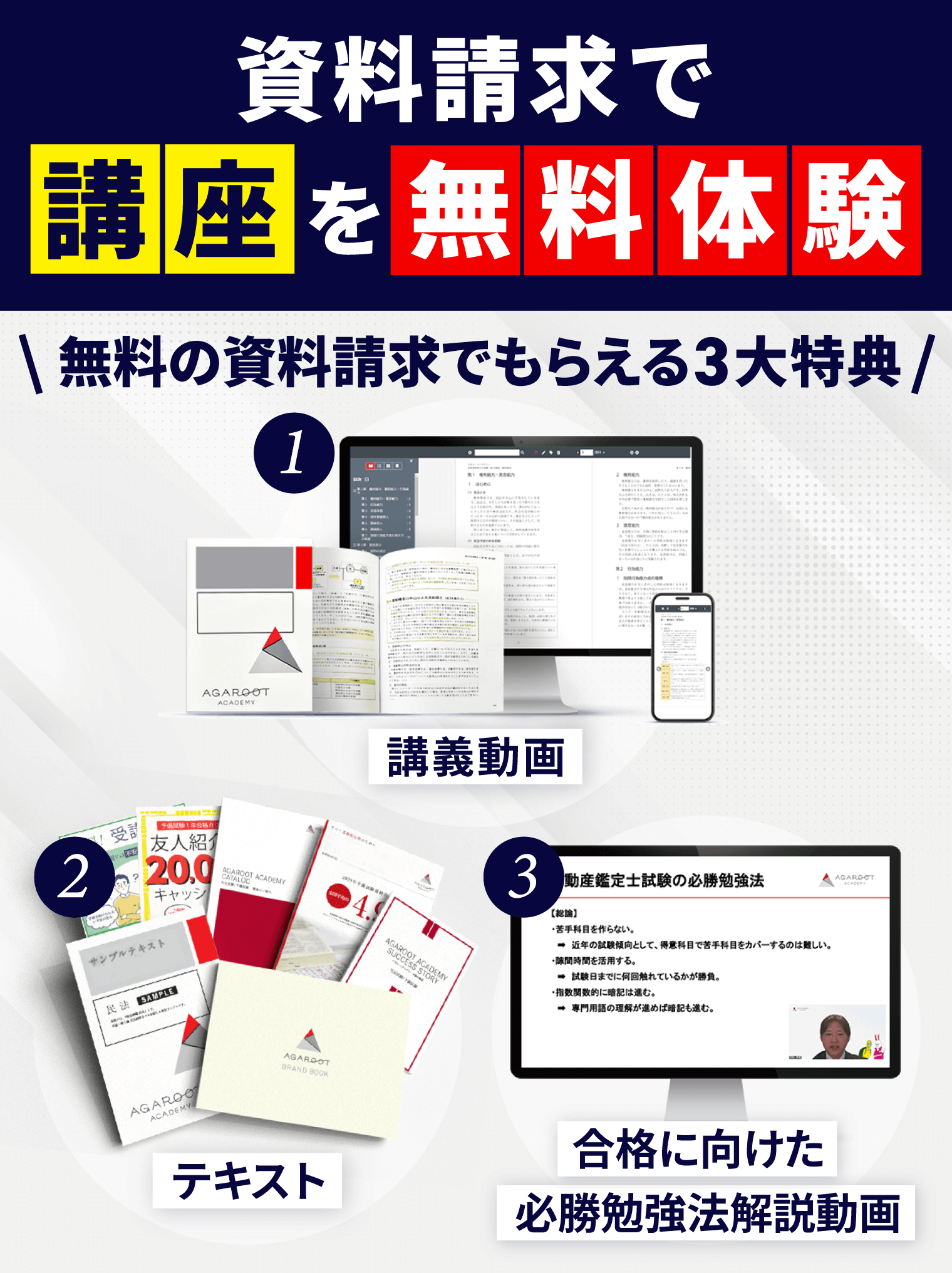

不動産鑑定士試験の合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

アガルートの不動産鑑定士試験講座を

無料体験してみませんか?

約2.5時間分の鑑定理論講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!不動産鑑定士試験対策のフルカラーテキスト

講師直伝!合格に向けた必勝勉強法解説動画

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る目次

不動産鑑定士と公認会計士の違いは?

不動産鑑定士と公認会計士の仕事内容、年収、試験内容の違いを解説します。

仕事内容の違い

不動産鑑定士は土地や建物などの不動産価値について、鑑定・評価を行い鑑定評価額を決定するのが主な仕事です。

法律に基づく不動産鑑定評価書の作成は、不動産鑑定士だけが認められています。

また、対象の不動産を調査、分析し、結果から顧客に適切なアドバイスを行うコンサルティング業務も不動鑑定士の仕事です。

一方で公認会計士は企業や法人などを対象に、会計処理が適切に行われているかどうかをチェックする監査が主な仕事です。

監査は公認会計士の独占業務になります。

また、税理士登録により企業などの税務処理に関する業務も可能です。

そのほか、一般企業などの組織内会計士やコンサルティングの仕事もできます。

年収の違い

双方の平均年収を比べると、不動産鑑定士のほうが年収がやや高い傾向にあります。

不動産鑑定士の平均年収は、2019年の賃金構造基本統計調査によると約754万円でした。

対して、令和6年賃金構造基本統計調査による公認会計士の平均年収は約856万円です。

公認会計士の年収は公認会計士と税理士を合算した金額になるため、公認会計士のみの年収ではありませんが、どちらの職種も年収に大きな差はないと言われています。

試験内容の違い

不動産鑑定士の試験内容と公認会計士の試験内容の主な違いは出題科目です。

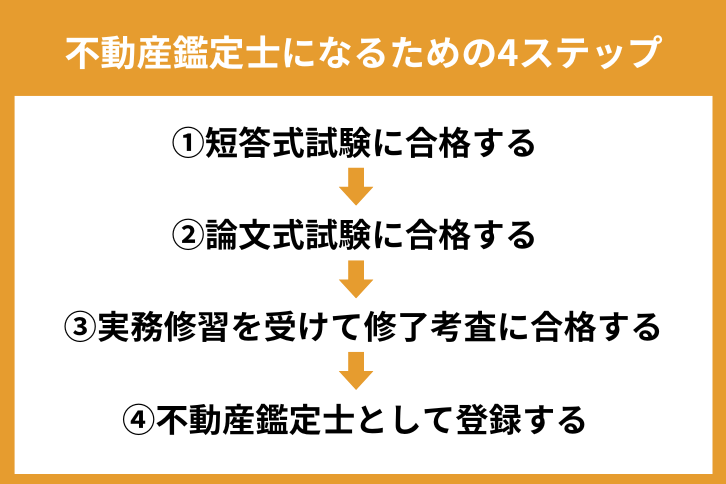

不動産鑑定士では短答式試験と論文式試験があり、1次の短答式試験に合格すると2次の論文式試験に進める2段階試験となっています。

短答式試験の科目は不動産に関する行政法規、不動産の鑑定評価に関する理論の2科目です。

論文式試験は民法、経済学、会計学、不動産の鑑定評価に関する理論の4科目になります。

不動産の鑑定評価に関する理論は1次と2次の両方で出題されます。

公認会計士試験も同様に短答式試験に合格すると、論文式試験が受験できる2段階試験です。

短答式試験では財務会計論、管理会計論、監査論、企業法の4科目を受験します。

論文式試験は会計学(財務会計論・管理会計論)、監査論、企業法租税法、選択科目(経営学・経済学・民法・統計学)の5科目です。

不動産鑑定士と公認会計士はどっちの難易度が高い?

合格に必要な勉強時間と合格率により、公認会計士試験のほうが難易度が高いと言われています。

勉強時間で比較

勉強時間を比較すると、公認会計士試験のほうが一般的には長いです。

不動産鑑定試験の合格に必要な勉強時間は最低2,000時間と言われています。

対して、公認会計士試験の合格に必要な勉強時間は最低2,500時間となり、さらに長くなります。

勉強時間が長くなる理由として考えられることは、受験科目数の差です。

不動産鑑定士試験では短答式試験が2科目、論文式試験は4科目の合計6科目を受験します。

一方で公認会計士試験は、短答式試験は4科目、論文式試験は5科目の受験が必要となり、合計9科目分の勉強をしなければなりません。

合格率で比較

試験の合格率は公認会計士の方が低いため、不動産鑑定士よりも合格するのが難しいといえます。

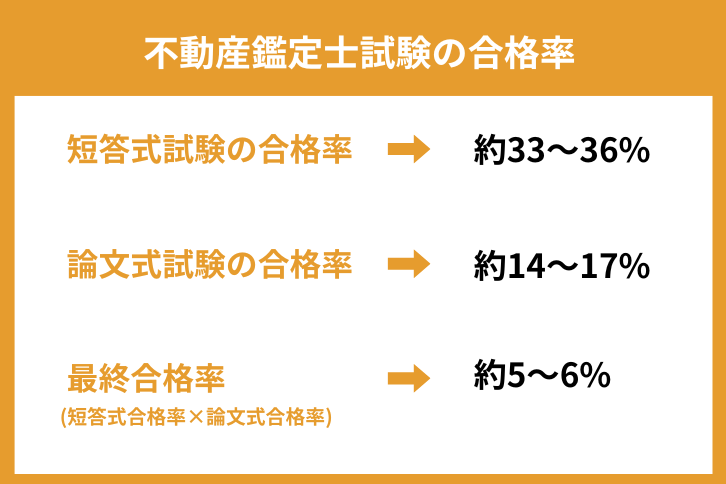

不動産鑑定士試験の合格率は、短答式試験が例年33〜36%、論文式試験が例年14〜17%です。

対して公認会計士試験は、短答式試験が例年10〜16%、論文式試験が例年8〜12%となり、1次2次試験とも不動産鑑定士よりも低い合格率です。

参考:土地・不動産・建設業:不動産鑑定士試験 試験結果情報 – 国土交通省

不動産鑑定士資格を持っていると公認会計士試験は免除される?

不動産鑑定士の資格を持っている場合、公認会計士試験における論文式試験で1科目免除されます。

論文式試験の選択科目である、経済学と民法が免除対象です。

つまり論文式試験の選択科目を受ける必要はなく、4科目のみの受験になります。

ただし、免除を受けるためには申請を行わなければなりません。

受験案内の資料を確認し、インターネットもしくは書面で手続きしましょう。

公認会計士資格を持っていると不動産鑑定士試験は免除される?

公認会計士の資格を持っていれば、不動産鑑定士試験における論文式試験での会計学が免除になります。

さらに、公認会計士の論文式試験での選択科目で民法または経済学に合格した人は、合格したどちらかの科目が免除されます。

つまり、公認会計士の有資格者は最高2科目、最低でも1科目の免除が可能です。

点数で計算すると最大600満点中200点、最低でも100点分免除になります。

公認会計士に合格したのち不動産鑑定士試験を受ける予定の方は、論文式試験では民法または経済学の選択がおすすめです。

不動産鑑定士と公認会計士のダブルライセンスはおすすめ?2つのメリット

不動産鑑定士と公認会計士のダブルライセンスは以下のメリットがあるため、キャリアアップしたい方におすすめです。

- 年収アップにつながる

- 独立開業して成功しやすくなる

年収アップにつながる

ダブルライセンスを取得することで年収アップが期待できます。

不動産鑑定士と公認会計士はどちらも専門性が高く、ダブルライセンスで業務の幅が広がります。

例えば、公認会計士として以下の業務を行う場合には不動産鑑定士の知識が活かせます。

- 不動産の評価が必要となるM&Aのデューデリジェンス

- バリュエーション(投資価値評価)業務

- 不動産を含む相続

- 固定資産減損会計

企業などで公認会計士としてコンサルティング業務を行う場合も、どちらの資格もあればさまざまな視点からアドバイスできるでしょう。

また、不動産系に特化した公認会計士としての活躍も可能です。

一般の公認会計士より市場価値が高く替えの利かない人材になれるため、年収アップが期待できます。

独立開業して成功しやすくなる

ダブルライセンスは独立する際の強みとなります。

不動産鑑定士事務所や公認会計士事務所を立ちあげる際に、ダブルライセンスであれば両方の専門的な業務ができる事務所としての開業が可能です。

ほかの事務所と差別化できるため、成功しやすくなるでしょう。

まとめ

本コラムでは不動産鑑定士と公認会計士のダブルライセンスについて解説しました。以下、要点をまとめます。

- 不動産鑑定士と公認会計士は仕事内容、年収、試験内容が違う

- 公認会計士試験のほうが合格の難易度が高い

- 不動産鑑定士もしくは公認会計士は試験で免除される科目があるため、一般の受験者よりも優位

- ダブルライセンスは年収アップや独立開業の成功に繋がる

結論、ダブルライセンスは資格取得の労力以上のメリットがあるといえます。

試験の免除制度を利用すれば、合格する確率も上がるでしょう。

迷っている方は、効率的に学べる通信講座などを利用して挑戦してみてください。

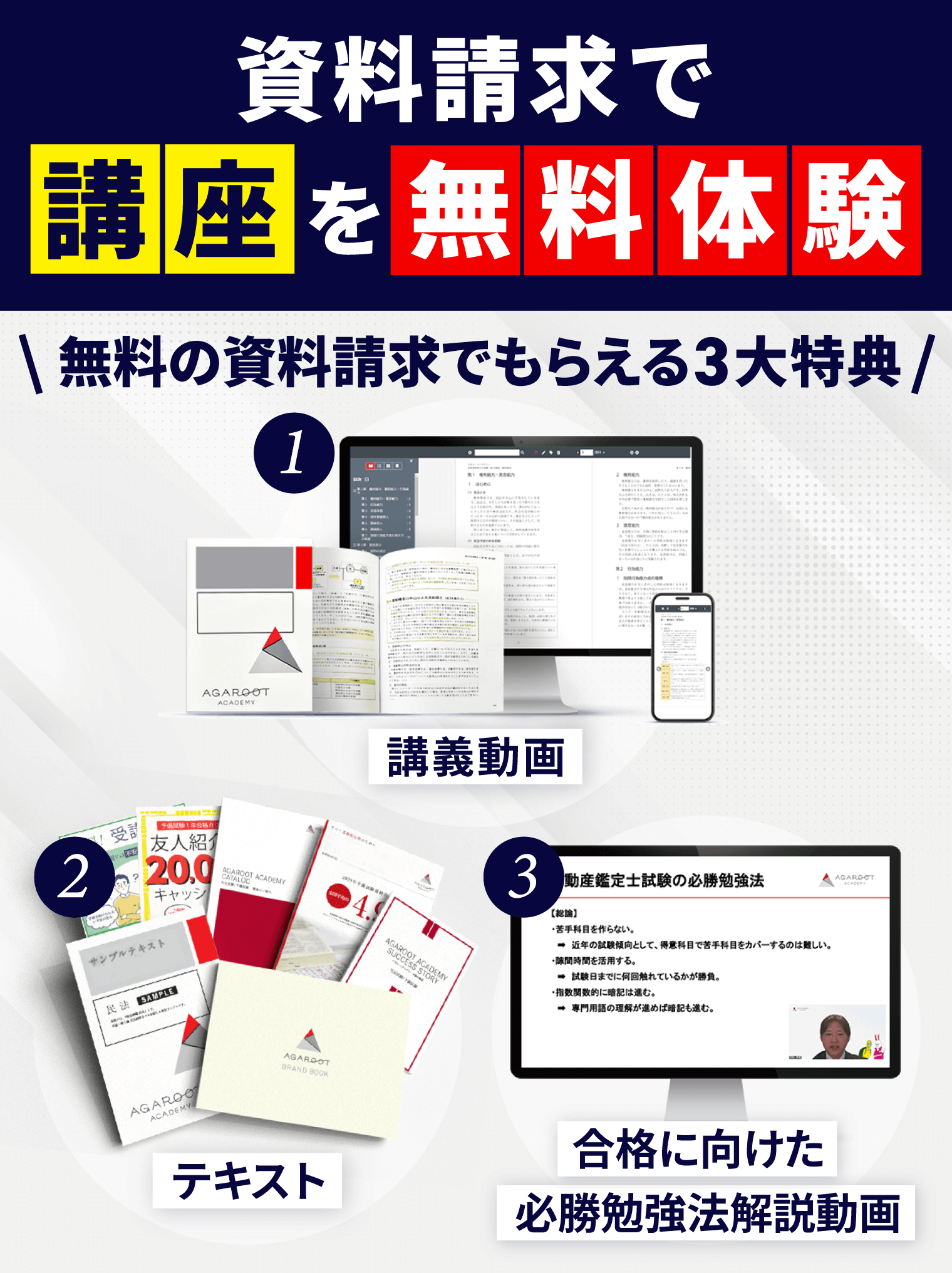

不動産鑑定士試験の合格を

目指している方へ

- 不動産鑑定士試験に合格できるか不安

- 勉強をどう進めて良いかわからない

- 勉強時間も費用も抑えたい

アガルートの不動産鑑定士試験講座を

無料体験してみませんか?

約2.5時間分の鑑定理論講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!不動産鑑定士試験のフルカラーテキスト

講師直伝!合格に向けた必勝勉強法解説動画

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る

追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム

充実のサポート体制だから安心

お祝い金贈呈・全額返金など合格特典付き!