【2025年】不動産鑑定士の試験内容は?試験日程・試験科目や短答式試験・論文式試験について解説

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

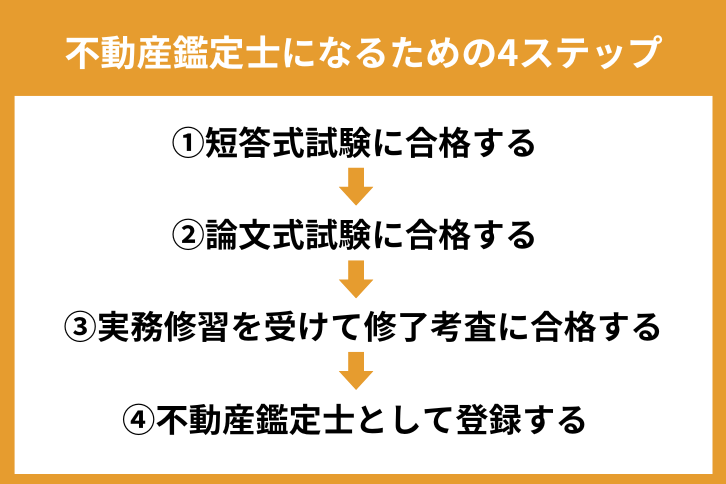

不動産鑑定士になるためには、不動産鑑定士試験に合格する必要があります。

不動産鑑定士に興味をお持ちの方は、試験に関する詳しい情報を知りたいと考えているのではないでしょうか。

不動産鑑定士試験では、短答式および論文式の試験が行われるため、それぞれの内容や日程を把握しておきたいですよね。

本コラムでは、不動産鑑定士試験の内容について解説します。

2025年(令和7年)における不動産鑑定士試験の日程や、よくある質問なども紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。

不動産鑑定士試験の合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

アガルートの不動産鑑定士試験講座を

無料体験してみませんか?

約2.5時間分の鑑定理論講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!不動産鑑定士試験対策のフルカラーテキスト

講師直伝!合格に向けた必勝勉強法解説動画

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る目次

不動産鑑定士試験とは?

不動産鑑定士試験は、国土交通省土地鑑定委員会が実施する国家試験です。

不動産鑑定士試験は短答式と論文式の2段階に分かれており、それぞれ試験の実施時期や受験地が異なります。

また、各試験には合格基準が設けられており、短答式試験で約7割・論文式試験で約6割の得点が必要です。

不動産鑑定士になるためには両方の試験に合格しなければなりませんが、一度短答式試験に合格すれば、翌年および翌々年の短答式試験が免除されます。

不動産鑑定士試験では、不動産の価値を判断するために必要となる、専門的な知識が問われます。

不動産鑑定士試験は難易度が高いことで知られていますが、受験資格が設けられていないため、年齢や実務経験などにかかわらず、誰でも受験可能です。

不動産鑑定士試験に合格し、実務修習を修了すれば、不動産鑑定士として登録できます。

不動産鑑定士試験の概要

不動産鑑定士試験の概要は、以下の通りです。

| 受験資格 | なし(学歴、年齢、国籍等による制限はなく、誰でも受験できます) |

| 受験手数料 | 12,800円(電子納付) |

| 試験スケジュール | 【願書受付】2月中旬~3月上旬 【短答式試験】5月中旬 【短答式試験合格発表】6月下旬 【論文式試験】8月 【論文式試験合格発表】10月中旬 |

| 受験地 | 【短答式試験】北海道・宮城・東京・新潟・愛知・大阪・広島・香川・福岡・沖縄 【論文式試験】東京・大阪・福岡 |

不動産鑑定士試験には、受験資格がありません。

受験手数料を支払えば、誰でも受験できます。

不動産鑑定士試験における短答式試験の実施日は例年5月中旬であるのに対し、論文式試験は、例年8月に実施されます。

また、短答式試験は全国10都道府県で実施されますが、論文式試験の受験地は、東京・大阪・福岡のみです。

論文式試験は、短答式試験に比べて受験地の選択肢が限られているため、遠方にお住まいの方は、事前に交通手段や宿泊地などの確保を行いましょう。

短答式試験(1次試験)の試験内容

ここでは、不動産鑑定士試験における短答式試験(1次試験)の内容を紹介します。

- 試験科目

- 出題形式・出題数・配点

- 試験時間

- 合格基準・合格点

- 受験地

試験科目

短答式試験の試験科目は、以下の2つです。

- 不動産に関する行政法規

- 不動産の鑑定評価に関する理論

出題形式・出題数・配点

◇出題形式

短答式試験の問題は、択一式(マークシート方式)で出題されます。

◇出題数

短答式試験の出題数は、1科目あたり40問です。

◇配点

短答式試験は、200点満点です。

科目ごとの配点は、1科目あたり100点です。

試験時間

短答式試験の試験時間は、1科目あたり120分です。

試験は1日で実施され、不動産に関する行政法規の試験のあと、休憩を挟み、不動産の鑑定評価に関する理論の試験が行われます。

合格基準・合格点

短答式試験の合格基準は、約7割です。

ただし、合格点は土地鑑定委員会によって決定されるため、実施回によって異なります。

過去6年間における短答式試験の平均合格点は、約139点です。

なお、不動産鑑定士試験では科目ごとの最低得点が設けられているため、合計点が合格基準に達していても、最低得点を下回る科目があれば、合格できない場合があります。

受験地・試験会場

2025年(令和7年)の短答式試験の受験地は、北海道、宮城県、東京都、新潟県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、沖縄県の10地区です。2025年2月時点で試験会場はまだ公開されていません。

2024年(令和6年)の短答式試験の受験地・試験会場は、以下の通りでした。

| 受験地 | 試験会場 | 所在地 |

| 北海道 | 北農健保会館 | 北海道札幌市中央区北4 条西7-1-4 |

| 宮城 | 宮城自治労会館 | 宮城県仙台市青葉区二日町7-23 |

| 東京 | TOC有明 | 東京都江東区有明3-5-7 |

| 新潟 | ANAクラウンプラザホテル新潟 | 新潟県新潟市中央区万代5-11-20 |

| 愛知 | 愛知県産業労働センター | 愛知県名古屋市中村区名駅4-4-38 |

| 大阪 | 天満研修センター | 大阪府大阪市北区錦町2-21 |

| 広島 | 広島YMCA本館 | 広島県広島市中区八丁堀7-11 |

| 香川 | 高松商工会議所 | 香川県高松市番町2-2-2 |

| 福岡 | 福岡県中小企業振興センタービル | 福岡県福岡市博多区吉塚本町9-15 |

| 沖縄 | 沖縄県青年会館 | 沖縄県那覇市久米2-15-23 |

参考:土地・不動産・建設業:不動産鑑定士試験 試験結果情報 – 国土交通省

論文式試験(2次試験)の試験内容

ここでは、不動産鑑定士試験における論文式試験(2次試験)の内容を紹介します。

- 試験科目

- 出題形式・出題数・配点

- 試験時間

- 合格基準・合格点

- 受験地

試験科目

論文式試験の試験科目は、以下の4つです。

- 民法

- 経済学

- 会計学

- 不動産の鑑定評価に関する理論

なお、上記の科目のうち、「不動産の鑑定評価に関する理論」に関しては、論文および演習の両方の試験が行われます。

出題形式・出題数・配点

◇出題形式

論文式試験の問題は、論文式で出題されます。

◇出題数

論文式試験の問題は、「不動産の鑑定評価に関する理論」の演習問題が1問、それ以外の科目において各2問ずつ出題されます。

◇配点

論文式試験は、600点満点です。

配点は、各試験100点です。

試験時間

論文式試験の試験時間は、1回あたり120分です。

論文式試験は3日間に分けて実施され、1日あたり2回の試験が行われます。

合格基準・合格点

論文式試験の合格基準は、約6割です。

短答式試験と同様に、論文式試験の合格点も土地鑑定委員会によって決定されます。

過去5年間における論文式試験の平均合格点は、約372点でした。

また、論文式試験においても、科目ごとに一定以上の得点が必要です。

受験地・試験会場

2025年(令和7年)の論文式試験の受験地は、以下の通りです。2025年2月時点で試験会場はまだ公開されていません。

- 東京都

- 大阪府

- 福岡県

2024年(令和6年)の試験会場は以下の通りでした。

| 受験地 | 試験会場 | 所在地 |

| 東京 | TOC有明 | 東京都江東区有明3-5-7 |

| 大阪 | 天満研修センター | 大阪市北区錦町2-21 |

| 福岡 | 福岡県中小企業振興センタービル | 福岡市博多区吉塚本町9-15 |

参考:令和7年不動産鑑定士試験(短答式試験・論文式試験)の施行について

参考:土地・不動産・建設業:不動産鑑定士試験 試験結果情報 – 国土交通省

2024年不動産鑑定士の試験日程・申し込みスケジュールは?

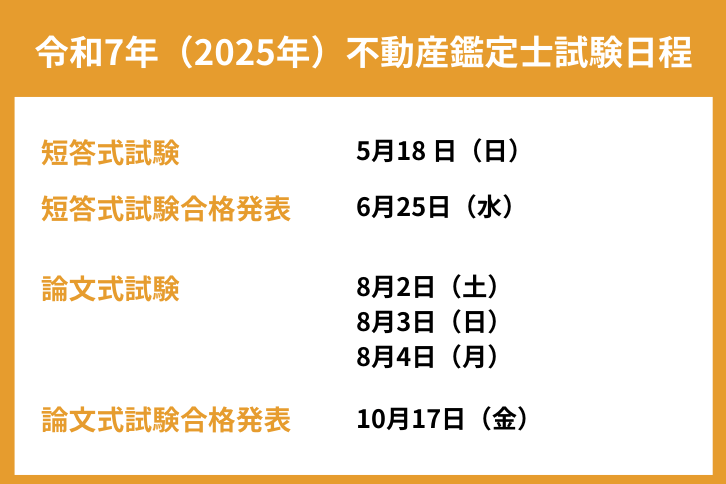

2025年(令和7年)における不動産鑑定士試験のスケジュールは、以下の通りです。

- 令和7年2月6日(木)~願書受付

- 令和7年5月18日(日)短答式試験

- 令和7年6月25日(水)短答式試験合格発表

- 令和7年8月2日(土)、8月3日(月)、8月4日(月)論文式試験

- 令和7年10月17日(金)論文式試験合格発表

令和7年2月6日(木)~願書受付

2025年(令和7年)における不動産鑑定士試験の願書受付は、以下のスケジュールで行われます。

- 願書受付期間:令和7年2月6日(木)~3月7日(金)

願書の申請方法は、電子申請または書面申請のいずれかを選択できます。

各申請方法による手続きの詳細は、以下の通りです。

電子申請の場合

不動産鑑定士試験の願書を電子申請する場合は、「e-Gov電子申請」のサイトにアクセスし、画面の案内に沿って手続きを行いましょう。

受付期間は3月7日(金)の24時までですが、期間の終了間際に申請を行った場合、願書の提出が期間内に完了しない可能性があります。

また、システムメンテナンスにより電子申請を行えない期間があるため、余裕をもって申請しましょう。

書面申請の場合

不動産鑑定士試験の願書を書面申請する場合は、角形2号封筒の表面に「不動産鑑定士試験受験願書在中」と赤字で記載し、簡易書留または書留で送付してください。

窓口への持参による提出はできないため、注意しましょう。

提出書類の送付先は、以下の通りです。

〒102-8787

東京都千代田区九段南4-5-9

麹町郵便局留 国土交通省土地鑑定委員会事務局

書面申請の受付は、願書受付期間最終日までの消印有効です。

令和7年5月18日(日)短答式試験

2025年(令和7年)における不動産鑑定士試験の短答式試験は、令和7年5月18日(日)に実施されます。

短答式試験の科目は「不動産に関する行政法規」と「不動産の鑑定評価に関する理論」で、それぞれ試験時間は2時間です。

短答式試験の試験地は、以下の通りです。

- 北海道

- 宮城県

- 東京都

- 新潟県

- 愛知県

- 大阪府

- 広島県

- 香川県

- 福岡県

- 沖縄県

令和7年6月25日(水)短答式試験合格発表

2025年(令和7年)における不動産鑑定士試験の短答式試験合格発表日は、令和7年6月25日(水)です。

合格発表日の午前10時に、国土交通省のWEBサイトに合格者の受験番号が掲載される予定です。

令和6年は短答式試験の合格者には、令和6年7月4日(木)までに、合格通知書が届きます。

また、令和6年7月5日(金)には、官報広告に合格者の受験番号が掲載されます。

令和7年8月2日(土)~8月4日(月)論文式試験

2025年(令和7年)における不動産鑑定士試験の論文式試験は、令和7年8月2日(土)、8月3日(日)、8月4日(月)の3日間にわたって実施されます。

令和6年の試験では、1日目に「民法」「経済学」、2日目に「会計学」「不動産の鑑定評価に関する理論」、3日目に「不動産の鑑定評価に関する理論」「不動産の鑑定評価に関する理論(演習)」の試験が実施されました。

論文式試験の試験地は、以下の通りです。

- 東京都

- 大阪府

- 福岡県

令和7年10月17日(金)論文式試験合格発表

2025年(令和7年)における不動産鑑定士試験の論文式試験合格発表日は、令和7年10月17日(金)です。

合格発表日の午前10時に、国土交通省のWEBサイトに合格者の受験番号が掲載される予定です。

令和6年は論文式試験の合格者には、令和6年10月28日(月)までに合格証書が届きます。

また、令和6年11月5日(火)には、官報広告に合格者の氏名および受験番号が掲載されます。

不動産鑑定士試験の受験料は?

不動産鑑定士試験の受験手数料は、電子申請の場合12,800円です。

受験手数料には、短答式試験および論文式試験の費用が含まれています。

一部の試験の免除を受ける場合も手数料は変わらないため、注意しましょう。

なお、受験手数料の金額および納付方法は、受験願書の申請方法によって異なります。

受験手数料の納付に関する詳細は、以下の通りです。

電子申請の場合

受験願書を電子申請する場合の受験手数料は、12,800円です。

受験手数料の納付方法はe-Gov電子納付のみであり、納付期限は令和6年3月13日 (水)です。

なお、受験手数料の支払いは受験願書の送信後に行う必要があるため、納付期限までに 受験願書の電子申請を済ませておきましょう。

書面申請の場合

受験願書を書面申請する場合の受験手数料は、13,000円です。

13,000円分の収入印紙を購入し、消印をしていない状態で、受験願書の収入印紙貼付欄に貼付してください。

書面申請による受験手数料の納付方法は、収入印紙に限られています。

現金・郵便切手・収入証紙などによる納付はできないため、注意しましょう。

不動産鑑定士の科目免除・科目合格制度とは?

不動産鑑定士試験には、短答式試験および論文式試験における一部科目の免除制度が設けられています。

各試験における免除制度の詳細は、以下の通りです。

短答式試験

受験する年の前年または前々年の短答式試験に合格している方は、短答式試験の免除を受けられます。

ただし、短答式試験の2科目のうち、どちらか1科目だけの免除を受けることはできません。

短答式試験の免除を受ける際は、受験願書の「短答式試験の免除申請欄」に必要事項を記入してください。

電子申請の場合は、短答式試験の免除にかかる証明書類は不要です。

書類申請の場合は、以下の証明書類のうち、いずれか1点を受験願書に貼付して提出してください。

- 前年または前々年における短答式試験合格通知書の原本またはコピー

- 前年または前々年における論文式試験受験票の原本またはコピー

証明書類の氏名が現在の氏名と異なる場合は、戸籍抄本(原本)の提出が必要です。

書類申請によって戸籍抄本を提出する際は、受験願書の裏面に貼付しましょう。

電子申請の場合は、戸籍抄本の郵送が必要です。

なお、短答式試験の免除を受けるために必要な証明書類を準備できない場合は、合格証明書を発行できます。

国土交通省のWEBサイトにアクセスし、発行手続きについて確認しましょう。

合格証明書の発行には約一週間かかる場合があるため、早めに申請しておくことがおすすめです。

論文式試験

一定の条件に該当する学位や資格をお持ちの方は、論文式試験における一部科目の免除を受けられます。

免除の対象となる科目は、民法・経済学・会計学です。

免除を受けられる科目、および各科目における免除の条件は、以下の通りです。

| 免除科目 | 条件 |

| 民法 | ・大学等で3年以上法律学に属する科目の教授・准教授をしていた人・法律学に属する科目の研究で、博士の学位を授与された人・司法試験に合格した人・公認会計士試験で民法の科目を受験し合格した人 |

| 経済学 | ・大学等で3年以上経済学に属する科目の教授・准教授をしていた人・経済学に属する科目の研究で、博士の学位を授与された人・公認会計士試験で経済学の科目を受験し合格した人 |

| 会計学 | ・大学等で3年以上商学に属する科目の教授・准教授をしていた人・商学に属する科目の研究で、博士の学位を授与された人・公認会計士試験に合格した人 |

| 合格した試験の受験科目 | ・高等試験本試験に合格した人 |

短答式試験の免除を受ける際は、受験願書の「論文式試験の科目の一部免除申請欄」に必要事項を記入してください。

免除申請には、一部免除の条件に該当することを証明するための書類が必要です。

受験願書の裏面に証明書類を貼付のうえ、提出しましょう。

電子申請の場合は、受験願書の受付期間内に、証明書類の原本を土地鑑定委員会事務局まで郵送してください。

原本の返却を希望される方は、簡易書留または書留の料金を含む郵便切手を貼付し、返送先の宛先を明記した返信用封筒の同封が必要です。

書類申請の場合は、コピーによる証明書類の提出が可能です。

しかし、コピーを提出した場合は、別途原本照合の手続きが必要です。

原本照合を受ける場合は、証明書類の原本に加え、簡易書留または書留の料金を含む郵便切手を貼付し、返送先の宛先を明記した返信用封筒を同封しましょう。

いずれの場合も、返信用封筒を同封しないと、証明書類の原本が返却されません。

また、提出する証明書類の氏名が現在の氏名と異なる場合は、戸籍抄本(原本)の提出が必要です。

不動産鑑定士試験の合格率・難易度

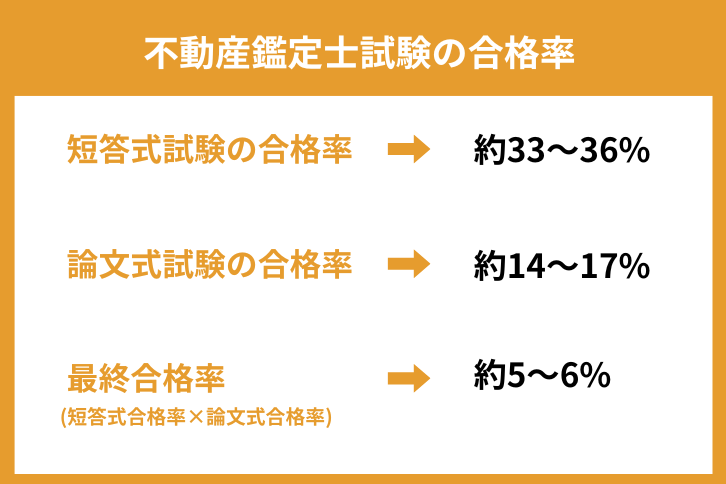

ここでは、過去5年間における不動産鑑定士試験の合格率・難易度を紹介します。

- 短答式試験の結果

- 論文式試験の結果

短答式試験の合格率

不動産鑑定士試験短答式試験の合格率は、例年33~36%で推移しています。

過去6年間における最低合格率は32.4%・最高合格率は36.3%でした。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 令和6年 | 1,675 | 606 | 36.2% |

| 令和5年 | 1,647 | 553 | 33.6% |

| 令和4年 | 1,726 | 626 | 36.3% |

| 令和3年 | 1,709 | 621 | 36.3% |

| 令和2年 | 1,415 | 468 | 33.1% |

| 令和元年 | 1,767 | 573 | 32.4% |

論文式試験の合格率

不動産鑑定士試験論文式試験の合格率は、例年14~17%で推移しています。

過去年6年間における最低合格率は14.9%・最高合格率は17.7%でした。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 令和6年 | 847 | 147 | 17.4 |

| 令和5年 | 885 | 146 | 16.5% |

| 令和4年 | 871 | 143 | 16.4% |

| 令和3年 | 809 | 135 | 16.7% |

| 令和2年 | 764 | 135 | 17.7% |

| 令和元年 | 810 | 121 | 14.9% |

不動産鑑定士試験についてよくある質問

ここでは、不動産鑑定士試験についてよくある質問を紹介します。

- 試験に合格したらすぐに不動産鑑定士になれる?

- 公認会計士・税理士・司法試験合格者は科目免除の対象?

試験に合格したらすぐに不動産鑑定士になれる?

不動産鑑定士試験に合格しても、すぐに不動産鑑定士になれるわけではありません。

不動産鑑定士になるためには、不動産鑑定士試験に合格後、1年または2年の実務修習を修了したうえで、不動産鑑定士としての登録を行う必要があります。

実務修習の内容は、講義・基本演習・実地演習です。

また、実務修習のすべての過程を修得した実務修習生に対し、択一式・記述式および口述式による修了考査が実施されます。

修了考査によって実務修習の修了が認められ、登録が完了すれば、不動産鑑定士を名乗れます。

公認会計士・税理士・司法試験合格者は科目免除の対象?

公認会計士試験および司法試験に合格している方は、不動産鑑定士試験における論文式試験の一部の科目が免除されます。

ただし、税理士は科目免除の対象ではありません。

公認会計士試験および司法試験合格者における科目免除の詳細は、以下の通りです。

公認会計士試験合格者

公認会計士試験、または旧公認会計士試験第二次試験の合格者は、不動産鑑定士試験の論文式試験における会計学および民法または経済学の科目の免除を受けられます。

民法または経済学のいずれかについては、合格した試験において受験した科目が適用されます。

司法試験合格者

司法試験の合格者は、不動産鑑定士試験の論文式試験における民法の科目が免除されます。

まとめ

本コラムでは、不動産鑑定士試験の内容や、科目免除制度について解説しました。

2025年(令和7年)における不動産鑑定士試験は、以下の日程で開催されます。

- 令和7年5月18日(日)短答式試験

- 令和7年6月25日(水)短答式試験合格発表

- 令和7年8月2日(土)~8月4日(月)論文式試験

- 令和7年10月17日(金)論文式試験合格発表

不動産鑑定士試験は、例年同じ時期に実施されます。

これから不動産鑑定士試験に挑戦しようと考えている方は、本コラムを参考に、来年以降のスケジュールを立ててみてはいかがでしょうか。

不動産鑑定士試験に関するニュース

国土交通省土地鑑定委員会は、2025年2月5日に2025年(令和7年)不動産鑑定士試験の受験案内を発表しました。

実施日程は、短答式試験が令和7年5月18 日(日)、論文式試験が令和7年8月2日(土)、8月3日(月)、8月4 日(月)となっています。

詳細は、国土交通省公式サイトに記載されています。

不動産鑑定士試験の合格を

目指している方へ

- 不動産鑑定士試験に合格できるか不安

- 勉強をどう進めて良いかわからない

- 勉強時間も費用も抑えたい

アガルートの不動産鑑定士試験講座を

無料体験してみませんか?

約2.5時間分の鑑定理論講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!不動産鑑定士試験のフルカラーテキスト

講師直伝!合格に向けた必勝勉強法解説動画

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る

追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム

充実のサポート体制だから安心

お祝い金贈呈・全額返金など合格特典付き!