不動産鑑定士試験の難易度・合格率は?難しすぎる?難易度ランキングも紹介

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

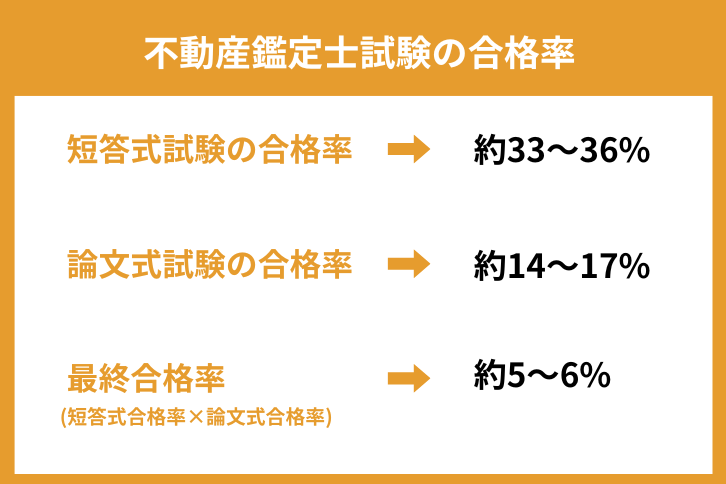

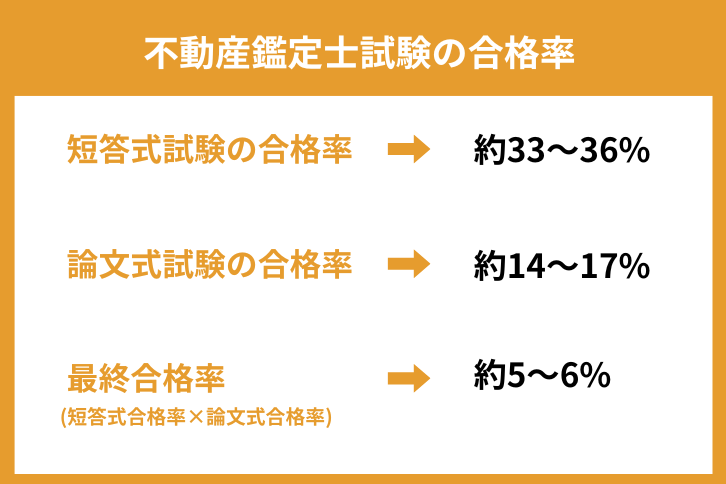

不動産鑑定士試験の合格率は、短答式試験が33〜36%・論文式試験が14〜17%、最終合格率が5~6%程です。合格率や勉強時間で比較すると、司法書士試験と同程度の難易度であると言えます。

不動産鑑定士試験は、難易度が高い国家試験のため、必要な勉強時間の目安を把握し、今後の対策に役立てたいですよね。

本コラムでは、不動産鑑定士試験の合格率や合格点、他資格と比較した難易度について解説します。

短答式試験・論文式試験のそれぞれの合格点や、過去の合格率なども記載しているため、ぜひ参考にしてください。

不動産鑑定士試験の合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

アガルートの不動産鑑定士試験講座を

無料体験してみませんか?

約2.5時間分の鑑定理論講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!不動産鑑定士試験対策のフルカラーテキスト

講師直伝!合格に向けた必勝勉強法解説動画

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る目次

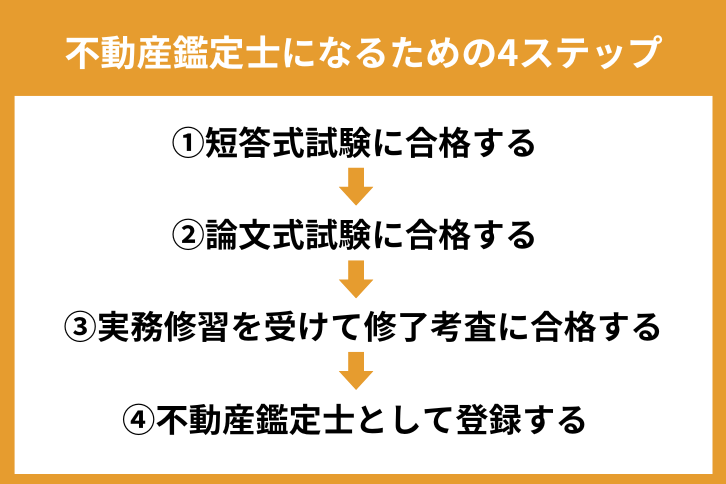

不動産鑑定士の合格率・倍率は?難易度は高い?難しすぎる?

不動産鑑定士試験の合格率は、短答式試験が約33〜36%・論文式試験が約14〜17%、最終合格率が5~6%程です。合格率や勉強時間で比較すると、司法書士試験と同程度の難易度であると言えます。

令和6年不動産鑑定士試験における短答式試験の合格率は36.2%、論文式試験の合格率は17.4%、最終合格率は6.3%です。

倍率に換算すると、短答式試験の倍率は約3倍、論文式試験の倍率は約6~7倍となります。

短答式試験の科目は「不動産に関する行政法規」および「不動産の鑑定評価に関する理論」であり、不動産鑑定士に求められる基礎的な知識が問われます。

また、短答式試験はマークシート方式で出題されます。

出題範囲は広いものの、受験者の約3人に1人が合格しているため、あまり難易度は高くないといえるでしょう。

対して、論文式試験では、不動産鑑定に関する専門的な知識が求められます。

論文式試験の出題科目は、以下の通りです。

- 民法

- 経済学

- 会計学

- 不動産の鑑定評価に関する理論(論文)

- 不動産の鑑定評価に関する理論(演習)

論文式試験では、不動産鑑定における実践的な内容が出題されるため、基礎知識だけでなく、応用力が必要です。

また、論文式試験の合格率は例年約15%であり、難易度が高い試験であるといえます。

なお、不動産鑑定士試験に合格するためには、最低2,000時間の勉強時間が必要であると言われています。

毎日3時間の勉強を続けた場合でも、約1年半〜2年を要すると考えれば、難易度の高さが伺えるでしょう。

参考:土地・不動産・建設業:不動産鑑定士試験 試験結果情報 – 国土交通省

短答式試験の合格率は例年33~36%

不動産鑑定士試験における短答式試験の合格率は、例年約33〜36%で推移しています。

令和6年不動産鑑定士試験における短答式試験の合格率は、36.2%でした。受験者数が1,675人に対し、合格者が606人です。

過去6年間における短答式試験の平均合格率は、約34.7%となっています。

また、過去6年間における短答式試験の最低合格率は32.4%・最高合格率は36.3%です。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 令和6年 | 1,675 | 606 | 36.2% |

| 令和5年 | 1,647 | 553 | 33.6% |

| 令和4年 | 1,726 | 626 | 36.3% |

| 令和3年 | 1,709 | 621 | 36.3% |

| 令和2年 | 1,415 | 468 | 33.1% |

| 令和元年 | 1,767 | 573 | 32.4% |

論文式試験の合格率は例年14~17%

不動産鑑定士試験における論文式試験の合格率は、例年約14〜17%で推移しています。

令和6年不動産鑑定士試験における論文式試験の合格率は、17.4%でした。受験者数847人に対し、合格者数が147人です。

過去6年間における論文式試験の平均合格率は、約16.6%となっています。

また、過去6年間における論文式試験の最低合格率は14.9%・最高合格率は17.7%です。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 令和6年 | 847 | 147 | 17.4% |

| 令和5年 | 885 | 146 | 16.5% |

| 令和4年 | 871 | 143 | 16.4% |

| 令和3年 | 809 | 135 | 16.7% |

| 令和2年 | 764 | 135 | 17.7% |

| 令和元年 | 810 | 121 | 14.9% |

不動産鑑定士試験の合格点・合格ラインは?

不動産鑑定士試験の合格基準は、短答式試験で約7割・論文式試験で約6割です。

ただし、不動産鑑定士試験では科目ごとに最低得点が設けられているため、すべての科目において一定以上の得点が必要です。

合計点が合格基準に達していても、極端に点数が低い科目があれば合格できない場合があるため、注意しましょう。

また、免除科目がある場合は、免除科目以外の科目の合計得点を基準に、偏差値などを用いて総合点が計算されます。

短答式試験の合格ライン

過去6年間における短答式試験の合格点の平均は、約139点です。

令和6年不動産鑑定士試験における短答式試験の合格点は、140点でした

また、最も高い合格点は150点・最も低い合格点は132.5点です。

| 年度 | 満点 | 合格ライン |

| 令和6年 | 200点 | 140点(70%) |

| 令和5年 | 200点 | 132.5点(66.25%) |

| 令和4年 | 200点 | 150点(75%) |

| 令和3年 | 200点 | 140点(70%) |

| 令和2年 | 200点 | 133点(66.5%) |

| 令和元年 | 200点 | 140点(70%) |

論文式試験の合格ライン

過去6年間における論文式試験の合格点の平均は、約377点です。

令和6年不動産鑑定士試験における論文式試験の合格点は、400点でした

また、最も高い合格点は400点・最も低い合格点は353点でした。

| 年度 | 満点 | 合格ライン |

| 令和6年 | 600点 | 400点(67%) |

| 令和5年 | 600点 | 369点(61%) |

| 令和4年 | 600点 | 380点(63%) |

| 令和3年 | 600点 | 380点(63%) |

| 令和2年 | 600点 | 380点(63%) |

| 令和元年 | 600点 | 353点(59%) |

他資格と比較した不動産鑑定士試験の難易度ランキング

不動産鑑定士試験の合格率と、他の資格試験の例年の合格率を比較してみましょう。合格率の高い順番に表にしています。

| 資格名 | 合格率 |

| 税理士 | 18% |

| 宅建 | 15~17% |

| FP1級 | 13% (学科試験合格率×実技試験合格率) |

| 行政書士 | 11~15% |

| 公認会計士 | 10% |

| 社労士 | 6~7% |

| 不動産鑑定士 | 5~6% (短答式試験合格率×論文式試験合格率) |

| 司法書士 | 3~5% |

他資格と比較すると、不動産鑑定士試験の合格率は低く、難易度が高いことがわかります。

行政書士や公認会計士といった難易度が高いとされる試験よりも、合格率が低いです。

不動産鑑定士と同程度の難易度の資格は、社労士や司法書士のような難関資格が挙げられます。

勉強時間で見る不動産鑑定士試験の難易度ランキング

次に、不動産鑑定士試験と他の資格の勉強時間を比較してみましょう。

試験合格に必要とされる勉強時間が長い順番から表にしています。

| 資格名 | 勉強時間 |

| 公認会計士 | 3,500時間 |

| 司法書士 | 3,000時間 |

| 税理士 | 3,000時間 |

| 不動産鑑定士 | 2,800時間 |

| 社労士 | 1,000時間 |

| 行政書士 | 600~1,000時間 |

| FP1級 | 600時間 |

| 宅建 | 300~400時間 |

勉強時間を見ると、合格率とはまた違った視点で難易度の違いを比較できます。

社労士は合格率で比較すると同程度の難易度ですが、勉強時間で比較すると不動産鑑定士のほうが長いことが分かります。

一方で公認会計士は、合格率は不動産鑑定士のほうが低いものの、勉強時間は公認会計士のほうが長いです。

合格率、勉強時間ともに比較した場合、難易度が同程度の資格は司法書士であることがわかります。

不動産鑑定士試験は合格率が低く、必要な勉強時間が長いため、他資格と比較しても難易度が高いと言えるでしょう。

不動産鑑定士の難易度・合格率に関するよくある質問

ここでは、不動産鑑定士の難易度・合格率に関するよくある質問を紹介します。

- 不動産鑑定士試験の合格に必要な勉強時間は?

- 不動産鑑定士試験の偏差値は?

- 大学別の合格率は?

不動産鑑定士試験の合格に必要な勉強時間は?

不動産鑑定士試験の合格に必要な勉強時間は、最低2,000時間と言われています。

ただし、必要な勉強時間は、勉強開始時の学習レベルや、実務経験の有無によって異なります。

例えば、不動産鑑定士試験には科目免除制度が設けられているため、公認会計士試験および司法試験に合格している方は、一部の科目が免除されます。

また、特定の科目における教授職の方や、博士の学位を授与された方も、免除の対象となります。

免除制度を活用すれば、勉強時間を短縮できるでしょう。

対して、科目免除を受けられない初学者の方は、3,000時間以上かかる場合もあると考えましょう。

2,000時間の勉強で合格できると仮定した場合、1年で合格するためには、週42時間程の学習時間が必要です。

毎日約6時間の勉強時間を確保しなければならないため、試験日から逆算し、余裕をもった計画を立てましょう。

不動産鑑定士試験の偏差値は?

資格の難易度を偏差値で表した場合、不動産鑑定士試験の偏差値は74と言われています。

この偏差値を大学入試の偏差値に置き換えると、京都大学や東京大学などの難関国公立大学に合格できるレベルに該当します。

大学入試と資格試験は条件が異なるため、一概には比較できませんが、不動産鑑定士試験は、数ある国家試験の中でもかなり難易度が高いといえるでしょう。

大学別の合格率は?

不動産鑑定士試験合格者の出身大学は、現在公表されていません。

合格者の出身大学の公表は、平成14年をもって終了しています。

なお、不動産鑑定士試験は学歴に関係なく受験できるため、出身大学によって結果が左右されることはありません。

そのため、過去の合格者の出身大学については、参考程度に考えましょう。

平成10年における不動産鑑定士試験合格者の出身大学は、以下の通りです。

| 出身校 | 合格者数 |

| 明治大学 | 8名 |

| 関西学院大学 | 6名 |

| 同志社大学 | 5名 |

| 京都大学 | 5名 |

| 青山学院大学 | 5名 |

| 名古屋大学 | 5名 |

| 法政大学 | 4名 |

| 立命館大学 | 4名 |

| 一橋大学 | 4名 |

| 神戸大学 | 4名 |

| 東京大学 | 4名 |

| 日本大学 | 4名 |

| 関西大学 | 4名 |

まとめ

本コラムでは、不動産鑑定士試験の難易度や合格率について解説しました。

不動産鑑定士試験における短答式試験の合格率は約33〜36%・論文式試験の合格率は約14〜17%です。

また、短答式試験の合格基準は約7割・論文式試験の合格基準は約6割であり、さらに科目ごとの最低得点が設けられています。

なお、不動産鑑定士試験に合格するためには、一般的に最低でも2,000時間の勉強が必要であるとされています。

長期的な学習が求められるため、自分に合った学習方法を選ぶことが重要です。

初学者の方や、最短距離で合格を目指したい方は、通信講座の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

不動産鑑定士試験の合格を

目指している方へ

- 不動産鑑定士試験に合格できるか不安

- 勉強をどう進めて良いかわからない

- 勉強時間も費用も抑えたい

アガルートの不動産鑑定士試験講座を

無料体験してみませんか?

約2.5時間分の鑑定理論講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!不動産鑑定士試験のフルカラーテキスト

講師直伝!合格に向けた必勝勉強法解説動画

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る

追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム

充実のサポート体制だから安心

お祝い金贈呈・全額返金など合格特典付き!