合格者の声|学生時代も含め様々な講義を受講してきたが豊村先生の授業は群を抜いてわかりやすく、面白く、聞きやすかった 武井 宣春さん

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

目次 [非表示]

合格者インタビュー

受講されていたカリキュラム

下記リンクは最新版となります。合格者の方の受講年度と異なります。

行政書士試験を目指した理由・契機

賃貸不動産経営管理士の資格を会社で取ることになり、勉強の癖付けができてきたのを感じました。せっかくだから何か他の勉強もしたいと考えるようになり、色々他資格も模索しましたが、民法の科目が重なっていること、一般知識が活かせることを踏まえて行政書士試験の受験を目指すようになりました。

アガルートアカデミーの講座を受講しようと思ったきっかけ

他資格は別の専門学校で受講していたのですが、学生時代に聞き覚えがあった学校のイメージがあり、それで漠然と選んでいました。

通学コースと併用している学校は、そこで差が出るのが嫌だったため、はじめからweb専用の受講を志向していましたが、ネットでの豊村先生の評判を知り、うまくやっていけるのではないかと考え、申込みに至りました。

合格体験記・学習上の工夫

授業は、4種類のペンとマーカーを駆使するためテキストを開きっぱなしにしておく必要があったので、業者にテキストを裁断してもらい、26穴のパンチで穴を開け、ファイルに綴じ直すところからのスタートでした。

始めた当初は勉強時間をなんとなく確保できると思っていましたが、意志が強いわけでもなかったので、だんだん授業に追いつけなくなってきました。また一時期体調を崩した際に勉強をする気力が少なくなってきました。そんな中でも、ダウンロードした音声については折に触れて聞くようにしていたので、全く何もしていない状態は回避できたと思います。

自宅では勉強時間が確保できなかったので、朝始発で会社に行き、始業時間までを勉強に充てました。これで毎日勉強する流れができ、少しずつ遅れを取り戻していけるようになりました。

ただ最終的には全く追いついていなかったと思いますが、なぜか悲観的にならずに過ごせたのが良かったと思います。初受験ゆえに複数回受験の方よりも伸びしろがある、それなりに長く生きているので若い方より一般知識はある、とネガティブにならずに受験日を迎えられました。

模試まですべて問題1から解いて、その結果終盤で集中力が切れるというパターンで、結果合格点に届かずにいたので、逆に一般知識から解いていくことにしました。今回はこの手法がとても功を奏したと思います。恐らくはじめから解いていたら心が折れていたかもしれません。

合格できたのは運の要素も強かったと思いますが、試験の前日、当日にかなり開き直った心境になれたのが良かったと思います。実力を試験に反映させられたのでメンタルの重要さを痛感しています。

総合講義のご感想・ご利用方法

初めて授業が面白い、と感じた講義でした。まず豊村先生の声が聞き取りやすく、すっと頭に入ってきました。またテキストの下線やラインの引き方への指示もとても明快で、定義については緑のマーカー、大事なところは赤のマーカー、議題に関して肯定的な部分は赤の下線、否定的な部分は青の下線と、2周目以降見返したときに注目すべきところがビジュアル的にとてもわかりやすかったです。

民法の、最後まで勉強しないとわからないことがテキストの序盤に出てくるという点についても、ただ先の講義に委ねるのではなく、その場で簡単に説明をしてくれたことで、なんとなく不安も解消でき、また記憶にも残り、実際にその単元になったときに理解が深まったと思います。

記述対策としても、授業の中でしっかりピックアップしてもらえたので、最終的に記述対策の勉強が大幅に遅れてしまってはいましたが、その部分だけを書き出して覚えるようにしていたので、なんとか形になることができたと思います。

一番自分の中で良かったのは講義の音声のダウンロードです。こちらについては、体調の悪いときも含めて、恐らく毎日聞いていたと思います。耳で聞くだけでも勉強を続けていけるモチベーションになりました。別の資格取得を目指している今でも民法の講義を聞いています。

短答過去問解説講座のご感想・ご利用方法

林先生の講義をこの短答過去問解説講座で初めて受講したときの感想は、随分と率直な物言いをする先生だな、というものでした。

過去問は当然過去の本試験に出題されている問題ですので、はじめのうちは、どの問題にも同じだけの労力を使って取り組もうと思っていたのですが、「はい、この問題は2度と見なくていいです」という言葉を何度も聞きました。それが繰り返されるにつれ、行政書士試験には変な問題が出るのだな、また出たときにはスルーしていいのだな、という考えが身につくようになりました。

その反面、基本問題については「これを落とすようでは受からない」とバシッと切り捨てるなどメリハリがきいた講義でした。

このおかげで自分のメンタルを保つために、ある程度自分の勉強不足を棚に上げながらも、わからない問題が出たときは、「問題が悪い」と割り切れるようになりました。

記述過去問解説講座のご感想・ご利用方法

記述対策については本当に最後まで手が回りきっていなかったと思います。短答対策でいっぱいいっぱいになっており、記述は捨てなきゃいけないかもしれないとまで考えていました。

この記述過去問講座にしても、そんなメンタリティで受講していたので、はじめのうちはあまり頭に入ってこなかったのですが、数を重ねていくごとに、その時まで短答対策としてインプットしていた知識がなんとなくまとまっていき、記述のアウトプットをすることで、持っていた知識に磨きがかかるのを実感しました。

初学者の頃から、記述対策は早めに始めた方がいいとアドバイスを頂いてきましたが、ああこういうことだったかと遅ればせながら気づきました。勉強としてのハードルは短答より高いので知識を得てから取り掛かるというのは、かえって知識の習得を遅くしてしまっていました。

『択一式対策完成への問題』解説講座のご感想・ご利用方法

この講義を受講した時期は、自分の勉強カリキュラムが消化しきれていない状況でした。それでも問題演習が不足しているのではないか、今と同じ勉強していていいのかと不安になり、市販の問題集などに手を出しそうになっていました。

この講義を受講して、他資格の問題を受けることで、擬似的に初めて解く問題を何問も経験することができ、解説を聞くことで理解が深まりました。また重要論点に特化していたため、そこに掲載されている論点の問題は、ある程度時間をかけてでも回答できなければならない問題と、他の受験生も手が回っていない後回しにしてもいい問題の見極めができるようになったと思います。

模擬試験のご感想・ご利用方法

勉強が進まず、本来のスケジュールよりもかなり遅れて模擬試験を受験しました。またこんな状況では他社の模擬試験を受けても仕方ないと考え、もう少し実力がついてから、と考えるうちに申込期日が過ぎ受験できませんでした。

結局アガルートの模擬試験も、記述対策が未消化な状態で受験したこともあり、記述抜きで140点そこそこでした。ただ正解の解説を読んでいても全く知識不足で太刀打ちできなかったわけではなく、問題の解き方が悪いのではないかと考えました。そこで模擬試験の2回目以降は問題のどの順序で解いていくかに重点を置いて回していきました。その結果最後から解いたほうが集中力も持続していることに気付けました。本試験に向けたシミュレーションができたと思います。

講座のご感想、講師へのメッセージ等

学生時代も含め様々な講義を受講してきましたが、豊村先生の授業は群を抜いてわかりやすく、面白く、聞きやすかったです。

合格発表があったあとでも先生のyoutubeは拝見していますし、民法の講義の音声は今でも聞いています。

試験の半年くらい前にすこし勉強への意識が低くなっていたのですが、先生の講義を聞くこと自体をモチベーションにできたと思います。ありがとうございました。

行政書士試験の合格を

目指している方へ

- 行政書士試験に合格できるか不安

- 合格率が高い講座を受けたい

- 勉強時間も費用も抑えたい

アガルートの行政書士試験講座を

無料体験してみませんか?

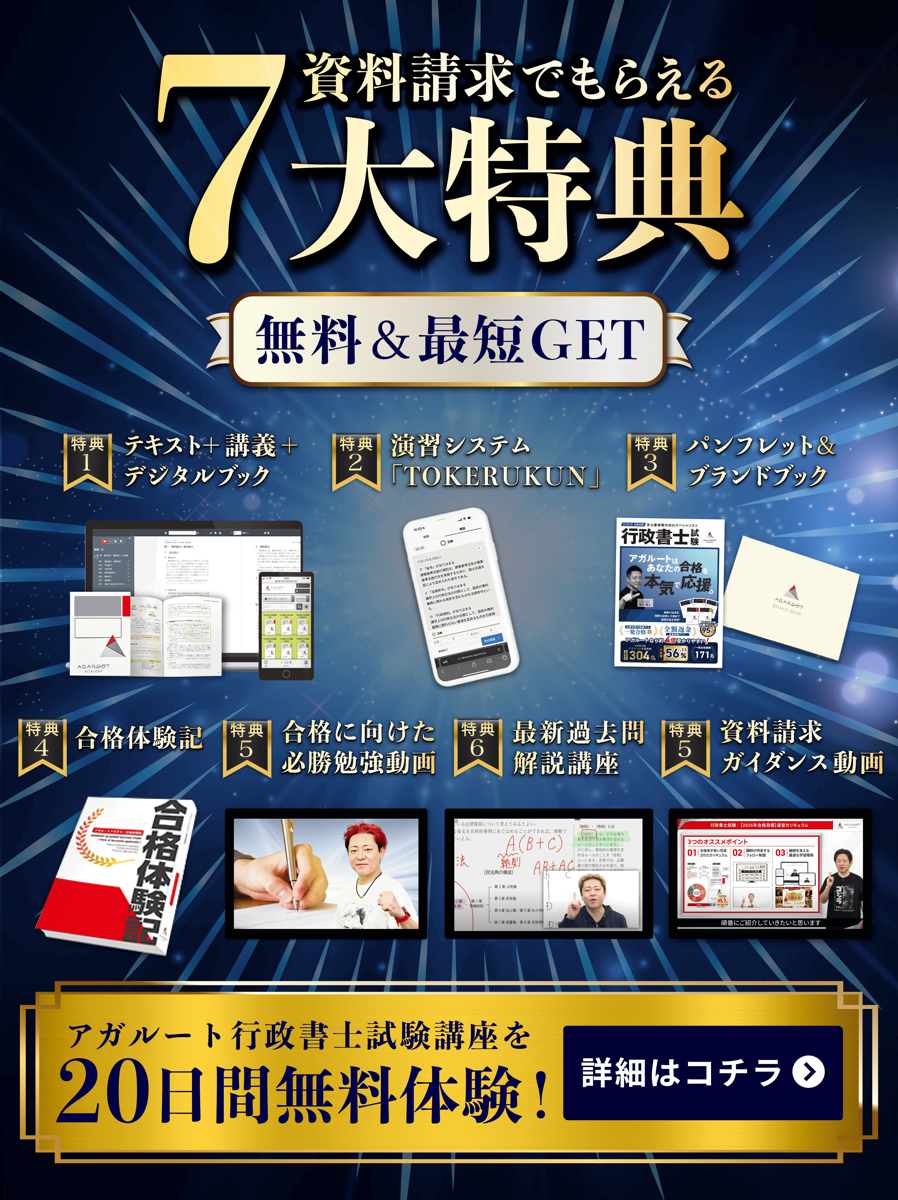

実際の勉強に使えるフルカラーテキスト&20日間見放題の講義約15時間45分!!

オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!

自分に合うカリキュラムが見つかるパンフレット&ブランドブック

合格者の勉強法が満載の合格体験記!

行政書士試験のテクニック解説動画で、必勝勉強法がわかる!

令和6年度行政書士試験全問!講師による解説講座

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る

豊富な合格実績!令和6年度のアガルート受講生の合格率46.82%!全国平均の3.63倍!

追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム

充実のサポート体制だから安心

全額返金など合格特典付き!

▶行政書士試験講座を見る

行政書士講座開発トーナメントを開催します!

あなたの声が教材になる!アガルート初の企画!

採用された人は豊村講師が講座を撮り下ろします!

応募期間は4/25~5/9まで!

NGなし!どんな企画も大歓迎

▶なんでもあり!行政書士講座開発トーナメントに応募