特定行政書士とは?意味ない?メリットやなり方を解説

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

行政書士の中には「特定行政書士」がいることを知っていますか?ほとんどの人が特定行政書士が普通の行政書士とどう違うのかはもちろん、その存在すら知らないかもしれません。

特定行政書士には、普通の行政書士にはできないプラスアルファの仕事があります。この記事では、特定行政書士とはどのようなことができるのか、特定行政書士になるメリットはあるのか、特定行政書士になるためにはどうすればよいのかなどについて解説します。

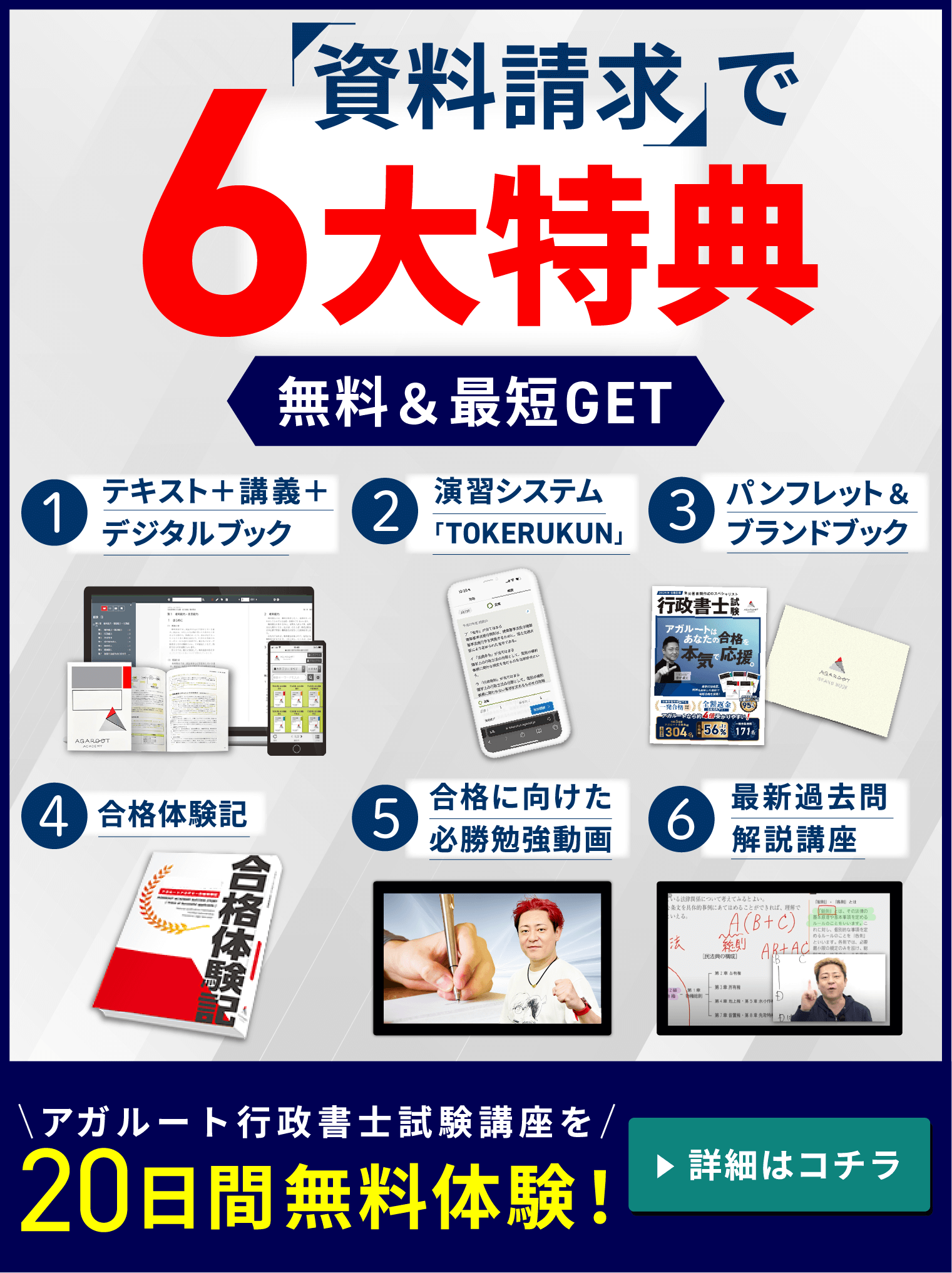

行政書士試験合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

- 行政書士試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい

アガルートの行政書士試験講座を無料体験

してみませんか?

実際の勉強に使えるフルカラーテキスト&20日間見放題の講義約15時間45分!!

オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!

自分に合うカリキュラムが見つかるパンフレット&ブランドブック

合格者の勉強法が満載の合格体験記!

行政書士試験のテクニック解説動画で、必勝勉強法がわかる!

令和6年度行政書士試験全問!講師による解説講義+解説テキスト

1分で簡単!無料!

▶資料請求して特典を受け取る目次 [非表示]

特定行政書士とは

特定行政書士は、行政不服申し立ての代理権が認められた特別な行政書士です。

行政書士の中でも特別な研修を受けて試験に合格した人が特定行政書士になることができます。

特定行政書士にできること

特定行政書士は、普通の行政書士ができる仕事にプラスして、特定行政書士にしかできない仕事をすることができます。「特定」と付いていると、特定の仕事しかできない行政書士だと誤解する人もいるかもしれませんが、実際には逆です。

特定行政書士だけにできる仕事は、「行政不服審査法に基づく不服申し立て」です。

「行政不服審査法」というのは、国や地方公共団体(行政庁)が違法または不当な処分を行った場合に、私たち国民が不服の申し立てをできる制度について定められている法律です。

国民の権利が行政によって不当に制限されないための法律と言えます。

このような行政に対する不服申し立てを行うことは、従来は処分に不服のある本人か弁護士のみに認められていましたが、平成26年の法改正によって、特定行政書士にも認められました。

行政不服審査法に基づく不服申し立てには、以下のものが含まれます。

審査請求

審査請求は、行政庁が行った処分、行政の不作為で未処分となった事項について不服がある場合に処分が適法・妥当であるかについて審査を求める手続きです。審査請求は、原則として行政の処分があったことを知ってから3か月以内に行わなければなりません。審査請求をすると、処分を行った行政庁とは別の行政庁の処分が適法・妥当であったかを審査します。

再調査請求

審査請求では処分を行った行政庁と別の行政庁が審査するのに対し、再調査請求の場合は処分を行った行政庁に対して、処分の適法性・妥当性を再調査することを求め、処分の見直しを求めます。

再審査請求

審査請求が棄却採決された場合に、1か月以内に再審査を請求することができます。ただし、再審査請求ができるのは、特に法律に定められている場合などに限られます。再審査請求では、外部の第三者によって公正な審査が行われます。

特定行政書士はなぜ必要?

このような行政庁に対する審査請求等ができるようになったのは、そもそも行政庁に対して許認可申請などを行うのが行政書士の仕事であるためです。

実際に申請を行っている当事者である行政書士が、それに対する行政の判断に対して不服を申し立てることができるようになったのです。

依頼者にとっては、許認可申請などを行政書士に依頼して、それに対する行政庁の判断に不満があった場合、今度は弁護士に依頼しなければならないというのは二度手間になっていて不便でした。

しかも、元々の申請を行っているのは弁護士ではないので、弁護士も申請内容や問題点が詳しくわからず、対応は難しいのが実情でした。

特定行政書士が不服申し立てができるようになったことで、このようなデメリットがなくなり、スムーズに最初から最後まで行政書士に一貫して手続きを依頼できるようになりました。

なお、行政の処分に不服がある場合、裁判をする方法もありますが、特定行政書士に裁判をする権限は認められていないため、従来通り弁護士に依頼する必要があります。

裁判には時間やお金がかかってしまうケースが多く、不服申し立てで解決できるのであればその方が望ましいでしょう。

特定行政書士と行政書士の違いは

特定行政書士と通常の行政書士の違いは、特定行政書士には「行政不服申し立ての代理」をすることが認められているのに対し、通常の行政書士には認められていません。

行政書士の中の一部の人が特定行政書士となります。

特定行政書士には行政書士の資格がありますので、当然ながら行政書士の業務全般を行うことができます。

そのため、特定行政書士にだけできて通常の行政書士にできないことはありますが、その逆はありません。

特定行政書士に認められる行政庁への不服申し立ての具体例は、以下のような場合です。

なお、特定行政書士が不服申し立てをすることができるのは、あくまでも行政書士が作成した書類についての行政の処分についての不服申し立てです。

行政書士が関与していない許認可申請などの事案について、不服申し立てだけを独立して引き受けることはできません。

産業廃棄物処理業の許可申請を行い、要件を満たしているはずなのに不許可という結果になった。

この場合、「不許可」という処分に不服がある場合、審査請求が認められます。

飲食店の営業許可申請を行い、要件を満たしているはずなのに不許可という結果になった。

この場合も、結果に不服がある場合審査請求が認められます。

指定難病になってしまい特定医療費支給認定の申請をしたが、不認可という結果になった。

この場合、「不認可」という結果に不服がある場合、審査請求が認められます。

特定行政書士は意味ない?メリットとは

特定行政書士になるメリットはあるでしょうか。主なメリットを紹介します。

より高度な専門家として箔がつく

普通の行政書士でも十分な肩書ではありますが、特定行政書士になることで、さらなる高度な知識のある資格者と認めてもらえる可能性が高くなります。

たとえば、名刺に「特定行政書士」と書いてあると、「特定行政書士って何が違うのですか?」などと取引先や顧客から興味を持たれる可能性があります。

その時に、特別に研修を受けて、これまで弁護士のみが取り扱ってきた行政不服申し立てができることを説明すれば、より高い信頼を得られるかもしれません。

特定行政書士はまだ人数が少ないため、希少性が高いのもポイントです。

年収を上げられる可能性がある

特定行政書士にならなくても行政書士の業務範囲は十分広いのですが、特定行政書士になることで更に仕事の幅が広がり、年収アップの可能性があります。

直接的に行政不服申し立ての依頼を受けることはそれほど多くないと思いますが、いざというときは不服申し立てまで行える行政書士ということで、顧客にとっては安心感があるため依頼しやすくなります。

そのため、仕事の量が自然に増えていき年収アップを期待できます。

また、行政不服申し立ては対応できる行政書士が限られているため、報酬は比較的高めの設定が多く、着手金で15万円以上程度、成功報酬も15万円以上程度となっています。

自分の自信につながる

行政書士は、試験に受かった後も常に勉強を続けて知識のアップデートやブラッシュアップが必要な職業です。

特定行政書士になるためには研修を受けて考査に合格する必要があり、必然的に学び直しや新たな知識の習得をすることになります。

特に、裁判所の事実認定の考え方などは、普通の行政書士は学んでいない内容であり、特定行政書士法定研修を受講することで、これまでとは根本的に違う新たな知識を身につけることができるでしょう。

そのように更なる知識を身につけることで、自分の自信につながり、積極的に新たな業務にもチャレンジできるようになるのではないでしょうか。

士業同士でも一目置かれる

一般の人にとっては、「特定行政書士」と言われても普通の行政書士との違いを理解できないことがほとんどです。

ですが、士業同士の場合には、行政書士の中でも特別に何らかの業務権限が与えられている行政書士だということはわかります。

そのため、普通の行政書士に比べて、より知識が豊富で向学心の高い行政書士だということが伝わり、一目置かれる可能性があります。士業同士で仕事の紹介をすることも多く、他士業から仕事の紹介や相談が増える可能性もあるでしょう。

行政不服審査会で活躍する道もある

特定行政書士は、地方公共団体に設置されている行政不服審査会の委員や審理員になることがあります。行政不服審査会で活躍することで、通常の行政書士には経験できない業務経験や人脈づくりなどができるでしょう。また、行政不服審査会の委員等を務めていたという経歴は、顧客からの信頼度アップにもつながる可能性があります。

デメリットはあるのか

逆に、特定行政書士になるデメリットはあるでしょうか。

デメリットというほどのものは特にありません。

ただし、特定行政書士になるだけで仕事が倍増するなどと過度な期待をするとがっかりする可能性があります。

特定行政書士に認められた行政不服申し立ては、実際にはそこまでに至るケースはほとんどなく、仕事が急に増えるようなものではありません。

また、研修の受講には8万円という決して安くはない費用が掛かるうえ、一度で合格できるとは限りません。講義時間も18時間あるため、働きながらの受講は人によっては大きな負担になりえます。

試験は必要?特定行政書士になるには

特定行政書士になるための手順について紹介します。

行政書士であることが前提

まず、特定行政書士になる前提として、行政書士である必要があります。そのため、行政書士試験に合格し、行政書士の登録をしなければなりません。

行政書士試験に受かっていても、行政書士登録をしていない人は特定行政書士になることはできません。まずは行政書士登録を済ませておく必要があります。

研修を受ける

特定行政書士になるには特定行政書士法定研修を受講する必要があります。

講義は、日本行政書士連合会の中央研修所サイトのイーラーニングで行われます。

そのため、研修会場に出向く必要はなく、自宅や事務所のPCで受講することができます。

この研修の申し込み期間は、例年4月下旬から6月中旬頃となります。

意識していないといつの間にか期限を過ぎてしまうので、要注意です。

受講料は、テキスト代込みで8万円です。

研修の科目と講義時間は以下のとおりです。

- 行政法総論(1時間)

- 行政手続制度概説(1時間)

- 行政手続法の論点(2時間)

- 行政不服審査制度概説(2時間)

- 行政不服審査の論点(2時間)

- ⑥行政事件訴訟法の論点(2時間)

- 要件事実・事実認定論(4時間)

- 特定行政書士の倫理(2時間)

- 総まとめ(2時間)

1コマ1時間×18で合計18時間となります。

この講義は倍速再生することはできないため、時短することはできず18時間フルで必要です。

受講期間は1か月半程度の制限があるため、その間にすべての講座を受講する必要があります。1日1コマの場合には18日間、1日2コマなら9日間、1日3コマの場合は6日間が必要な受講日数となります。

行政書士として働きながらの受講となるので、事前にスケジュール調整をしておく必要があるでしょう。

ただし、eラーニングのため時間は自分の都合に合わせて受講することができ、仕事が終わってから深夜や早朝に受講することもできます。

講義の内容は、行政法関係については、行政書士試験の対策で学んでいるためなじみのあるものが多いと言えるでしょう。

行政書士にとってなじみがなく一番とっつきにくいと感じるのは、一番コマ数が多い「要件事実・事実認定論」という場合が多いです。

これは、裁判所が事実認定をするときの法的な思考法を学ぶ内容で、慣れるまでは苦手意識を持つ人が多いかもしれません。

考査を受ける

研修を最後まで受講した人は、毎年10月に行われる考査を受けることが認められます。

考査の受験票は、特定行政書士法定研修を最後まで修了した人にだけ送られてきます。

考査では、30問の択一式問題が出題されます。

出題範囲は、特定行政書士法定研修で受講した内容全般です。

考査の結果は12月頃に郵便で届き、合格者には特定行政書士法定研修の修了証が同封されています。

合格には、例年6割(18問)程度以上の正答率が必要で、合格率は7割弱程度となっています。

不合格となってしまった場合、翌年に再度受験することが認められています。

不合格の場合、3年間は研修の再受講が可能で、その場合は再受講料として4万円が必要です。

4年目以降の再受講の場合は、新規と同じ扱いになり8万円の受講料が必要です。

手続きを行う

合格通知書と一緒に特定行政書士の登録手続きの案内が同封されているので、その案内に従って登録手続きを行います。

具体的な手続きとしては、行政書士証票記載事項変更手続書と顔写真を行政書士会に提出します。

特定行政書士の難易度

特定行政書士考査の合格率は7割程度。特定行政書士になる難易度は、行政書士試験の合格者にとって、「そこそこ難しい」と言えるでしょう。

7割弱というと簡単に合格できると思うかもしれませんが、決してそんなことはありません。

なぜなら、考査を受けるのは全員行政書士試験に合格している人であり、誰もが受けられる試験ではありません。

行政書士試験に合格した基礎学力が備わっている人であっても3割くらいが不合格となるので、決して簡単な試験とは言えないでしょう。

特に、行政書士にとってはなじみのない「要件事実・事実認定論」は難しいと感じる人が多いかもしれません。これは、実際の裁判での法的思考の基礎となるもので、行政書士試験の勉強では学んでいない内容です。

また、特定行政書士になるための考査は、過去問が公表されておらず、解答も公表されていません。

そのため、行政書士試験の勉強のように過去問対策をすることができないという難しさがあります。

試験対策としては、行政書士の中央研修所サイトの問題を解いたり、必要な条文を暗記することなどが有効です。

とはいえ、きちんと対策を取れば、合格できないレベルのものではないでしょう。

特定行政書士のバッジ

行政書士には徽章(バッジ)があり、基本的に行政書士業務を行うときにはバッジを着用します。

このバッジですが、特定行政書士は、通常の行政書士のバッジとは異なるバッジが付与されます。

通常の行政書士のバッジに比べ、直径が2㎜大きく、厚さも1㎜厚くなっており、全体的にやや大きくなります。ネジ式はなく、ピン式のみです。

一般の人から見ると違いにはなかなか気づかないかもしれませんが、同業者であればバッジの違いに気づくでしょう。

バッジは行政書士向けの商品を販売する全行団ショップで購入できます。

まとめ

特定行政書士は必ずしもなるべきというわけではなく、普通の行政書士であっても十分仕事の幅は広いでしょう。ただ、人によっては特定行政書士になることで顧客へのアピールにつながったり、仕事の幅を広げたり、自分の自信につながるということもあるでしょう。

特定行政書士になるかは行政書士になってから考えればよいことなので、まずは行政書士になることに集中して試験勉強に取り組みましょう。行政書士は独学で勉強するのは大変で、非効率になってしまいがちです。アガルートの通信講座を利用して、自分の都合に合わせて好きな場所、時間に効率的な学習をして短期合格を目指してみませんか。

行政書士試験の合格を

目指している方へ

- 行政書士試験に合格できるか不安

- 合格率が高い講座を受けたい

- 勉強時間も費用も抑えたい

アガルートの行政書士試験講座を

無料体験してみませんか?

実際の勉強に使えるフルカラーテキスト&20日間見放題の講義約15時間45分!!

オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!

自分に合うカリキュラムが見つかるパンフレット&ブランドブック

合格者の勉強法が満載の合格体験記!

行政書士試験のテクニック解説動画で、必勝勉強法がわかる!

令和6年度行政書士試験全問!講師による解説講義+解説テキスト

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る

豊富な合格実績!令和6年度のアガルート受講生の合格率46.82%!全国平均の3.63倍!

追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム

充実のサポート体制だから安心

全額返金など合格特典付き!

▶行政書士試験講座を見る