位置指定道路とは?基本情報と土地の売却や分筆に必要な際の調べ方

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

土地の価値を決める要素の一つに、道路との関係性があります。

その土地が道路にどれだけ接しているかによって、利便性が大きく変わるからです。

しかし一口に道路と言っても、実はいくつも種類があります。

今回は、その中の一つの「位置指定道路」というものについてわかりやすく解説します。

位置指定道路とは?

道路は大きく分けて、国や地方公共団体が所有・管理する「公道」と、私人が所有・管理する「私道」があります。

位置指定道路は、このうち私道の一つにあたります。

では位置が指定されているとはどういうことでしょうか。

それを解説する前に、まず「建築基準法上の道路」というものについて触れておきましょう。

建物を建てるにあたり守ることを規定した建築基準法の中に、「接道義務」というものがあります。

これは「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」というもので、これを満たさない土地には家を建てられないことになっています。

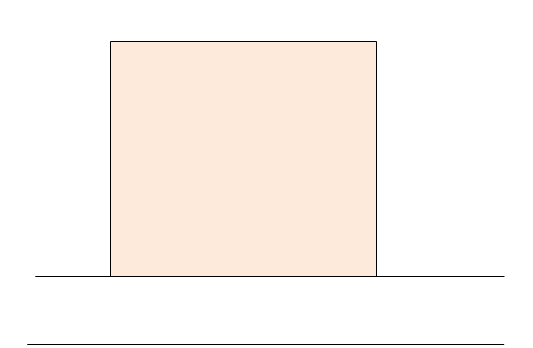

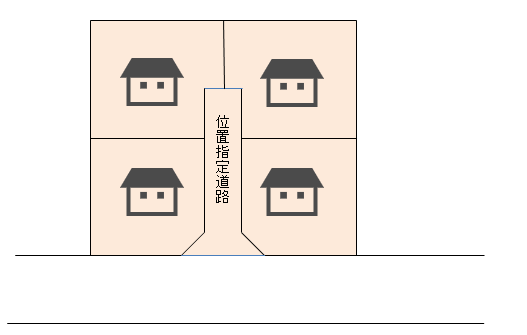

しかし、例えば以下のような土地を考えてみましょう。

道路に面した大きな土地で、家が4軒くらい建ちそうです。

そこで、土地を4つに分筆して家を建てようと思います。

しかし、このように分筆すると、奥の土地2筆が道路に接しません。

接道義務を満たすことができないので、家が建てられるのは道路に面した2筆だけになってしまいます。

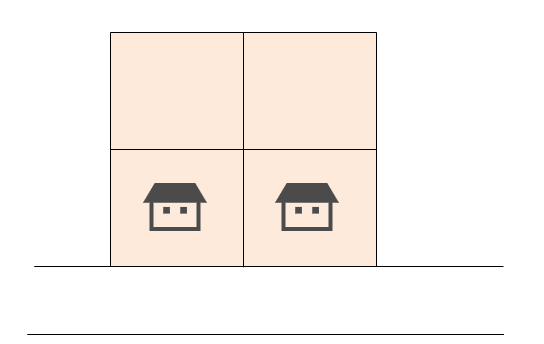

今度は全部家が建てられるように分筆しました。

しかし細長くなってしまい、使い勝手が悪いです。

また、これでは建てられる家の数も減ってしまいます。

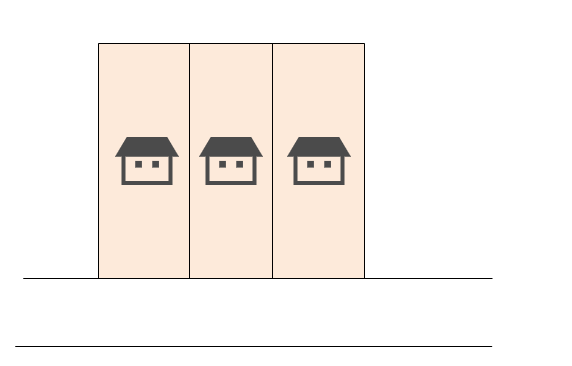

そこで位置指定道路の登場です。

土地を以下のように分けるのです。

中央の道路部分はあくまで私有地ですから私道です。公道ではありません。

しかし、この私道を建築基準法上の道路として認められれば、無事に4筆とも接道義務を果たすことができるわけです。

「位置指定道路とは何ですか」という質問に簡単に答えるのなら、土地を有効活用できるよう、私道であっても建築基準法上の道路として扱えるように特定行政庁が指定した道路と説明できるでしょう。

これは不動産屋が土地を分譲するときによく行う形なので、一度は見たことがあると思います。

位置指定道路と私道の違いも、わかっていただけたのではないでしょうか。

ここで、通称みなし道路と呼ばれる「2項道路」が位置指定道路と似ていると感じた方も多いかもしれません。

2項道路は建築基準法前からあった幅員4m未満の特定行政庁に認められた道路で、公道か私道かは問いません。

位置指定道路とは異なりますので、注意してください。

位置指定道路のメリットとデメリット

次に、位置指定道路のメリットとデメリットを解説します。

位置指定道路のメリット

位置指定道路は、建築基準法上の道路として取り扱われる点が大きなメリットです。

そのため、位置指定道路と接している土地は建築基準法の接道義務を果たしていると判断されます。

これにより、建築確認申請のみで新築や建て替えが可能となり、位置指定道路があることで不動産の価値も高まります。

また、位置指定道路を作ることによって建ぺい率や容積率を増やせるケースもあり、土地の有効利用の幅が広がることも期待できるでしょう。

位置指定道路のデメリット

位置指定道路は土地の一部を道路としているため、固定資産税やメンテナンス費用が発生する点には注意しなければなりません。

位置指定道路の登記上の地目が「公衆用道路」になっていれば、固定資産税は免除されますが、補修が必要になった場合は、数十万単位の費用がかかる可能性があるでしょう。

公道に移管すれば管理コストを回避することもできますが、自治体が設定している要件を満たさなければいけませんし、整備や測量にかかる費用は所有者が負担しなければなりません。

結局、コストがかかってしまいます。

さらに隣接している住人と共同名義の位置指定道路のケースでは、補修費用の負担や権利をめぐってトラブルになる例もあるため、注意が必要です。

位置指定道路かどうか調べる方法

位置指定道路かどうかを調べるには、まず公図を取り寄せて、該当する道路の地番を調べます。

そして、その地番の登記記録も取り寄せて、誰が所有者かを確認します。

所有者が私人であれば、位置指定道路である可能性が高いというわけです。

次に、役所に赴いて道路の調査を行います。

位置指定道路の場合、あくまで私道であって公道ではないため、担当部署は道路課ではなく建築指導課となります。(※役所によって名称が異なります)

そこで位置指定道路であることが確認できればOKです。

土地の売却や分筆のために境界を確定させることが目的であれば、そのまま各種図面をもらい、幅員や延長、隅切りの長さなどを確認しましょう。

そして現地の状況も確認して、総合的に判断することになります。

土地の境界を調べる際は土地家屋調査士に相談を!

もし境界を確定するために調べているのでしたら、その調査・測量は一般の方ではまず無理です。

細かな資料を読み解くことに加え、ミリ単位の正確な測量が求められるからです。

また、所有者全員に立会ってもらい、確認書へ署名してもらうことも大変な作業です。

場合によっては、位置指定道路の所有者がすでに死亡していることも考えられます。

その場合は相続人も調べる必要がありますので、専門家に一任するのが得策でしょう。

世の中には様々な資格がありますが、境界の調査や測量が行える資格者は土地家屋調査士しかいません。

位置指定道路について調べたいことがあるときは、信頼のおける土地家屋調査士に相談しましょう。