ケアマネ試験の難易度や合格率、合格点や合格基準を解説!

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

ケアマネ(介護支援専門員・ケアマネジャー・ケアマネージャー)の試験を検討している方のなかには、試験の難易度はどれくらいで合格点はどのように決められているのか気になっている人も多いはずです。

そのため、今回はケアマネ試験の難易度について徹底的に解説するとともに、合格点・合格率、実際にどのような勉強方法があるのかまで解説します。

ケアマネ試験の受験を少しでも検討している方には必見の内容です。

ケアマネなど資格取得するためには、知識的な面だけでなく、さまざまな情報を事前に取得していることで、合格に向けての予定が立てやすくなります。

ケアマネジャー試験の合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

アガルートのケアマネジャー試験講座を

無料体験してみませんか?

ケアマネジャー試験対策のフルカラーテキストをPDFで閲覧可能!

約1時間分の介護保険制度の背景と創設講義が20日間見放題!

割引クーポンやsale情報が届く!

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る目次

ケアマネの合格率は?

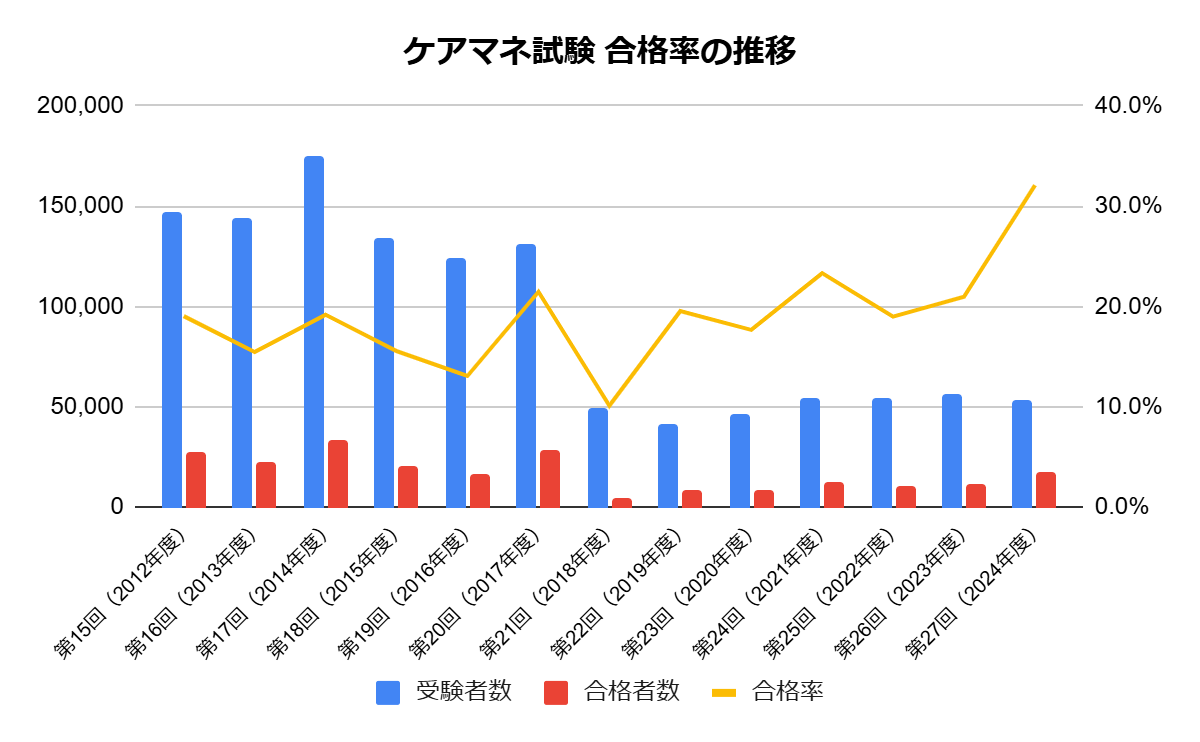

介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について よりアガルートが作成

令和6年度第27回介護支援専門員実務者研修受講試験(ケアマネ試験)の合格率は32.1%でした。

受験者数は53,699名で、そのうちの合格者数は17,228名です。

過去10年の合格率を平均すると19.3%となので、高めの結果といえるでしょう。

| 回(年度) | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 第27回(2024年度) | 53,699 | 17,228 | 32.1% |

| 第26回(2023年度) | 56,494 | 11,844 | 21.0% |

| 第25回(2022年度) | 54,406 | 10,328 | 19.0% |

| 第24回(2021年度) | 54,290 | 12,662 | 23.3% |

| 第23回(2020年度) | 46,415 | 8,200 | 17.7% |

| 第22回(2019年度) | 41,049 | 8,018 | 19.5% |

| 第21回(2018年度) | 49,332 | 4,990 | 10.1% |

| 第20回(2017年度) | 131,560 | 28,233 | 21.5% |

| 第19回(2016年度) | 124,585 | 16,281 | 13.1% |

| 第18回(2015年度) | 134,539 | 20,924 | 15.6% |

| 第17回(2014年度) | 174,974 | 33,539 | 19.2% |

| 第16回(2013年度) | 144,397 | 22,331 | 15.5% |

| 第15回(2012年度) | 146,586 | 27,905 | 19.0% |

近年、ケアマネ試験において大きな変更がありました。

1点目は2015年から指定の国家資格の保有者におけるケアマネ試験の一部科目に対する免除が廃止され、資格の有無に関わらず全員が同じ問題を解くことになりました。

2点目は受験資格の変更です。2017年まで法定資格がなくても、介護の実務経験が10年以上あればケアマネの資格試験を受験できましたが、2018年以降は法定資格を持つ人、または相談援助業務がそれぞれの専門分野の実務に就いて、5年以上(かつ900日以上)従事しなければ受験資格が認められなくなりました。

そのため、2点の変更前の試験は受験者数が多くなっており、受験資格が厳しくなった2018年以降においては、受験者数が少なくなっています。

ケアマネの合格基準と合格基準点

第27回の介護支援専門員事務研修受講試験(ケアマネ試験)の合格基準点は介護支援分野が18点、保健医療福祉サービス分野が25点でした。

ケアマネの試験の合格基準は正答率70%から難易度による補正が入った点数になります。

| 回(年度) | 介護支援分野(全25点中) | 保健医療福祉サービス分野(35点中) |

|---|---|---|

| 第27回(2024年度) | 18点 | 25点 |

| 第26回(2023年度) | 17点 | 24点 |

| 第25回(2022年度) | 18点 | 26点 |

| 第24回(2021年度) | 14点 | 25点 |

| 第23回(2020年度) | 13点 | 22点 |

| 第22回(2019年度) | 16点 | 25点 |

| 第21回(2018年度) | 13点 | 22点 |

| 第20回(2017年度) | 15点 | 23点 |

問題の難易度によって合格基準は調整されるものの、「介護支援分野」「保健医療福祉サービス分野」ともに基準点を超えている必要性があるため、合計点数が高くても、どちらかの分野に偏っていると合格はできません。

ケアマネの合格率が低い理由

ではケアマネ試験の合格率が低い理由を解説していきます。

大きく分けて3つあります。

- 制度開始から時間がたち、より質の高いケアマネが求められるようになった

- 職場からの指示で受験する人が一定数いる

- 法改正が頻繁にあり、知識を覚え直す必要がでてくる

それではひとつずつ見ていきましょう。

理由1 より質の高いケアマネが求められるようになった

一番の原因は、ケアマネ自体の資質を問われるようになってきたためです。

そもそもケアマネ試験は、ケアマネになるための研修を受講する最低限の知識があるかどうかを見極めるテストです。

まったく何も知らない状態で研修に来られると、決められた時間内で質を高めるのは難しくなってきます。

そのため前もって知識をつけて研修に参加してくださいというのが趣旨になります。

制度が始まった当初はとにかく資格保有者を増やさないと、介護保険制度が回らないため合格者を多く量産する傾向がありました。

しかし制度が始まったばかりの頃は、知識がない(少ない)状態で現場に出たことで、受給ミスや適当なサービスが受けられず利用者も現場も混乱し、制度も上手く回らない、というケースもありました。

制度が始まって20年以上たち、保有者も増加し制度もかなり複雑化してきたため、難易度をあげてより質の高いケアマネを育成しようということが理由になります。

理由2 職場からの指示で受験する人が一定数いる

看護師や介護福祉士で病院や施設に勤務している方は、言われたことがある人も少なくないのではないでしょうか。

主任や管理者などリーダー的な立場になる人はケアマネを所有している人が多いのも事実です。

介護保険について学べるので、昇進の条件にしている施設もあります。

普段の業務が多忙ななか、トップダウンで資格取得を指示されている場合、なかなかモチベーションがあがりません。

モチベーションが上がらず、勉強時間が少なくなるという効率の悪さが不合格につながり、合格率を下げているのです。

理由3 法改正が頻繁にあり、知識を覚え直す必要がでてくる

介護保険法は3年に一度、改正がありそのたびに数値やサービスが増減していきます。

昨年から勉強を始めたが、法改正により覚え直しということも多くあります。

そのため法改正があった年には受験者数がやや減少傾向にあり、合格率も高めの年から2~4%ほど減少します。

そのため長めに勉強期間を確保したい人は法改正があった年の問題集を購入し、翌年か法改正直前の年に受験することをおすすめします。

関連コラム:ケアマネ試験の基本情報をわかりやすく解説!

ケアマネの難易度は?他の福祉系資格との比較

ケアマネの試験の難易度はその他の福祉系資格と比較して、出題科目・合計の勉強時間は少ないものの、受験資格が厳しいにも関わらず、合格率が低い観点からも難易度が高いと言えます。

他の福祉系資格である精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士と比較してみました。

| ケアマネ | 精神保健福祉士 | 社会福祉士 | 介護福祉士 | |

| 直近の合格率 | 32.1% | 70.7% | 56.3% | 78.3% |

| 直近の合格ライン | 43点/60点 (正答率70%以上) | 70点/132点 (正答率60%以上)※1 | 62点/129点 (正答率60%以上) | 70点/125点 (正答率60%以上) |

| 出題形式 | マークシート方式で五肢複択式 | マークシート方式で五肢択一または多肢選択式 | マークシート方式で五肢択一または多肢選択式 | マークシート方式で五肢択一 |

| 出題範囲 (科目) | 2分野 | 16科目(科目免除者は 6科目) | 19科目 | 11科目 |

| 勉強時間 | 100~200時間 | 約250時間 | 約300時間 | 約250時間 |

(出典:公益社団法人社会福祉振興・試験センター、公益財団法人東京都福祉保健財団)

ケアマネの合格率は、直近で32.1%と過去10年間の中で合格率が高めだったものの、表から分かるように福祉系の国家試験と比較すると最も合格率が低くなっています。

ケアマネの資格を取得するには受験資格として5年以上かつ900日以上の勤務実績が必要なため、働きながら取得する方が多いのが実情です。

出題形式・出題科目から見るケアマネの難易度

ケアマネの試験は五肢複択式となっており、他の福祉系国家資格と比較して問題数は少ないですが問題自体の難易度は高いと言えるでしょう。

| 項目 | ケアマネ | 精神保健福祉士 | 社会福祉士 | 介護福祉士 |

| 科目数 | 2分野 | 16科目 | 19科目 | 11科目 |

| 問題数 | 60問 | 163問 | 129問 | 125問 |

| 試験時間 | 120分 (1日間) | 1日目:140分 2日目:135分 | 225分(1日間) | 220分(1日間) |

| 出題形式 | 五肢複択式 | 五肢択一または多肢選択式 | 五肢択一または多肢選択式 | 五肢択一 |

ほかの国家資格と比較すると、5肢複択式なのが特徴です。

5肢択一と違って、適切なものを複数選ばなくてはいけません。

さらに、ケアマネの試験の合格基準点は正答率70%と他の試験よりも高い正答率が必要とされることから、深い理解が求められる試験だと言えるでしょう。

ケアマネの出題科目数は2分野と他の科目数に比べると少ないものの、1分野における出題範囲が広くなっています。

ケアマネ試験の出題範囲の中でも最も難しい場所は、介護支援分野の「介護保険」に関する問題です。介護保険など制度は、新しい制度が導入されるにつれて、その都度覚える必要があります。

勉強時間から見たケアマネの難易度

勉強時間の観点では、ケアマネは特別、他の福祉系資格と比較しても長時間の勉強時間が必要とされるわけではありません。

| 項目 | ケアマネ | 精神保健福祉士 | 社会福祉士 | 介護福祉士 |

| 勉強時間 | 100~200時間 | 250時間 | 300時間 | 250時間 |

勉強時間の比較だけを見ると、ケアマネが100〜200時間と一番短くなっています。

ケアマネの勉強時間に幅があるのは保有資格によって知識の全くない分野があるためです。

未経験の分野については基本的な事から覚えていく必要があり、経験分野と比べても勉強に時間がかかります。

受験資格から見たケアマネの難易度

ケアマネの受験資格は他の福祉系資格と違って複数のルートがなく、5年間かつ、900日以上の勤務実績が必要とされ、他試験と比較して受験資格を満たす難易度は高いと言えるでしょう。

| 資格 | 代表的な受験資格 | 備考 |

|---|---|---|

| ケアマネ | 「国家資格」「生活相談員」「支援相談員」「相談支援専門員」「主任相談支援員」のいずれかで5年以上かつ900日以上の勤務実績 | 試験科目の免除なし。 その他の受験資格ルートなし。 |

| 精神保健福祉士 | ・保健福祉系4年制大学の卒業 ・保健福祉系短大卒業+実務経験1年以上 ・一般4年制大学卒業後、一般養成施設で1年以上学ぶ ・社会福祉士の有資格者 |

社会福祉士有資格者は、短期養成施設で6ヶ月以上学習して卒業すれば、神保健福祉士の受験資格が得られ、試験科目の一部が免除 |

| 社会福祉士 | ・福祉系4年制大学の卒業 ・福祉系短大卒業+実務経験1年以上 ・一般4年制大学卒業後、一般養成施設で1年以上学ぶ |

短期養成施設(6ヶ月以上)のルートもある |

| 介護福祉士 | ・介護福祉士養成施設で2年以上学習 ・保育士取得+養成施設1年以上の学習 ・実務経験3年+実務者研修の修了 |

実技試験が免除にならないルートもある |

ケアマネと介護福祉士は働きながら取得する人が多い資格ですが、介護福祉士が実務経験3年かつ540日以上の勤務実績に対して、ケアマネは5年以上と900日以上の勤務実績と介護福祉士よりも長い実務経験が必要とされています。

ケアマネの難易度を偏差値で表すと?

ケアマネ試験の難易度を厳密に偏差値で表すことは難しいです。

しかし、その中で大学受験になぞらえてアガルートが独自に集計したところ、数字としては54以下であるという結論となりました。

なお、詳細な分析については以下のコラムをご覧ください。

※関連コラム:ケアマネの偏差値は54?資格取得のポイントも解説

ケアマネの合格者の内訳

ここからは、厚生労働省の示した「第27回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について」を紐解きながら、ケアマネ試験合格者の特徴について解説します。

都道府県別

都道府県ごとの合格者は、東京都が最も多く1,629人で、最も少なかったのが山梨県の106人でした。

合格者が多い都道府県は、年度によって異なるものの受験人数の多さもあり、関東地方の合格者が多い傾向があります。

| 都道府県名 | 合格者数 | 都道府県名 | 合格者数 | ||

| 1 | 北海道 | 852人 | 26 | 京都府 | 481人 |

| 2 | 青森県 | 185人 | 27 | 大阪府 | 1,268人 |

| 3 | 岩手県 | 176人 | 28 | 兵庫県 | 744人 |

| 4 | 宮城県 | 298人 | 29 | 奈良県 | 196人 |

| 5 | 秋田県 | 138人 | 30 | 和歌山県 | 139人 |

| 6 | 山形県 | 141人 | 31 | 鳥取県 | 82人 |

| 7 | 福島県 | 278人 | 32 | 島根県 | 107人 |

| 8 | 茨城県 | 322人 | 33 | 岡山県 | 324人 |

| 9 | 栃木県 | 232人 | 34 | 広島県 | 442人 |

| 10 | 群馬県 | 263人 | 35 | 山口県 | 207人 |

| 11 | 埼玉県 | 933人 | 36 | 徳島県 | 115人 |

| 12 | 千葉県 | 735人 | 37 | 香川県 | 137人 |

| 13 | 東京都 | 1,629人 | 38 | 愛媛県 | 211人 |

| 14 | 神奈川県 | 1,176人 | 39 | 高知県 | 109人 |

| 15 | 新潟県 | 290人 | 40 | 福岡県 | 676人 |

| 16 | 富山県 | 173人 | 41 | 佐賀県 | 117人 |

| 17 | 石川県 | 159人 | 42 | 長崎県 | 179人 |

| 18 | 福井県 | 119人 | 43 | 熊本県 | 264人 |

| 19 | 山梨県 | 106人 | 44 | 大分県 | 165人 |

| 20 | 長野県 | 299人 | 45 | 宮崎県 | 165人 |

| 21 | 岐阜県 | 281人 | 46 | 鹿児島県 | 253人 |

| 22 | 静岡県 | 452人 | 47 | 沖縄県 | 219人 |

| 23 | 愛知県 | 926人 | 総 計 | 17,228人 |

職種別

職種別合格者数を見ると、多くの職種がケアマネの試験を受験していますが、その中でも介護福祉士が64.6%と一番多い割合になっています。

介護福祉士のキャリアアップとして、ケアマネが選ばれている理由は2つあります。

1つ目は、介護福祉士の仕事が肉体的に大変だからです。

介護福祉士の仕事は食事・入浴・排泄の介助などのように介護業務を行うだけでなく、夜勤があるため長年働くと体力的に厳しいです。

一方、ケアマネの仕事内容は、主に介護保険制度に準じたケアプランの作成になります。

介護福祉士とは異なり、夜勤はなく平日勤務の場合が多いため、生活リズムも崩れにくいなどの理由から比較的、長年に渡って働くことができます。

2つ目は、給与面です。

厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」によると、介護福祉士の平均月給は328,720円に対してケアマネの平均月給は353,560円と、給与が高い傾向があります。

| 職種 | 人数 | 構成比率 |

|---|---|---|

| 医師 | 39人 | 0.2% |

| 歯科医師 | 33人 | 0.2% |

| 薬剤師 | 116人 | 0.7% |

| 保健師 | 307人 | 1.8% |

| 助産師 | 29人 | 0.2% |

| 看護師、准看護師 | 2,671人 | 15.5% |

| 理学療法士 | 730人 | 4.2% |

| 作業療法士 | 347人 | 2.0% |

| 社会福祉士 | 1,231人 | 7.1% |

| 介護福祉士 | 11,134人 | 64.6% |

| 視能訓練士 | 7人 | 0.0% |

| 義肢装具士 | 8人 | 0.0% |

| 歯科衛生士 | 176人 | 1.0% |

| 言語聴覚士 | 50人 | 0.3% |

| あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 | 218人 | 1.3% |

| 柔道整復師 | 267人 | 1.5% |

| 栄養士(管理栄養士を含む) | 434人 | 2.5% |

| 精神保健福祉士 | 148人 | 0.9% |

| 相談援助業務等従事者 | 370人 | 2.1% |

| 合計 | 18,315人 |

2番目に多い職種は看護師になります。こちらの職種も介護福祉士と同じく夜勤がありますが、それだけでなく、近年では病院勤務だけでなく、訪問看護など介護保険の領域で働く方も増えているため、自らのスキルアップを目的にケアマネの資格を取得することが考えられます。

ケアマネで1発合格は簡単?現実的?

ケアマネの合格率は、第27回で32.1%だったことも考えると、決して簡単ではありませんが、十分合格可能です。

詳細の割合は出ていませんが、1発でケアマネの試験に合格している方も多数存在しますし、試験の範囲は広いものの、問題傾向として着実に解けば、正解する問題も多数出題します。

ただし、どんな方でも簡単に合格できるわけでなく1発合格するためには下記のような十分な準備・対策が必要です。

関連コラム:ケアマネの勉強法!勉強時間や独学についても詳しく解説

社会人が働きながらケアマネの資格をとるのは難しい?

上記で紹介したように、ケアマネの試験は多くが働きながら資格をとるため、決して珍しい状態ではありません。

そのため、勉強期間は1年くらい長期間で考えて、自分のペースで勉強することが最も重要です。

ケアマネは独学と講座利用で難易度は変わるのか?

ケアマネの試験勉強のやり方は、大きく分類すると独学と講座利用になります。

もちろん独学でもしっかり勉強すると合格できますが、やはり、講座を利用した方が試験の難易度が低くなり、合格に近づくことができます。

独学ではなく講座を利用するメリット

講座を利用するメリットは下記になります。

効率よく短時間で勉強をできる

ケアマネの試験を受ける方の多くは働きながら勉強をする方です。

独学では、自分のペースで勉強を進めることができますが、何から勉強したらいいのか、どうやって勉強したらいいのかは自分次第になります。

勉強が得意な人は自分のやり方で勉強できますが、働きながら限られた時間で勉強するにはカリキュラムにのっとって勉強した方が効率よく短時間で知識を身に着けることができます。

わからないところを人に聞ける

直接講義を受講した場合はもちろんですが、近年では、オンライン講座においてもわからないところが質問できる制度を積極的に取り入れています。

ケアマネの試験は問題形式の五肢複択のためより正確に知識を身につけなくてはいけません。

大まかな内容は講座の内容で十分理解できますが、その中でも理解しきれなかった部分やもう少し詳しく知りたい部分があってもすぐに講師へ質問できるため、より理解度を深めることができます。

講座を利用するデメリット

講座の利用はメリットだけでなく、少なからずデメリットも存在します。

お金がかかる

分かりやすい授業を聞けるなどメリットがある一方で、専門家から授業を受けるため、どうしても独学よりお金がかかります。

独学の場合は、参考書・問題集・過去問程度になりますが、講座を受ける場合は、内容にもよりますが、月額もしくは、一括でまとまったお金が必要になります。

講座の比較が大変

近年では、通学講座・オンライン講座を含めると非常に多くの講座があります。自分で下調べしたものの、成績が思ったより上がらないと、他の講座を受講した方が良かったなど他と比較することが多くなり、最終的に勉強に対するモチベーションが下がる場面もあります。

独学で勉強した方がいい人は?

合格までの計画をしっかりと立てて、主体的に動ける人は独学での勉強に向いています。

ケアマネの勉強を進めていくと必ず、理解しにくい場所があります。

そのような場合でも主体的に学べる人であれば、自分から率先して行動を起こし、学ぶことに興味や関心を持ち、粘り強く取り組むことができます。

また、勉強期間が長期間になるため、何月までに過去問を何回するなど、合格するための計画をしっかり立てられることも重要です。

講座を利用したほうがいい人は?

どこから勉強したらいいのか分からない、効率的に勉強したい方は講座利用が向いています。

講座利用は独学よりお金が必要ですが、講師が試験に合格するためのポイントを絞って教えるため、どこから勉強を始めたらいいのか分からない場合でも心配ありません。

また、講師が教える内容に沿って勉強するだけで良いので、余分な勉強をすることなく効率的に学習できます。

まとめ

今回は、ケアマネの難易度について詳しく解説しました。

ケアマネの試験は福祉系資格の中でも最も合格率が低いため、長期間において計画的な勉強が必要です。

しかし、ケアマネの試験を受ける多くの方は働きながらになるため勉強の時間を確保するために、もっと効率的に勉強したいと考える方も多いはずです。

そのように考えられている方にはアガルートのオンライン講座がおすすめです。

アガルートのオンライン講座は、ケアマネの試験の2分野である、「介護支援分野」「保健医療福祉サービス分野」の両分野に対して、試験において重要度の違いを把握して効率的に重要な部分を押さえていく講座内容だけでなく、テキストもフルカラーのため頭に残りやすい内容となっています。

フォロー体制も充実しており、 Facebook質問対応で疑問に思ったことは講師に何回でも無料で直接質問することができるため、分からないことがあってもすぐ解決できます。

その他にも、特典として割引制度・合格特典などの制度も充実しています。

少しでもアガルートのオンライン講座が気になりましたら、現在は資料請求をした方全員に、有料講座の講義動画と対応するテキストをプレゼントしおり、無料体験できるようになっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

ケアマネジャー試験の合格を

目指している方へ

- ケアマネジャー試験に合格できるか不安

- 勉強をどう進めて良いかわからない

- 勉強時間も費用も抑えたい

アガルートのケアマネジャー試験講座を

無料体験してみませんか?

ケアマネジャー試験対策のフルカラーテキストをPDFで閲覧可能!

約1時間分の介護保険制度の背景と創設講義が20日間見放題!

割引クーポンやsale情報が届く!

1分で簡単!無料!

▶資料請求して特典を受け取る

令和6年度のアガルート受講生の合格率84.62%!全国平均の2.64倍

追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム

充実のサポート体制だから安心

お祝い金贈呈or全額返金など合格特典付き!

会員20万人突破記念!

全商品5%OFF!

この記事の「監修者」稲垣 貴久講師

介護の現場6年(認知症対応型共同生活介護2年、特別養護老人ホーム4年)、その後介護支援専門員として7年の経験を経て、現在は高齢者・障害者施設を大阪府内に8施設運営している会社に部長職として勤務。

介護支援専門員としても、実際に担当を持ちながら、個別課題及び地域課題の解決に向けて日々福祉現場の最前線で仕事をしている。

初任者研修・実務者研修・介護福祉士受験対策講座・介護支援専門員受験対策講座の通学講座の講師として、年間1000人以上の資格者養成に携わる。

介護福祉士受験対策講座では、オリジナルテキスト作成に携わり、養成校や専門学校にて使用されている。

日々、福祉の最前線で働きながら、制度の変革・社会情勢の推移・福祉現場の課題や将来性にも目を向け、今後福祉現場に求められる人材育成に対して、資格者養成も含めて多岐にわたり尽力している。

この記事の「校正」マーケティング室コンテンツチーム

アガルートでは資格試験に関するコラムを日々投稿しています。

コンテンツチームは主に

①コラム題材の選定

②コラム構成案の作成

③専門家への執筆依頼

④文章の校正・公開

などの作業を担当。

10名程度のメンバーにより、専門家の文章をより分かりやすく適切に皆さんに送り届けています!